Karl Ditters von Dittersdorf

Wiener Jahre (1781–1791)

1781, nach Entlassung aus den Diensten des Salzburger Erzbischofs, ließ sich Wolfgang Amadeus Mozart in Wien nieder und versuchte, als freier Komponist, Lehrer und Interpret Fuß zu fassen.

Wien war in den Jahren, die Mozart in dieser Stadt verbrachte, geprägt von den Reformvorhaben Josephs II., die im Zeichen des aufgeklärten Absolutismus standen. Die Neuerungen auf administrativem, kirchenpolitischem und sozialem Gebiet prägten Gesellschaft und Stadtbild. Einige dieser Reformen wurden schon zu Lebzeiten des Kaisers heftig angegriffen, wie die bis heute in der Literatur populäre, in ihrer Nachwirkung allerdings gering zu bewertende josephinische Begräbnisordnung, der gemäß auch Mozart – keineswegs mit einem Armenbegräbnis – bestattet wurde.

Kaiser Joseph II. (1741 - 1790)

Was das kompositorische Schaffen Mozarts betrifft, war die Wiener Zeit seine produktivste. Fast die Hälfte seines Gesamtwerks ist in diesen zehn Jahren entstanden. Trotz seiner Lebensweise als größtenteils freier Komponist (1787 wurde er zum Hofkomponisten ernannt und hatte somit auch eine – gering – besoldete Stellung inne) war er gezwungen, Mäzene und Auftraggeber für seine Werke zu interessieren. Er fand Förderer und Gönner im Adel – zeitweise im Kaiser selbst – und im aufstrebenden Bürgertum. Die Abhängigkeit von diesen Geldgebern war verantwortlich für die nicht immer prekären, aber doch wechselnden finanziellen Verhältnisse der Familie Mozart – er heiratete 1782 Konstanze Weber, 1784 und 1791 kamen die Söhne Carl Thomas und Franz Xaver Wolfgang zur Welt.

Constanze Weber, verheiratete Mozart (1762 - 1842)

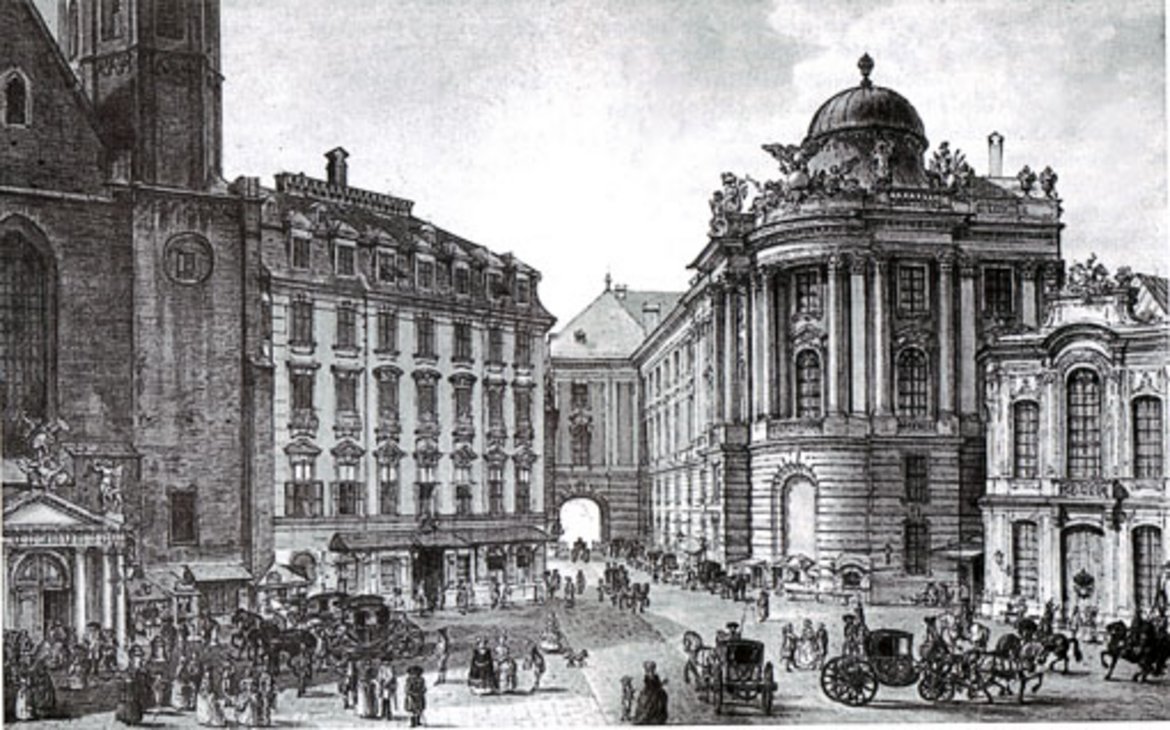

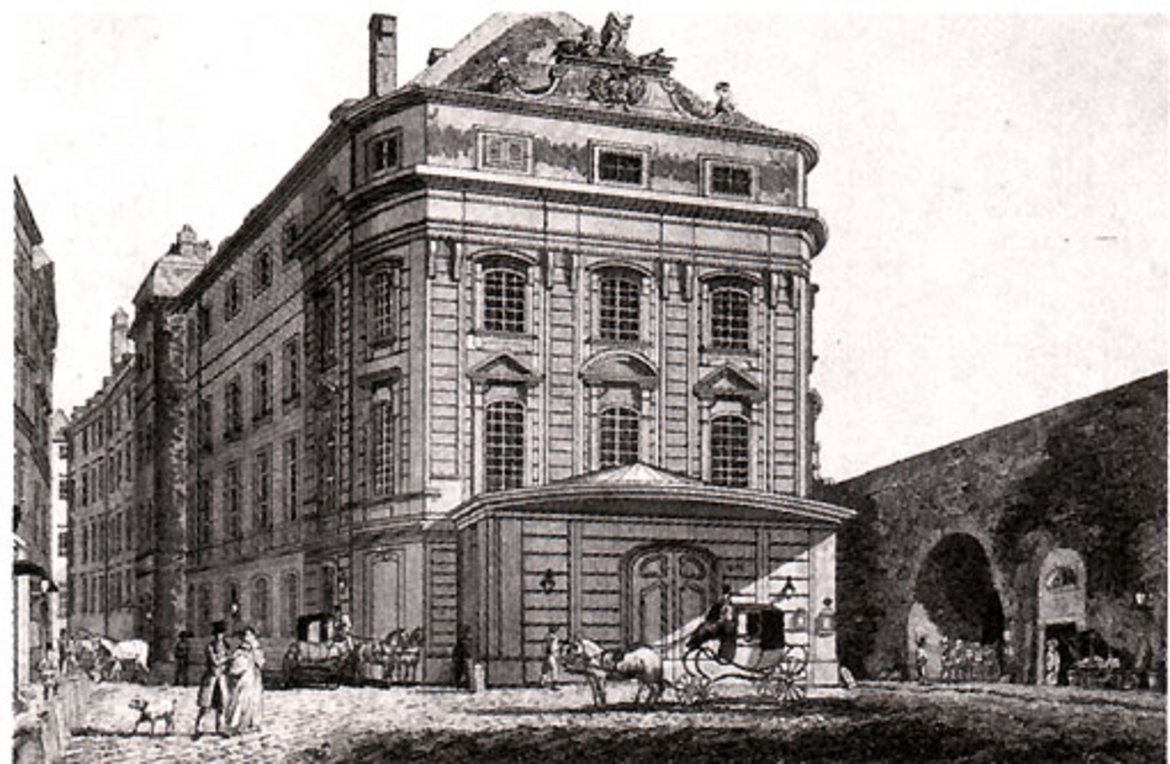

Die Wiener Freimaurerloge "Zur gekrönten Hoffnung" (ca. 1785)

Gesellschaftlich führte Mozart ein recht aktives Leben, verkehrte in den Salons und Freimaurerlogen der Haupt- und Residenzstadt und kam hier mit dem Gedankengut der Aufklärung in Berührung, das auch in sein (Opern-)Schaffen Einzug fand. Mit Auftritten als Interpret seiner Werke, vor allem der großteils in Wien entstandenen Klavierkonzerte, in von ihm veranstalteten Akademien und Subskriptionskonzerten erzielte Mozart erhebliche Gewinne. Posthume Schilderungen als notleidendes verkanntes Genie sind nicht ganz zutreffend.

Mozarts letztes Werk, das Requiem, ein Auftragswerk des Grafen Walsegg-Stuppach, blieb unvollendet. Die Auftragsvergabe über einen Mittelsmann des Grafen bot Anlass zur Legendenbildung hinsichtlich eines Boten, der Mozarts eigene Todesahnungen bestätigt habe. Die Fertigstellung besorgte, auf Betreiben der Witwe, sein Schüler Franz Xaver Süßmayr, wobei Bedacht darauf genommen wurde, diese Autorenschaft zu verwischen, was dazu führte, dass bis heute nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, welche Teile des Werks zur Gänze Mozart zuzuschreiben sind.