"Wir anderen sind einzelne Trümmer" – Österreich-Ungarn und das Kriegsende

Das Ende Österreich-Ungarns kam mit dem Ende seiner Armee, der wichtigsten Stütze des Reiches vor dem Krieg. Im Verlauf des Krieges wurde sie zur letzten Kraft, die den Nationalismus der Völker kontrollierte, mit Kriegsdauer aber immer mehr unterdrückte.

Das Ende der Doppelmonarchie kam mit dem Ende der k. u. k. Armee. War die Armee vor Kriegsbeginn eine der wichtigsten Stützen des Reiches, so wurde sie im Verlauf des Krieges zur letzten Kraft, welche die Zentrifugal- und Zentripetalkräfte des wachsenden Nationalismus der vielen Völker kontrollieren konnte, mit Fortdauer des Krieges diese aber immer mehr unterdrückte.

Der Friede von Brest-Litowsk, das Ausscheiden Russlands aus dem großen Völkerschlachten, war in mancher Hinsicht ein Danaergeschenk für Österreich-Ungarn. Das Korn aus der Kornkammer Ukraine strömte bei weitem nicht in dem erwarteten Ausmaß in die Monarchie. Um den Hunger zu stillen reichte es lange nicht. Die nun zusätzlich besetzten Gebiete, im Laufe des Frühjahrs und Sommer 1918 stießen die Mittelmächte immer tiefer in den russischen Raum vor, benötigten sehr viel mehr Soldaten und Ressourcen zur Kontrolle und Ausbeutung als befürchtet. Die Heimkehrer aus der russischen Gefangenschaft, österreich-ungarische Kriegsgefangene die nach dem Friedensschluss in die Heimat zurückkehrten, stellten die ohnehin schon prekäre Versorgungslage und den inneren Frieden auf eine weitere harte Probe.

Diese Männer, viele hatten sich eher dem Risiko der Kriegsgefangenschaft ausgesetzt, als für die Doppelmonarchie zu kämpfen, fanden bei Ihrer Heimkehr oftmals ihre Familien im Elend des fünften Kriegsjahres und sollten, nach einer viel zu kurz bemessenen Frist, abermals an die Front abgehen. Sie waren aber in der russischen Gefangenschaft mit revolutionärem Gedankengut in Berührung gekommen und hatten den Umsturz in Russland selbst hautnah miterlebt. So wurden Heimkehrer-Revolten, neben Streiks und Hunger-Demonstrationen, zu einer weiteren schweren Belastung für den ohnehin schon mehr als brüchigen inneren Frieden des Reiches. Der Matrosenaufstand in Cattaro, am 1. Februar 1918, konnte noch in wenigen Tagen und ohne größere Probleme niedergeschlagen werden, er war aber wie die feurige Schrift beim Fest von König Belsazar.

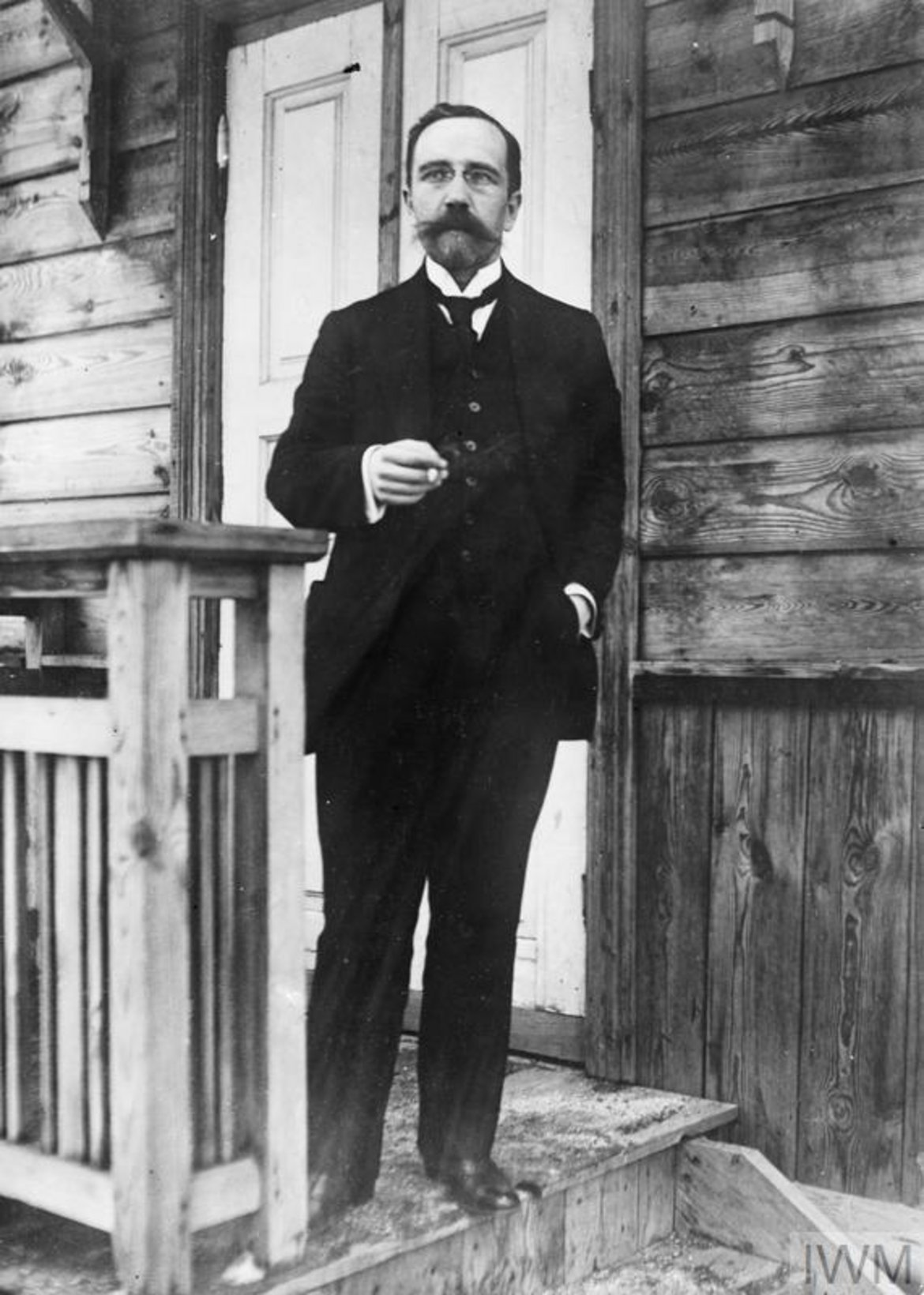

Am 21. März 1918 begann die große deutsche Offensive im Westen. Fast gleichzeitig platzte die politische Bombe der Sixtus-Affäre in Österreich-Ungarn. Kaiser Karl hatte im März 1917 versucht, im Geheimen über die Brüder seiner Frau Zita, die Prinzen Sixtus und Franz Xaver von Bourbon-Parma, neue Friedensgespräche anzuregen. Es gab Briefe vom Kaiser an Frankreich und Großbritannien. Diese wurden von den Bourbonen-Prinzen an die jeweiligen Regierungen weitergeleitet. In einem Brief vom 24. März 1917 bezeichnet der Kaiser Frankreichs Forderung nach Elsaß-Lothringen als gerechten Rückforderungsanspruch. Der später in die geheimen Kontakte eingeweihte österreichische Außenminister Graf Ottokar Czernin hatte allerdings von diesem Brief keine Kenntnisse. Die Friedensinitiative blieb ohne Ergebnis, denn das Deutsche Reich war nicht willens, territoriale Einbußen hinzunehmen, während Österreich-Ungarn keine Gebietsabtretungen an Italien akzeptieren wollte. Letztlich lief das Interesse des französischen Ministerpräsidenten und Außenministers Aristid Briand an der ganzen Angelegenheit auf einen möglichen Separatfrieden mit Österreich-Ungarn hinaus. Einen Separatfrieden mit der Entente lehnten aber sowohl Kaiser Karl als auch sein Außenminister Czernin ab. Als Czernin nun am 2. April 1918 in einer Rede in Wien davon sprach, dass der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, Briands Nachfolger, um Friedensverhandlungen angesucht habe, die Anfrage aber bereits an der Zukunft Elsaß-Lothringens gescheitert wäre, fühlte sich Clemenceau düpiert, denn so war der Ablauf der Ereignisse nicht gewesen. Clemenceau veröffentlichte daraufhin Am 12. April 1918 den ersten Brief von Kaiser Karl. Czernin stritt sein Wissen um die Friedensinitiative ab und Karl wählte den Ausweg, alles zu bestreiten und als französische Propaganda-Lüge darzustellen. Am 12. Mai stattete der österreichische Kaiser dem deutschen Kaiser, in dessen Hauptquartier im belgischen Spa, einen Besuch ab, der viele Zeitgenossen an den Canossa-Gang Heinrichs IV. erinnerte. Jeglicher außenpolitische Spielraum der Monarchie war nun verloren und Österreich-Ungarns Schicksal war endgültig auf Gedeih und Verderben mit dem Deutschen Reich verbunden, in echter, vielleicht nicht ganz freiwilliger, Nibelungentreue.

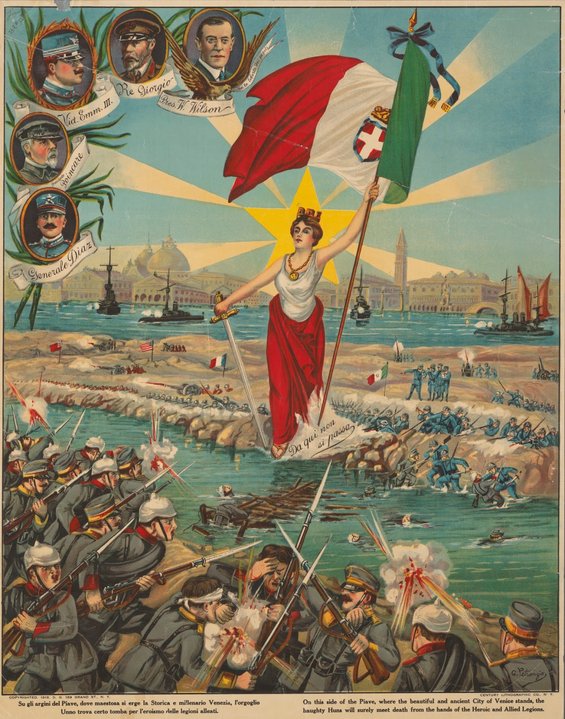

Aus dieser Entwicklung heraus ist auch die letzte große Offensive der Doppelmonarchie, die zweite Schlacht an der Piave, vom 15. bis 22. Juni 1918, zu verstehen. Kaiser Karl hatte gesagt, dass seine Antwort auf die Lügen Clemenceaus, die österreichischen Kanonen an der Westfront wären. Des Kaisers Armee musste den Worten ihres Herren Taten folgen lassen, nicht nur durch die Unterstützung der deutschen Offensive mit schwerer Artillerie an der Westfront. Es war die Italienfront, an der die letzte k. u. k. Offensive stattfinden sollte. Auch wenn die Aussicht auf großen Erfolg an der Italienfront von Anfang an gering war. Italien hatte sich mit kräftiger Hilfe von Frankreich, Großbritannien und den USA seit der Katastrophe von Caporetto/Karfeit/Kobarid in bemerkenswerter Weise erholt. Beinahe eine Art von nationaler Wiedergeburt hatte stattgefunden. Durch eine gewaltige Anstrengung der italienischen Industrie und Hilfslieferungen der Entente konnten die materiellen Verluste mehr als ausgeglichen werden. Französische, britische und amerikanische Divisionen verstärkten die Front und Italien mobilisierte seine letzten Menschenreserven. Was ein weiterer gemeinsamer Kraftakt der Mittelmächte im Herbst 1917, spätestens im Frühjahr 1918, vielleicht hätte erreichen können, das Ausscheiden Italiens aus dem Krieg, war im Sommer 1918 nicht mehr zu erreichen. Italien hatte sich unter dem neuen Präsidenten des Ministerrates Vittorio Emanuele Orlando und unter dem neuen italienischen Generalstabschef Armando Diaz gesammelt um seine letzten Kräfte zu mobilisieren. Die moralische Krise der italienischen Streitkräfte nach der 12. Isonzoschlacht war Vergangenheit.

Feldmarschall Svetozar Boroevic von Bojna war gegen den Angriff, doch es war der außenpolitische Zwang zum Beweis der Bündnistreue, der die Offensive diktierte. Das alte österreichische Grundübel des Krieges, die Unterschätzung des Feindes bei gleichzeitiger Überschätzung und Verzettlung der eigenen Kräfte, trug das übrige zum Scheitern bei. Feldmarschall Franz Conrad von Hötzendorf hatte Kaiser Karl nochmals von seiner Idee eines Angriffs aus dem Gebiet der Sieben Gemeinden in die italienische Tiefebene hinaus überzeugen können. Eigentlich gab es nicht eine Offensive, sondern zwei separate Offensiven. Eine Schwerpunktbildung wurde auch beim letzten Angriff der k. u. k. Armee verabsäumt. Als nach einer Woche klar war, dass die italienische Armee an keinem Frontabschnitt in echte Bedrängnis geraten war, wurde der Angriff eingestellt. Die Verluste dieser Woche, über 100.000 Mann, zerstörten nicht nur jegliche Offensivkraft Österreich-Ungarns. Sie ließen selbst eine erfolgreiche Erneuerung der Defensive an der Italienfront zweifelhaft erscheinen.

Der letzte deutsche Angriff an der Westfront, vom 15. Juli bis 6. August, auch als die zweite Marneschlacht bekannt, endete mit einer deutschen Niederlage. Vom 8. August an, dem schwarzen Tag des deutschen Heeres, weil sich an diesem Tag erstmals deutsche Truppen in bis dahin nicht gesehener Zahl gefangen nehmen ließen, waren nun die Truppen der Entente in der Offensive, bis zum Waffenstillstand am 11. November 1918. In dieser Zeit verloren die an der Westfront eingesetzten österreich-ungarischen Truppen zwischen 7.000 und 17.000 Mann, ein mittlerweile völlig vergessener Aspekt des Ersten Weltkrieges.

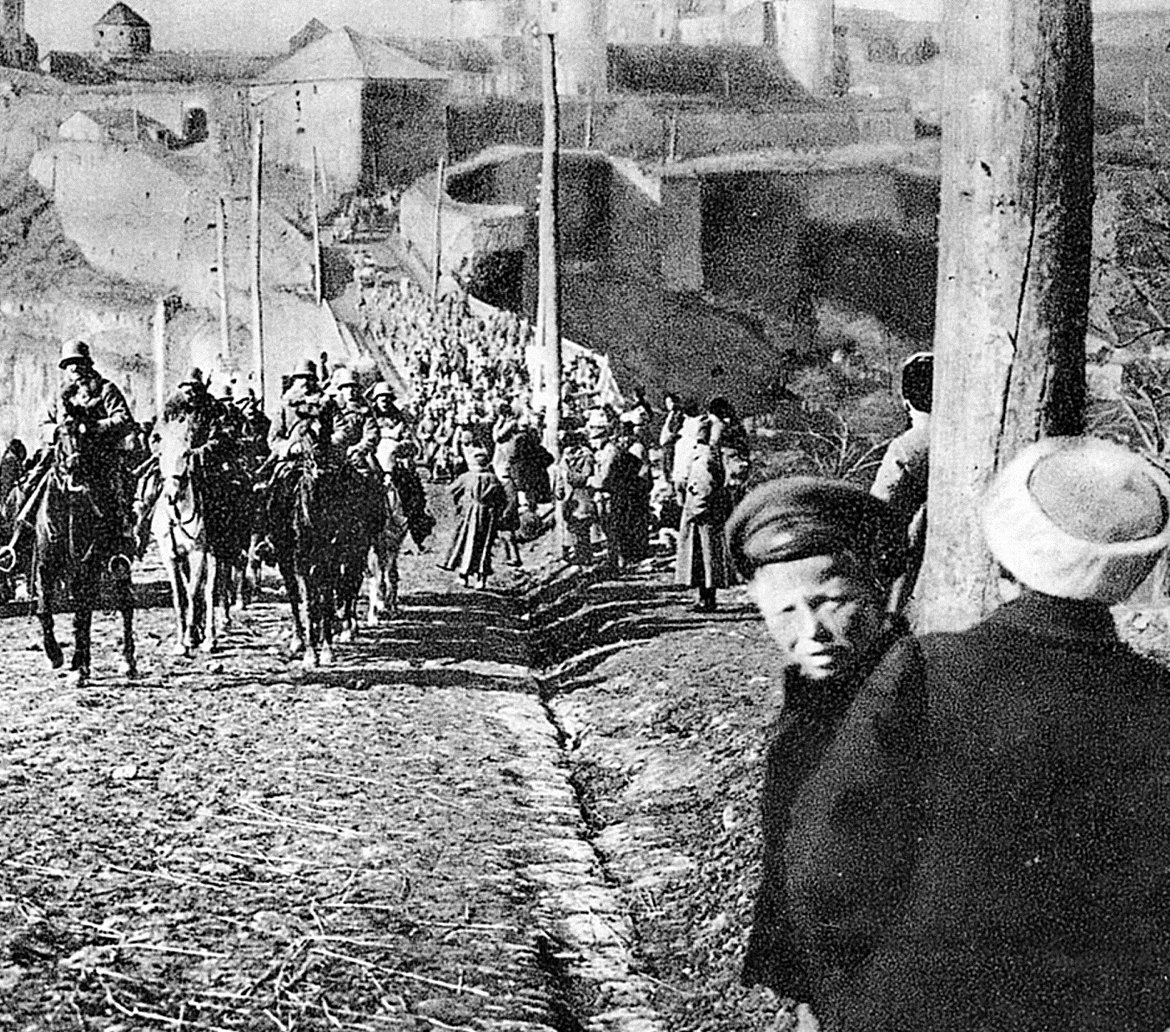

Im September 1918 machte sich endlich die Präsenz der Entente an der Saloniki-Front bezahlt. Nach dem Abzug des Gros der deutschen Truppen im Frühsommer und einer massiven Verstärkung der Entente-Truppen, begann der französische General Louis Felix Marie Franchet d’Esperey am 14. September seine Offensive gegen die nun klar unterlegene bulgarische Armee. Der Frontdurchbruch gelang und Bulgarien schied am 30. September aus dem Krieg aus. Ein Monat später, am 30. Oktober, beendete der Waffenstillstand von Moudros den Krieg zwischen dem osmanischen Reich und der Entente. Nach Bulgariens Ausscheiden aus dem Krieg erklärte Rumänien den Friedensvertrag von Bukarest, unterzeichnet am 7. Mai 1918, für gegenstandslos und trat auf Seiten der Entente am 10. November wieder in den Krieg ein.

Inzwischen war aber Italien zum Angriff übergegangen. Die Schlacht von Vittorio Veneto, vom 24. Oktober bis 4. November 1918 war die letzte Schlacht der alten k. u. k. Armee. Die innere Auflösung der Doppelmonarchie von Ende Oktober bis Anfang November 1918 bedingte und beschleunigte den Zerfall der schwer angeschlagenen Armee. Die Nachfolgestaaten der Monarchie versuchten Einheiten aus der Front zu lösen und in die neuen Heimatländer zu bringen. Italiens Faschisten feierten die Schlacht von Vittorio Veneto immer als den großen Sieg über den verhassten Erbfeind Österreich. Der italienische Publizist Giuseppe Prezzolini, selbst Teilnehmer an den Kämpfen, meinte hingegen:

„Vittorio Veneto ist kein militärischer Sieg gewesen, aus dem einfachen Grunde, weil es eine Schlacht geben muss, damit man einen Sieg erlangen kann, und damit es eine Schlacht gibt, muss ein Feind da sein, der sich schlägt. Nun gab es in Vittorio Veneto aber einen Feind, der sich zurückzog. Vittorio Veneto war ein Rückzug, den wir in Unordnung und Konfusion gestürzt haben; nicht eine Schlacht, die wir gewonnen haben.“

Der Waffenstillstand von Villa Giusti, mit dem Missverständnis ob er am 3. oder 4. November in Kraft trat, erhöhte die Zahl der Gefangenen aus den Reihen der bereits in Auflösung zurückströmenden k. u. k. Armee noch gewaltig. 800 Jahre nach der Geburt Rudolfs I. fand mit dem Ende des Ersten Weltkrieges auch das Reich der Habsburger sein Ende.

Chronik

Das Jahr 1918

6. Jänner

Tschechische Parlamentarier und Landtagsabgeordnete der Böhmischen Krone verlangen ein Recht auf nationale Selbstbestimmung.

8. Jänner

US-Präsident Woodrow Wilson proklamiert ein 14-Punkte-Programm, das einem künftigen Friedensschluss zugrunde liegen soll. Darunter befindet sich bezüglich Österreich-Ungarn folgender Punkt: "Den Völkern von Österreich-Ungarn, deren Platz wir unter den anderen Nationen sichergestellt zu sehen wünschen, soll die erste Gelegenheit zu einer autonomen Entwicklung gegeben werden".

14. bis 20. Jänner

"Jännerstreik" der Arbeiterschaft gegen die herrschende Lebensmittelknappheit und für eine Beendigung des Krieges.

1. Februar

Im Hafen Cattaro in Süddalmatien meutern Matrosen der k. u. k. Kriegsmarine.

6. Februar

In Wien stirbt der Maler Gustav Klimt (geb. 14. Juli 1862).

9. Februar

Die Mittelmächte schließen mit der Ukraine, die sich von der Sowjetunion getrennt hat, den Sonderfrieden von Brest-Litowsk. Ostgalizien wird ein eigenes Kronland der Monarchie. Die vereinbarten Getreidelieferungen der Ukraine an die Mittelmächte ("Brotfrieden") kommen in dieser Form nicht zu Stande.

11. Februar

Die tschechischen Parteien fordern in Prag die Gründung einer tschechischen Republik unter Einschluss der deutschsprachigen Gebiete.

3. März

Unterzeichnung des Friedensvertrags von Brest-Litowsk zwischen den Mittelmächten und der "Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken".

18. März

Die wöchentliche Fettquote wird in Wien auf 40g reduziert.

2. April

Der Minister des Äußeren Ottokar Graf Czernin erklärt im Wiener Gemeinderat, dass mit Frankreich Friedensverhandlungen geführt wurden, diese jedoch an der Forderung Frankreichs nach Elsaß-Lothringen gescheitert sind.

11. April

Der Architekt Otto Wagner (geb. 1841) stirbt in Wien.

12. April

Der französische Ministerpräsident Georges Clémenceau veröffentlicht als Antwort auf die Rede des Ministers des Äußeren Ottokar Graf Czernin den Inhalt des Sixtus-Briefes (siehe März 1917). Dadurch sinkt auch das Vertrauen der Verbündeten in Kaiser Karl. Der Minister des Äußeren Ottokar Graf Czernin tritt zurück, sein Nachfolger wird Stephan Graf Burián von Rajecz.

13. April

Deutsche und finnische Truppen besetzten Helsinki, die bolschewistischen Roten Garden werden zurückgedrängt. Der finnische Bürgerkrieg endet, durch deutsche Truppenhilfe, für die bürgerlichen finnischen Kräfte am 5. Mai 1918 siegreich.

20. April

Der Schauspieler Alexander Girardi (geb. 1850) stirbt in Wien.

30. April

General Ottokar Landwehr, der Chef des Ernährungsausschusses, beschlagnahmt auf der Donau deutsche Getreideschlepper, um die Versorgung Wiens aufrechterhalten zu können.

4. Mai

Feldmarschall Hermann Albin Josef Baron Kövess von Kövessháza wird von Kaiser Karl I. zum „letzten“ Oberkommandierenden der k. u. k. Armee ernannt.

7. Mai

Der Friede von Bukarest zwischen Rumänien und den Mittelmächten wird unterzeichnet.

30. Mai

Deutsche Truppen bilden einen Brückenkopf an der Marne. Viele Einwohner von Paris verlassen die Stadt.

31. Mai

In den USA schließen tschechische und slowakische Exilgruppen das Pittsburgher Abkommen, nach dem der gemeinsame neue Staat aus den alten Böhmischen Ländern und der Slowakei bestehen sollte. Die Slowakei soll eine autonome Verwaltung, einen eigenen Landtag und einen eigenständigen Justizapparat haben.

6. Juni

Der deutsche Angriff an der Aisne, die Operation "Blücher-Yorck" endet. Die deutschen Angriffspitzen sind bis auf 92 Kilometer an Paris herangerückt, dann läuft sich der Angriff fest.

15. bis 23. Juni

Die zweite Schlacht am Piave vom 15. bis zum 22. Juni 1918 war der letzte Großangriff der k. u. k. Armee und zugleich der letzte Versuch der Donaumonarchie, den Krieg gegen Italien siegreich zu beenden. Die großangelegte Offensive, die anfangs offiziell Junischlacht in Venetien benannt werden sollte, wurde jedoch ein völliger Fehlschlag. Nach der Schlacht befanden sich die italienischen ebenso wie die österreichisch-ungarischen Truppen wieder in ihren Ausgangsstellungen.

29. Juni

Edvard Beneš, der Generalsekretär des tschechoslowakischen Nationalrates in Paris, wird von der französischen Regierung als der Vertreter der tschechoslowakischen Nation anerkannt.

4. Juli

Mehmed VI. wird der letzte Sultan des Osmanischen Reiches.

15. Juli

Die zweite Schlacht an der Marne, gleichzeitig die letzte deutsche Offensive an der Westfront, beginnt. Nach drei Tagen härtester Kämpfe wird die Offensive abgewiesen und die Entente-Truppen beginnen mit Gegenangriffen.

17. Juli

In Jekaterinburg wird die gesamte Zarenfamilie von den Bolschewiki ermordet.

5. August

Die Vereinigten Staaten brechen die diplomatischen Beziehungen zu Russland unter Lenin ab.

8. August

Der "Schwarze Tag des deutschen Heeres" – der Beginn der Schlacht von Amiens. Die große Offensive der Entente-Truppen, die Hunderttageoffensive, erzielte an ihrem ersten Tag einen für die deutsche Oberste Heeresleitung beunruhigenden Erfolg. Erstmals im Verlauf des Krieges ergaben sich die deutschen Verteidiger in größere Zahl als es dem Geländegewinn durch die Angreifer entsprach.

9. August

Die britische Regierung erkennt den tschechischen Nationalrat in Paris als "verbündete Regierung" an. Der Fortbestand der Doppelmonarchie nach der Niederlage wird immer unwahrscheinlicher.

27. August

In einem Zusatzabkommen zum Friedensvertrag von Brest-Litowsk verzichtet Russland unter Lenin auf die Staatshoheit über Estland, Georgien, Livland und Kurland.

30. August

Lenin wird bei einem Attentat durch die Sozialrevolutionärin Fanny Kaplan schwer verwundet. Die Bolschewiki verschärfen den "Roten Terror". Bis heute sind Zweifel an der tatsächlichen Täterschaft von Fanny Kaplan, die nach einem Schnellverfahren am 3. September 1918 erschossen wurde, nicht vollkommen ausgeräumt.

September/Oktober

Die Rumänische Nationalpartei und die Slowenische Volkspartei fordern Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen.

3. September

Die USA anerkennen den tschechischen Nationalrat in Paris als de-facto-Regierung.

14. September

"An Alle" – Wirkungsloser Friedensappell Kaiser Karls, der ohne Absprache mit dem Deutschen Reich erfolgt war.

29. September

Der tschechische Nationalausschuss in Prag fordert einen selbständigen Staat.

29. September

Ausscheiden des Mittelmächte-Partners Bulgarien aus dem Krieg.

Oktober

Die Sozialdemokratische Partei und die Christlichsoziale Partei erklären, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen anzuerkennen.

4. Oktober

Friedensnote Österreich-Ungarns, (bzw. der Mittelmächte), die die "14 Punkte" von US-Präsident Wilson anerkennt.

6. Oktober

Der Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben in Agram (Zagreb) konstituiert sich; die rumänische Nationalversammlung in Jassy fordert die Vereinigung mit dem Staat Rumänien.

7. Oktober

In Warschau Forderung, alle polnischen Gebiete an einen selbstständigen polnischen Staat anzugliedern.

16. Oktober

Das "Völkermanifest" Kaiser Karls, bzw. der Regierung Hussarek stellt eine Umwandlung des österreichischen Teils der Monarchie in einen Bund autonomer Völker in Aussicht, ohne bei den Nationalitäten oder bei den Alliierten auf Resonanz zu stoßen.

18. Oktober

US-Präsident Wilson lehnt die österreichisch-ungarische Friedensnote vom 4. Oktober ab – bloße Autonomie der Nationen keine Friedensgrundlage.

18./19. Oktober

Ukrainischer Nationalrat in Lemberg konstituiert; in Ungarn Kurs auf Selbstbestimmung der Rumänen Siebenbürgens und der Slowaken.

21. Oktober

"Provisorische Nationalversammlung Deutschösterreichs": die deutschsprachigen Abgeordneten des Reichsrates proklamieren die Bildung eines Staates, der alle deutschsprachigen Gebiete des alten Staates umfassen soll; Franz Dinghofer (Deutschnationaler) 1. Präsident, Jodok Fink (Christlichsozialer; bald abgelöst von Prälat Johann N. Hauser) 2. Präsident, Karl Seitz (Sozialdemokrat) 3. Präsident.

24. Oktober

Beginn einer großen italienischen Offensive; Julius Graf Andrássy der Jüngere wird letzter k. u. k. Außenminister.

26. Oktober

Lösung des Bündnisses Österreich-Ungarns mit dem Deutschen Reich durch ein Telegramm Kaiser Karls.

28. Oktober

Ausrufung des tschechoslowakischen Staates in Prag.

29. Oktober

Abberufung der ungarischen Soldaten; Beginn der Auflösung der k. u. k. Armee.

29. Oktober

Der kroatische Landtag (Sabor) in Agram (Zagreb) erklärt die Vereinigung mit dem Staat der Slowenen, Kroaten und Serben und die Lösungen aller Bindungen an Ungarn und Österreich.

30. Oktober

Errichtung des Staates "Deutschösterreich" durch die provisorische Nationalversammlung, die bis zu Neuwahlen die oberste Gewalt ausübt (Vollzugsgewalt durch den "Staatsrat", einen Ausschuss aus den drei Präsidenten und weiteren Abgeordneten), sich eine provisorische Verfassung gibt und in der Nacht von 30. zum 31. Oktober eine erste Regierung unter Staatskanzler Karl Renner einsetzt.

31. Oktober

Der kaiserliche Ministerpräsident Lammasch übergibt die Regierungsgewalt an die Regierung Renner; Übergabe der k.u.k. Flotte an den südslawischen Nationalrat.

In Ungarn wird Graf Michael Karolyi Ministerpräsident; Bindung an die Dynastie der Habsburger und an Österreich gelöst; (Ausrufung der Republik: 16. November).

Machtübernahme in Krakau und Lemberg durch polnische bzw. ukrainische nationale Exponenten.

Bildung eines rumänischen Nationalrates, der folgenden Tags die Vereinigung mit Rumänien beschließt.

2./3. November

Serbische Truppen in Laibach und der Südsteiermark, slowenische Truppen in Südkärnten, italienische in Triest und Trient; Rücktritt von k. u.k. Außenminister Andrássy.

1. November

Staatsrat Deutschösterreichs beschließt Gründung einer "Volkswehr", Werbungen ab dem 3. November;

Gründung der radikalen "Roten Garde" in Wien

3. November

Besiegelung der Niederlage – Waffenstillstand zwischen Österreich-Ungarn und den Alliierten (in der Villa Giusti bei Padua); durch Missinterpretation der Bedingungen ordnet das k. u. k. AOK (Armeeoberkommando) die Einstellung der Feindseligkeiten 24 Stunden zu früh an; dadurch geraten rund 360 000 österreichisch-ungarische Soldaten in alliierte Kriegsgefangenschaft.

3. November

Gründung der Kommunistischen Partei Österreichs.

9. November

Abdankung Wilhelms II. als Kaiser; Ausrufung der Republik in Berlin.

11. November

Kaiser Karl verzichtet auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften – de-facto-Abdankung; Rücktritt der Regierung Lammasch.

12. November

Ausrufung der Republik – die provisorische Nationalversammlung beschließt, dass Deutschösterreich eine demokratische Republik ist; dies wird von der Parlamentsrampe in Wien durch Präsident Dinghofer öffentlich bekanntgegeben (bei Fahnenhissung Herausreissen des weißen Streifens durch Rotgardisten; Tumult und Schießerei).

23. November

Italienische Truppen in Innsbruck (auf Basis der Waffenstillstandsbedingungen vom 3. November).

27. November

Frauenwahlrecht: Die provisorische Nationalversammlung beschließt eine neue Wahlordnung.

1. Dezember

Die südslawischen Gebiete schließen sich mit Serbien und Montenegro zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zusammen.

Anfang Dezember

Unruhe und Auseinandersetzungen in den Randgebieten der neuen Republik, besonders in südslawisch besetzten Teilen Südkärntens und der Südsteiermark (Beginn des bewaffneten Widerstands) sowie in Deutschwestungarn (dem späteren Burgenland).

Ende Dezember

Katastrophale Versorgungslage besonders für Lebensmittel und Brennstoffe, besonders in den Großstädten und vor allem Wien; Rückkehr der Frontsoldaten; hohe Arbeitslosigkeit.