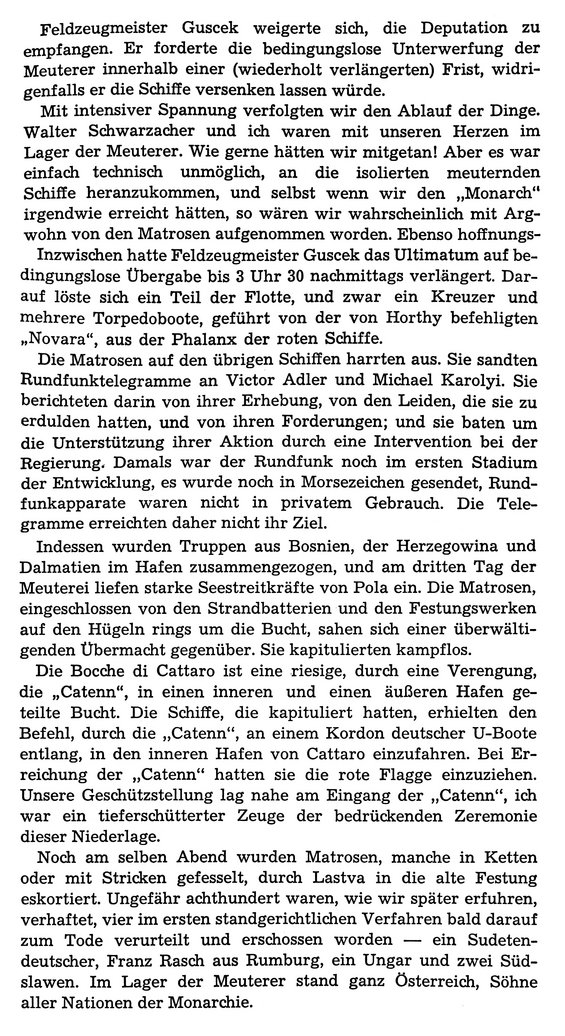

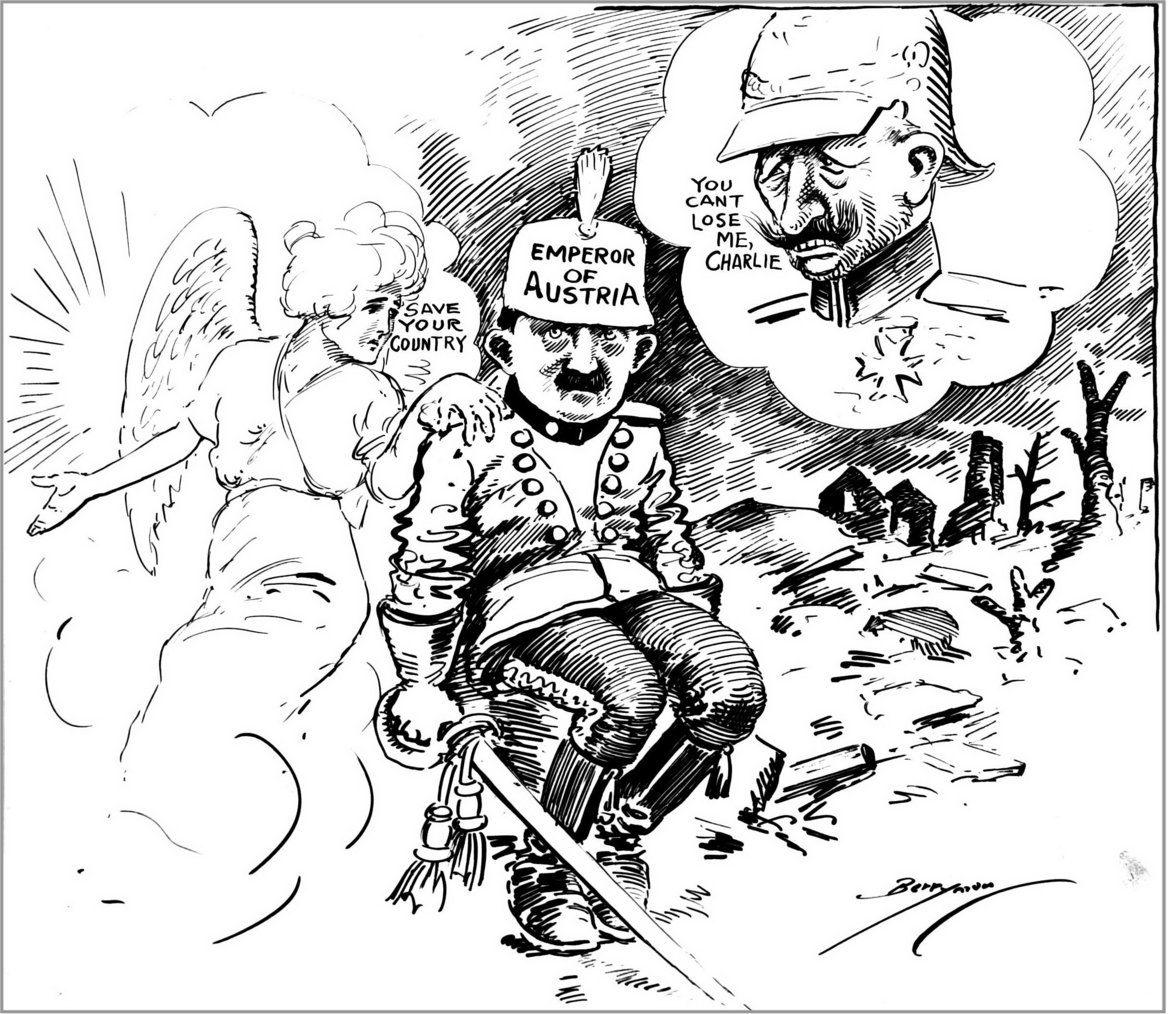

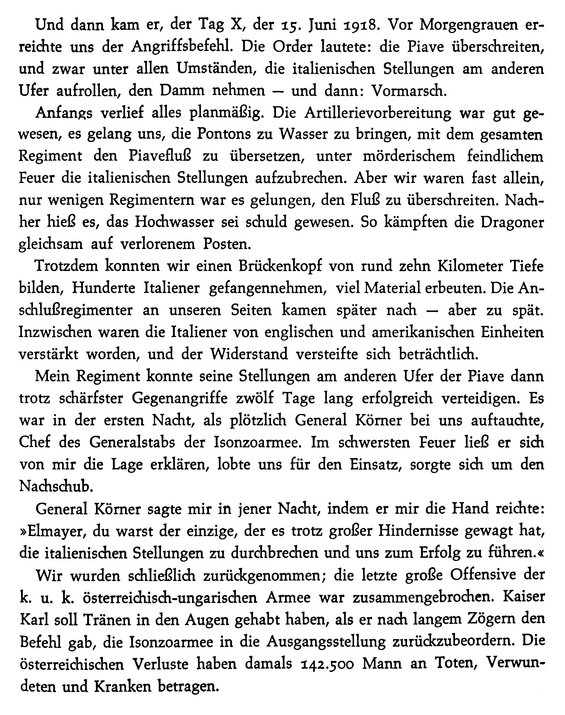

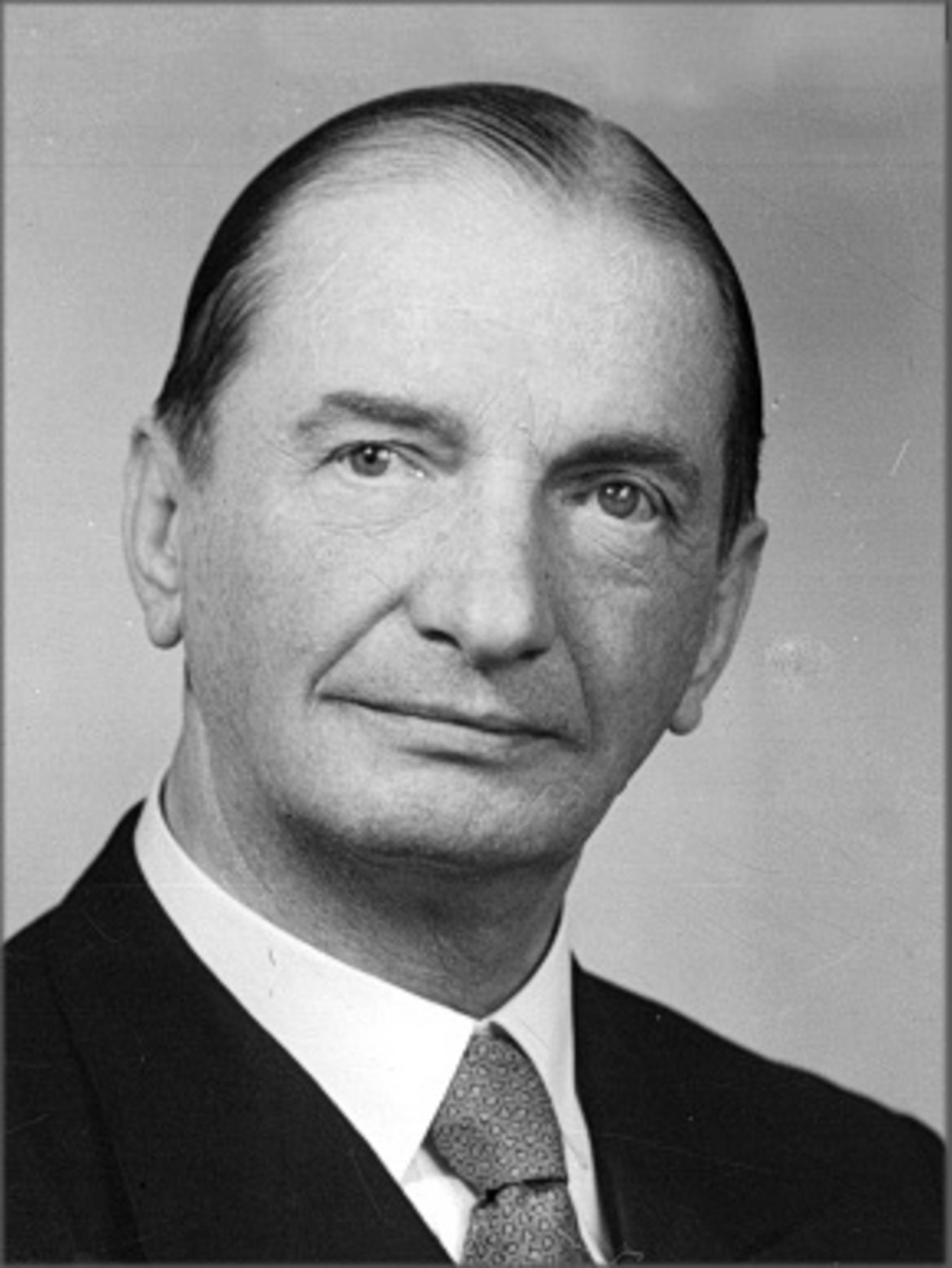

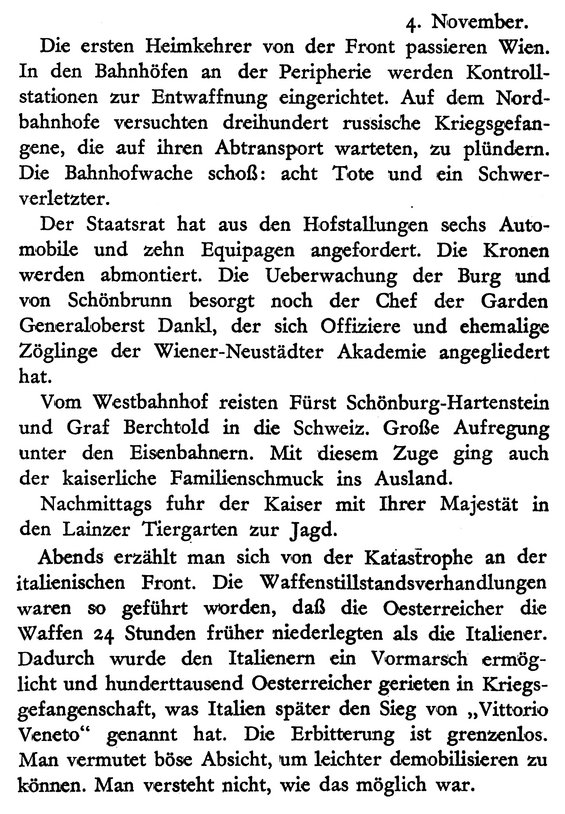

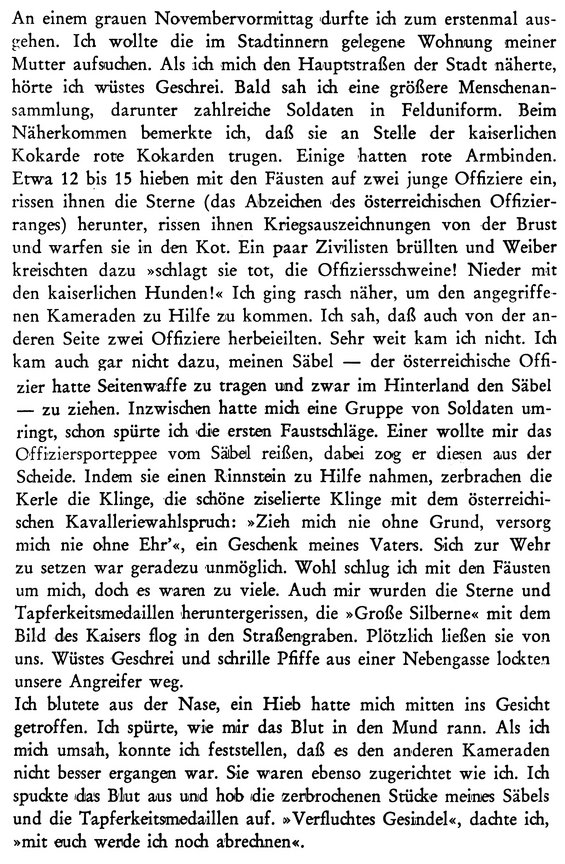

Erinnerungen des sozialdemokratischen Politikers Julius Deutsch

Augenzeugen des Untergangs

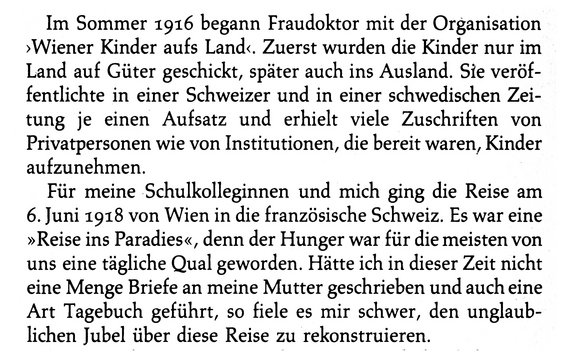

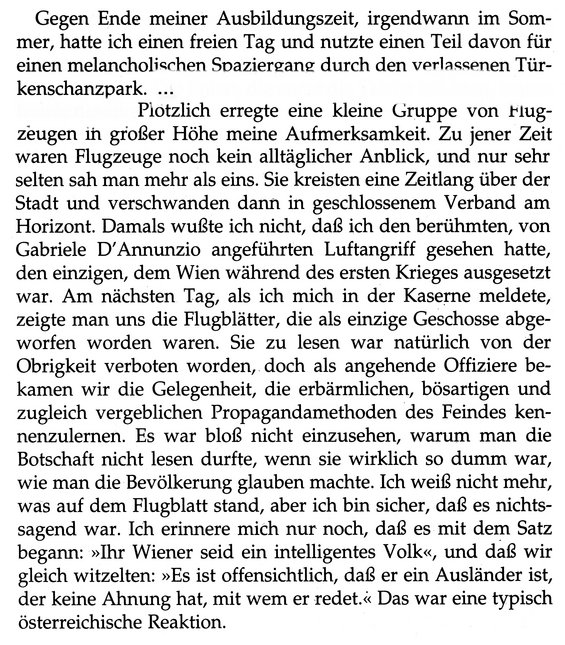

Das Jahr 1918 hat bei den damals Lebenden einen tiefgehenden, ja oft traumatischen Eindruck hinterlassen: der Zerfall aller gewohnten politischen und gesellschaftlichen Normen, ein Massenelend in nie gekanntem Ausmaß und eine Zukunft voll banger Fragezeichen. Dies spiegelt sich in den Interviews mit Augenzeugen und -zeuginnen ebenso wider wie in Tagebuchaufzeichnungen und Memoiren – ein widerspruchsreiches Mosaik individueller Erlebnisse und kollektiven Schicksals.

Augenzeugen ... (1)

Das atmosphärische Bild, das die hier versammelten Originaltöne und Zitate aus Erinnerungswerken vermitteln, ist in vieler Hinsicht unvollständig und verzerrt. Neben der Subjektivität der Auswahl durch die Ausstellung selbst ist die Zufälligkeit der Überlieferung zu bedenken: All die Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die nicht gemacht worden sind! Die nie geschriebenen Memoiren!

Augenzeugen … (2)

Originaltöne aus der Zeit 1914–18 sind für Österreich sehr dünn gesät. Hinzu kommt, dass erstaunlich wenig Zeitzeugeninterviews zum Ersten Weltkrieg und zum Ende Österreich-Ungarns zur Verfügung stehen – ganz im Gegensatz zur rechtzeitigen systematischen Herstellung von „Oral-History-Interviews“ vor allem in angelsächsischen Ländern. Ein leider uneinbringliches Defizit ...

Augenzeugen … (3)

Es sind vor allem die Angehörigen höherer sozialer Schichten und die Gebildeteren, die hier das Wort ergreifen, bei den Kriegsteilnehmern z.B. fast nur Offiziere. Was hätten wohl die Mannschaften zu sagen gehabt? Aus einer Reihe von Gründen kommen außerdem vor allem deutschsprachige Zeitzeugen zum Zuge. Die Beschränkung auf die männliche Form – „Zeitzeugen“ – ist hier insofern zutreffend, als sehr viel weniger Zeugnisse von Frauen vorliegen, was das Bild weiter verzerrt.

Augenzeugen … (4)

Einige Augenzeugen erscheinen mit mehreren Aussagen, weil ihre Erinnerungen besonders interessant oder charakteristisch erscheinen. Dies gilt zum Beispiel vom homo politicus und Rechtsgelehrten Joseph Redlich, vom Polizeioffizier Franz Brandl und vom Tagebuch des Arbeiterdichters Alfons Petzold. Dass die politische Orientierung der Augenzeugen sehr unterschiedlich ist, geht meist aus den Äußerungen selbst hervor. Es ist zur Einschätzung mancher Aussagen dabei nicht unwichtig, darauf zu verweisen, dass eine Reihe der zu Wort Kommenden später Nationalsozialisten geworden sind, so Franz Brandl, Edmund Glaise-Horstenau, General Bardolff und der Schriftsteller Bruno Brehm.

Augenzeugen … (5)

Es liegen deutlich mehr Aussagen über Kriegsereignisse vor als über den Alltag, dessen rasch zunehmende Bedrängnis allerdings in vielen Äußerungen durchscheint. So ist es also eine sehr subjektive und punktuelle Sicht, die hier übermittelt wird, Erinnerungssplitter, die selbst eingeordnet und bewertet werden müssen.

21.10.

31.10.

3. 11.

Kein Hof mehr in Schönbrunn!

12. 11.

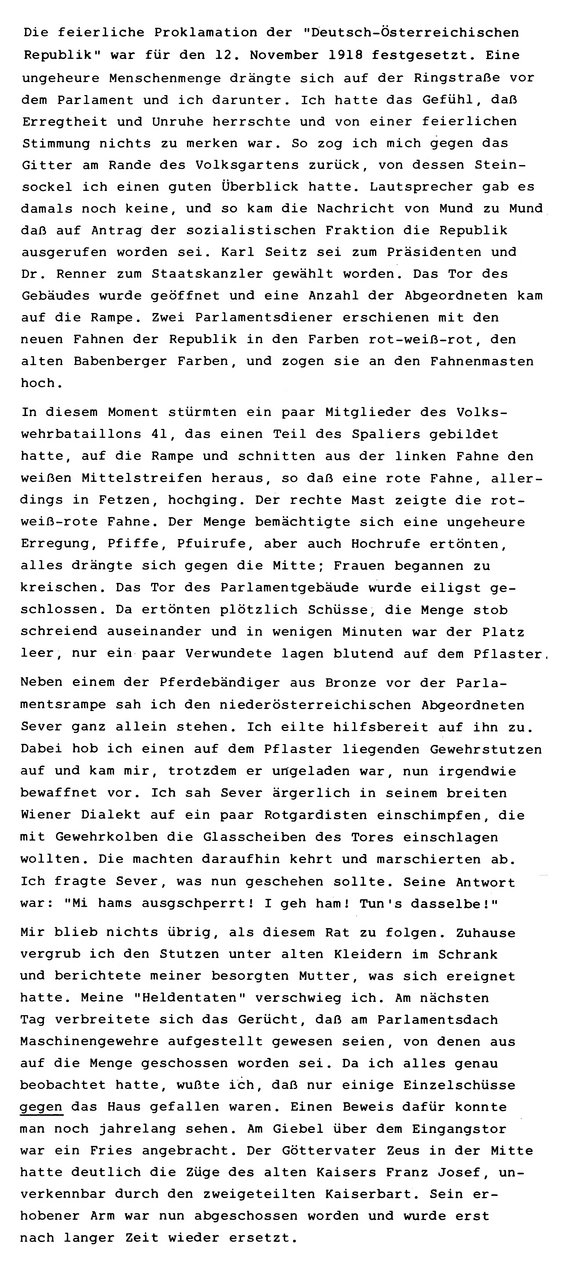

Die falsche Fahne ...

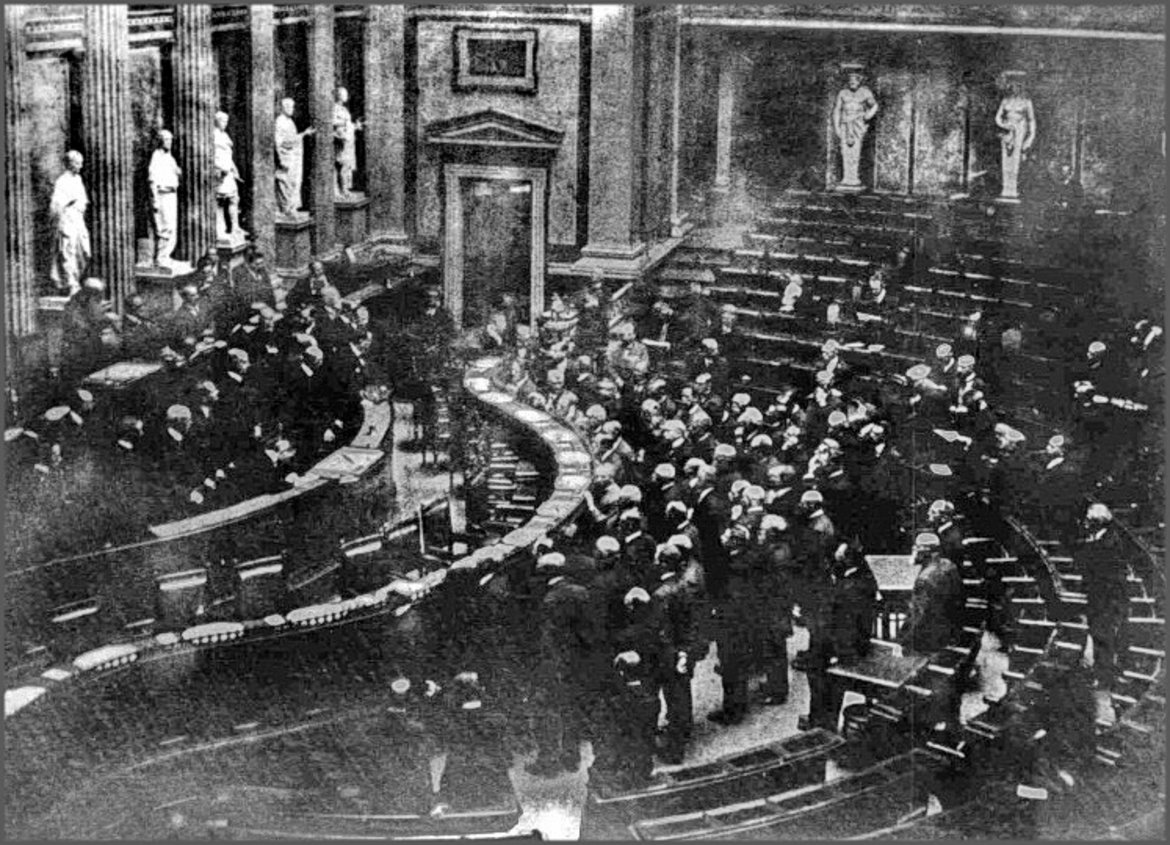

Ausrufung der Republik

Ausrufung der Republik

Chronik

Das Jahr 1918

6. Jänner

Tschechische Parlamentarier und Landtagsabgeordnete der Böhmischen Krone verlangen ein Recht auf nationale Selbstbestimmung.

8. Jänner

US-Präsident Woodrow Wilson proklamiert ein 14-Punkte-Programm, das einem künftigen Friedensschluss zugrunde liegen soll. Darunter befindet sich bezüglich Österreich-Ungarn folgender Punkt: "Den Völkern von Österreich-Ungarn, deren Platz wir unter den anderen Nationen sichergestellt zu sehen wünschen, soll die erste Gelegenheit zu einer autonomen Entwicklung gegeben werden".

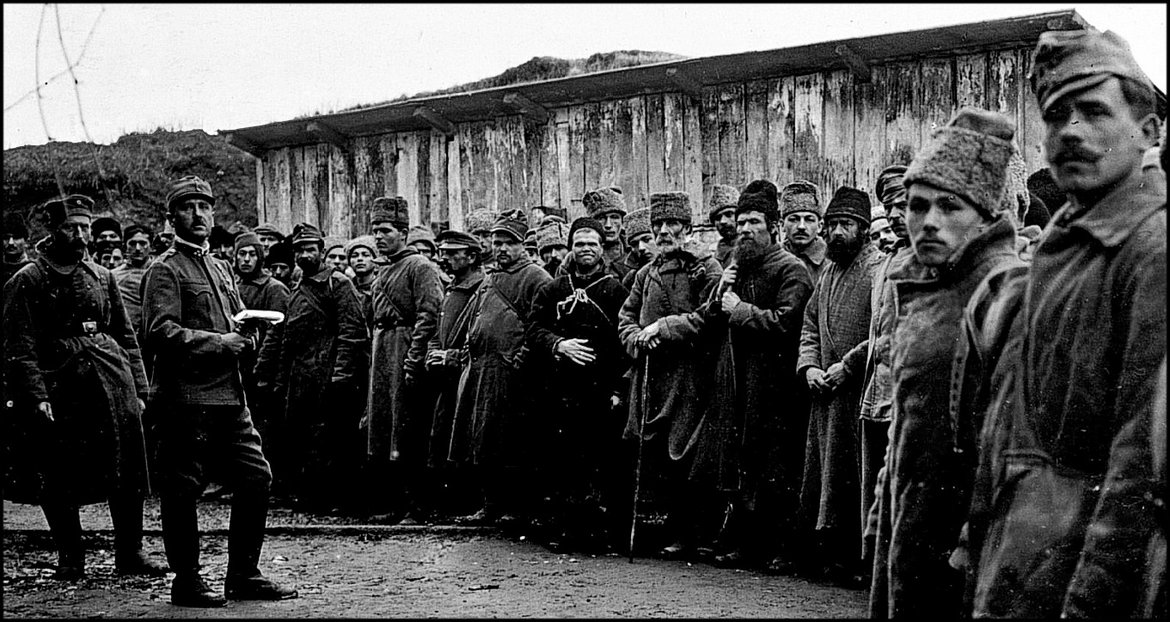

14. bis 20. Jänner

"Jännerstreik" der Arbeiterschaft gegen die herrschende Lebensmittelknappheit und für eine Beendigung des Krieges.

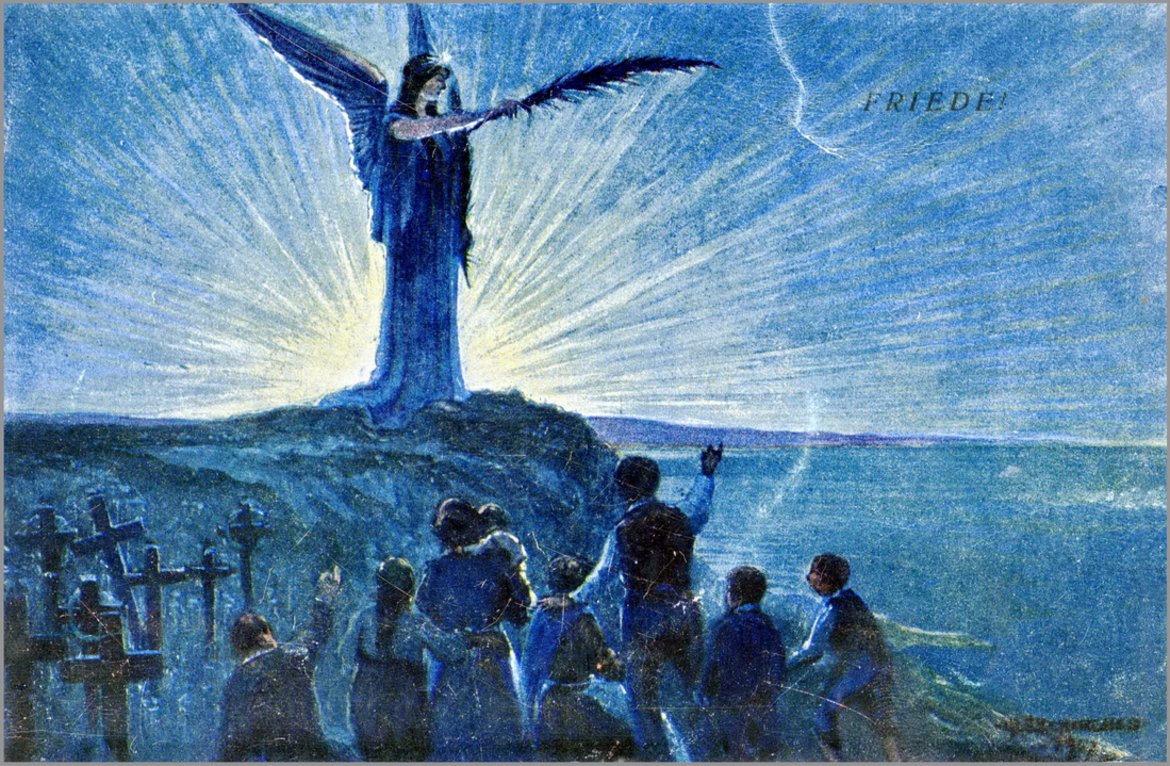

1. Februar

Im Hafen Cattaro in Süddalmatien meutern Matrosen der k. u. k. Kriegsmarine.

6. Februar

In Wien stirbt der Maler Gustav Klimt (geb. 14. Juli 1862).

9. Februar

Die Mittelmächte schließen mit der Ukraine, die sich von der Sowjetunion getrennt hat, den Sonderfrieden von Brest-Litowsk. Ostgalizien wird ein eigenes Kronland der Monarchie. Die vereinbarten Getreidelieferungen der Ukraine an die Mittelmächte ("Brotfrieden") kommen in dieser Form nicht zu Stande.

11. Februar

Die tschechischen Parteien fordern in Prag die Gründung einer tschechischen Republik unter Einschluss der deutschsprachigen Gebiete.

3. März

Unterzeichnung des Friedensvertrags von Brest-Litowsk zwischen den Mittelmächten und der "Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken".

18. März

Die wöchentliche Fettquote wird in Wien auf 40g reduziert.

2. April

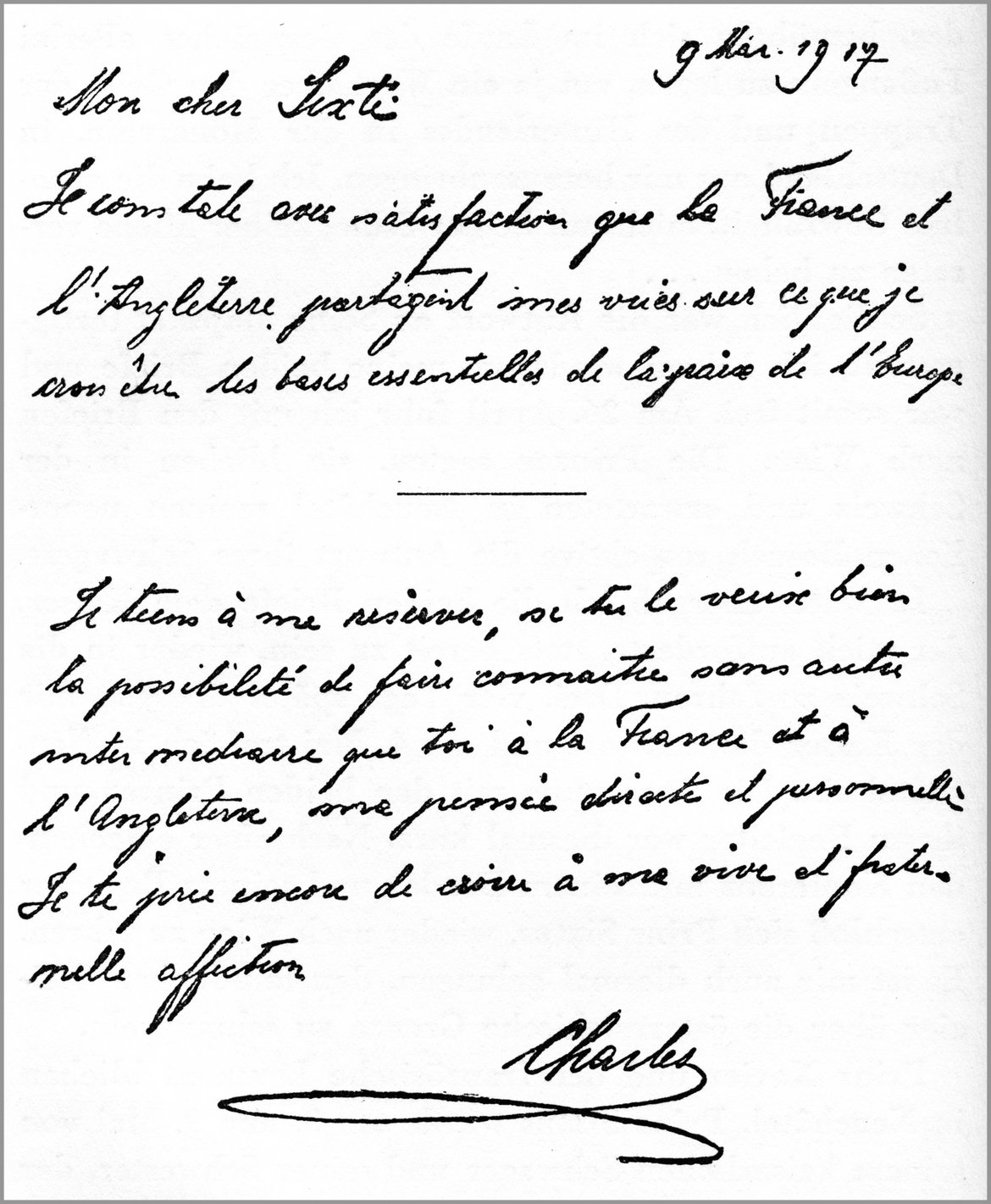

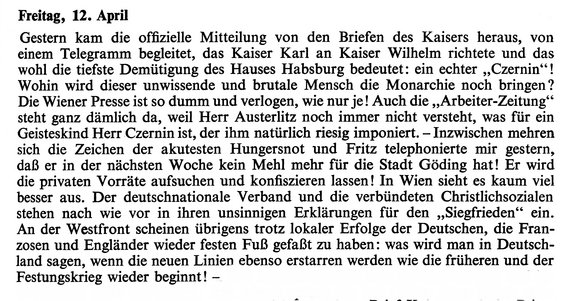

Der Minister des Äußeren Ottokar Graf Czernin erklärt im Wiener Gemeinderat, dass mit Frankreich Friedensverhandlungen geführt wurden, diese jedoch an der Forderung Frankreichs nach Elsaß-Lothringen gescheitert sind.

11. April

Der Architekt Otto Wagner (geb. 1841) stirbt in Wien.

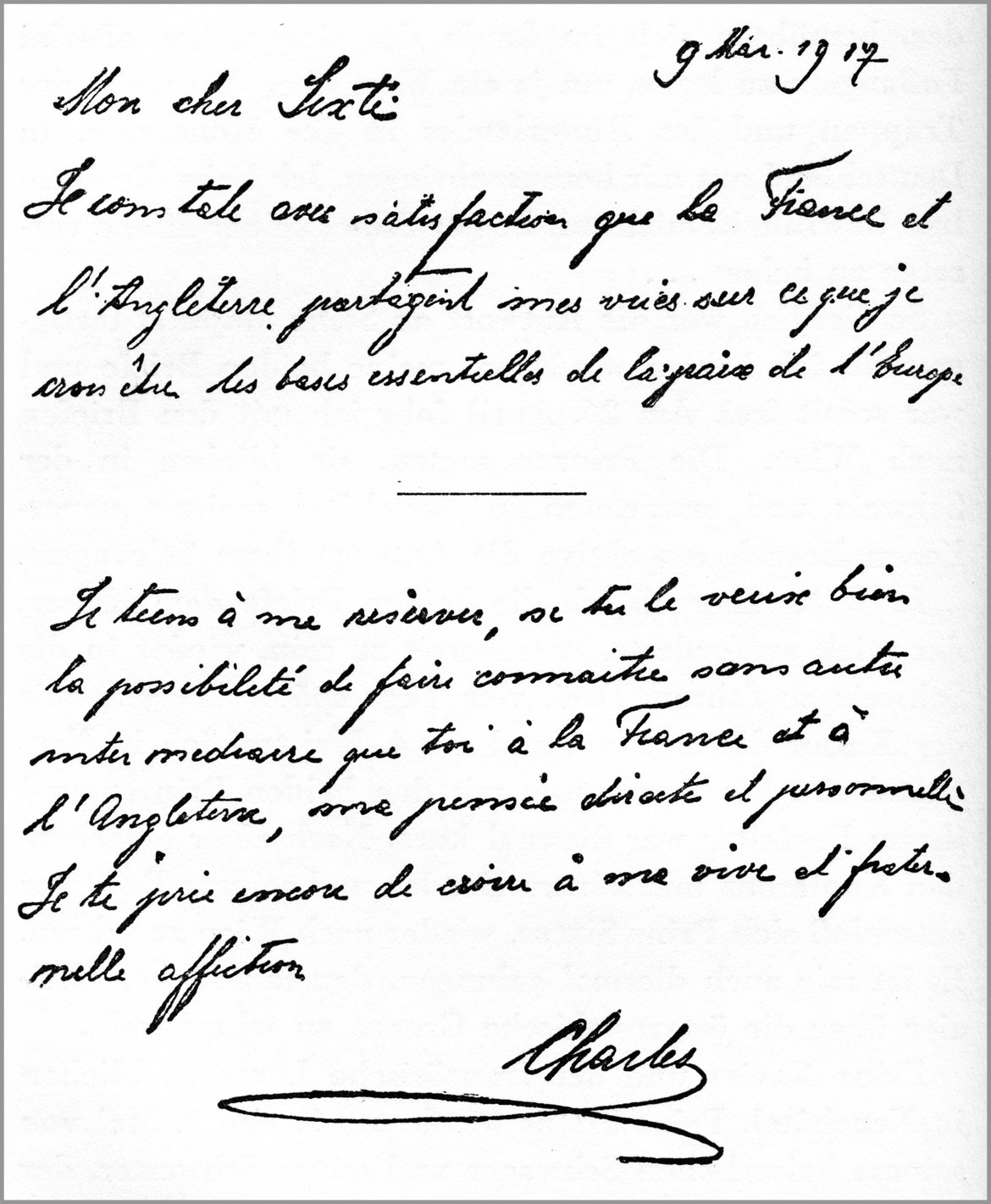

12. April

Der französische Ministerpräsident Georges Clémenceau veröffentlicht als Antwort auf die Rede des Ministers des Äußeren Ottokar Graf Czernin den Inhalt des Sixtus-Briefes (siehe März 1917). Dadurch sinkt auch das Vertrauen der Verbündeten in Kaiser Karl. Der Minister des Äußeren Ottokar Graf Czernin tritt zurück, sein Nachfolger wird Stephan Graf Burián von Rajecz.

13. April

Deutsche und finnische Truppen besetzten Helsinki, die bolschewistischen Roten Garden werden zurückgedrängt. Der finnische Bürgerkrieg endet, durch deutsche Truppenhilfe, für die bürgerlichen finnischen Kräfte am 5. Mai 1918 siegreich.

20. April

Der Schauspieler Alexander Girardi (geb. 1850) stirbt in Wien.

30. April

General Ottokar Landwehr, der Chef des Ernährungsausschusses, beschlagnahmt auf der Donau deutsche Getreideschlepper, um die Versorgung Wiens aufrechterhalten zu können.

4. Mai

Feldmarschall Hermann Albin Josef Baron Kövess von Kövessháza wird von Kaiser Karl I. zum „letzten“ Oberkommandierenden der k. u. k. Armee ernannt.

7. Mai

Der Friede von Bukarest zwischen Rumänien und den Mittelmächten wird unterzeichnet.

30. Mai

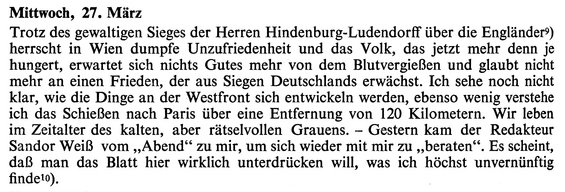

Deutsche Truppen bilden einen Brückenkopf an der Marne. Viele Einwohner von Paris verlassen die Stadt.

31. Mai

In den USA schließen tschechische und slowakische Exilgruppen das Pittsburgher Abkommen, nach dem der gemeinsame neue Staat aus den alten Böhmischen Ländern und der Slowakei bestehen sollte. Die Slowakei soll eine autonome Verwaltung, einen eigenen Landtag und einen eigenständigen Justizapparat haben.

6. Juni

Der deutsche Angriff an der Aisne, die Operation "Blücher-Yorck" endet. Die deutschen Angriffspitzen sind bis auf 92 Kilometer an Paris herangerückt, dann läuft sich der Angriff fest.

15. bis 23. Juni

Die zweite Schlacht am Piave vom 15. bis zum 22. Juni 1918 war der letzte Großangriff der k. u. k. Armee und zugleich der letzte Versuch der Donaumonarchie, den Krieg gegen Italien siegreich zu beenden. Die großangelegte Offensive, die anfangs offiziell Junischlacht in Venetien benannt werden sollte, wurde jedoch ein völliger Fehlschlag. Nach der Schlacht befanden sich die italienischen ebenso wie die österreichisch-ungarischen Truppen wieder in ihren Ausgangsstellungen.

29. Juni

Edvard Beneš, der Generalsekretär des tschechoslowakischen Nationalrates in Paris, wird von der französischen Regierung als der Vertreter der tschechoslowakischen Nation anerkannt.

4. Juli

Mehmed VI. wird der letzte Sultan des Osmanischen Reiches.

15. Juli

Die zweite Schlacht an der Marne, gleichzeitig die letzte deutsche Offensive an der Westfront, beginnt. Nach drei Tagen härtester Kämpfe wird die Offensive abgewiesen und die Entente-Truppen beginnen mit Gegenangriffen.

17. Juli

In Jekaterinburg wird die gesamte Zarenfamilie von den Bolschewiki ermordet.

5. August

Die Vereinigten Staaten brechen die diplomatischen Beziehungen zu Russland unter Lenin ab.

8. August

Der "Schwarze Tag des deutschen Heeres" – der Beginn der Schlacht von Amiens. Die große Offensive der Entente-Truppen, die Hunderttageoffensive, erzielte an ihrem ersten Tag einen für die deutsche Oberste Heeresleitung beunruhigenden Erfolg. Erstmals im Verlauf des Krieges ergaben sich die deutschen Verteidiger in größere Zahl als es dem Geländegewinn durch die Angreifer entsprach.

9. August

Die britische Regierung erkennt den tschechischen Nationalrat in Paris als "verbündete Regierung" an. Der Fortbestand der Doppelmonarchie nach der Niederlage wird immer unwahrscheinlicher.

27. August

In einem Zusatzabkommen zum Friedensvertrag von Brest-Litowsk verzichtet Russland unter Lenin auf die Staatshoheit über Estland, Georgien, Livland und Kurland.

30. August

Lenin wird bei einem Attentat durch die Sozialrevolutionärin Fanny Kaplan schwer verwundet. Die Bolschewiki verschärfen den "Roten Terror". Bis heute sind Zweifel an der tatsächlichen Täterschaft von Fanny Kaplan, die nach einem Schnellverfahren am 3. September 1918 erschossen wurde, nicht vollkommen ausgeräumt.

September/Oktober

Die Rumänische Nationalpartei und die Slowenische Volkspartei fordern Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen.

3. September

Die USA anerkennen den tschechischen Nationalrat in Paris als de-facto-Regierung.

14. September

"An Alle" – Wirkungsloser Friedensappell Kaiser Karls, der ohne Absprache mit dem Deutschen Reich erfolgt war.

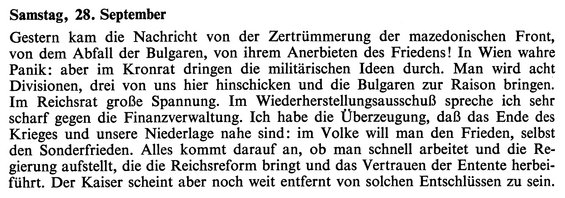

29. September

Der tschechische Nationalausschuss in Prag fordert einen selbständigen Staat.

29. September

Ausscheiden des Mittelmächte-Partners Bulgarien aus dem Krieg.

Oktober

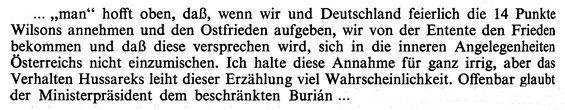

Die Sozialdemokratische Partei und die Christlichsoziale Partei erklären, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen anzuerkennen.

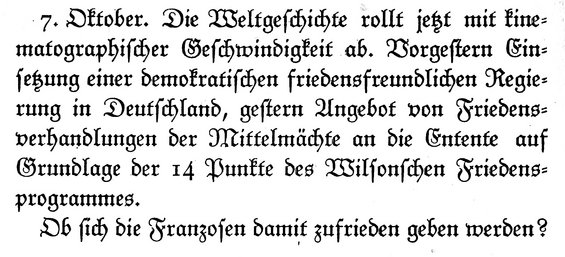

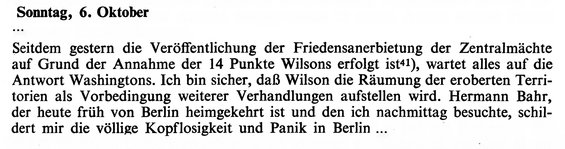

4. Oktober

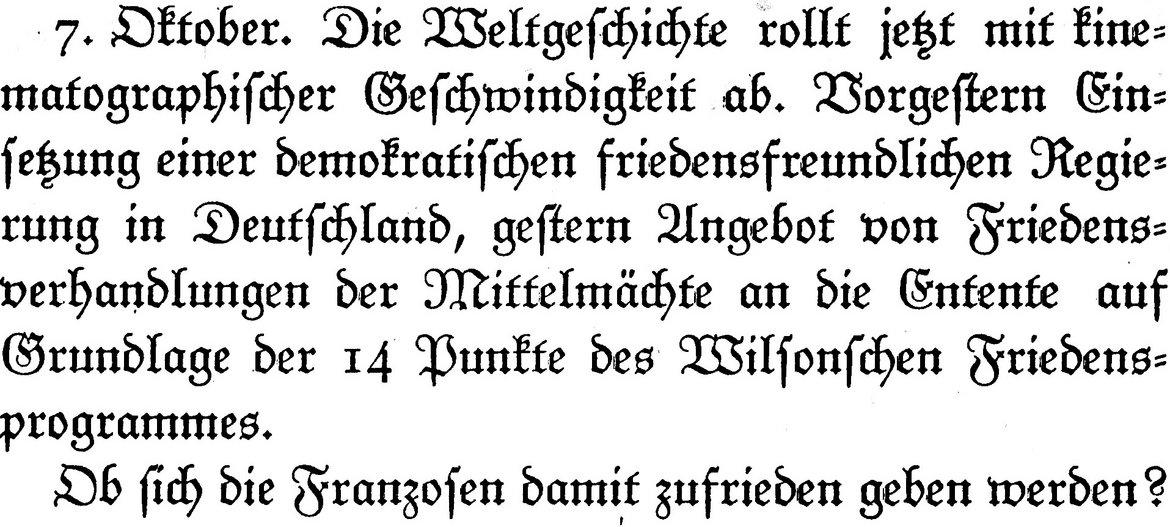

Friedensnote Österreich-Ungarns, (bzw. der Mittelmächte), die die "14 Punkte" von US-Präsident Wilson anerkennt.

6. Oktober

Der Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben in Agram (Zagreb) konstituiert sich; die rumänische Nationalversammlung in Jassy fordert die Vereinigung mit dem Staat Rumänien.

7. Oktober

In Warschau Forderung, alle polnischen Gebiete an einen selbstständigen polnischen Staat anzugliedern.

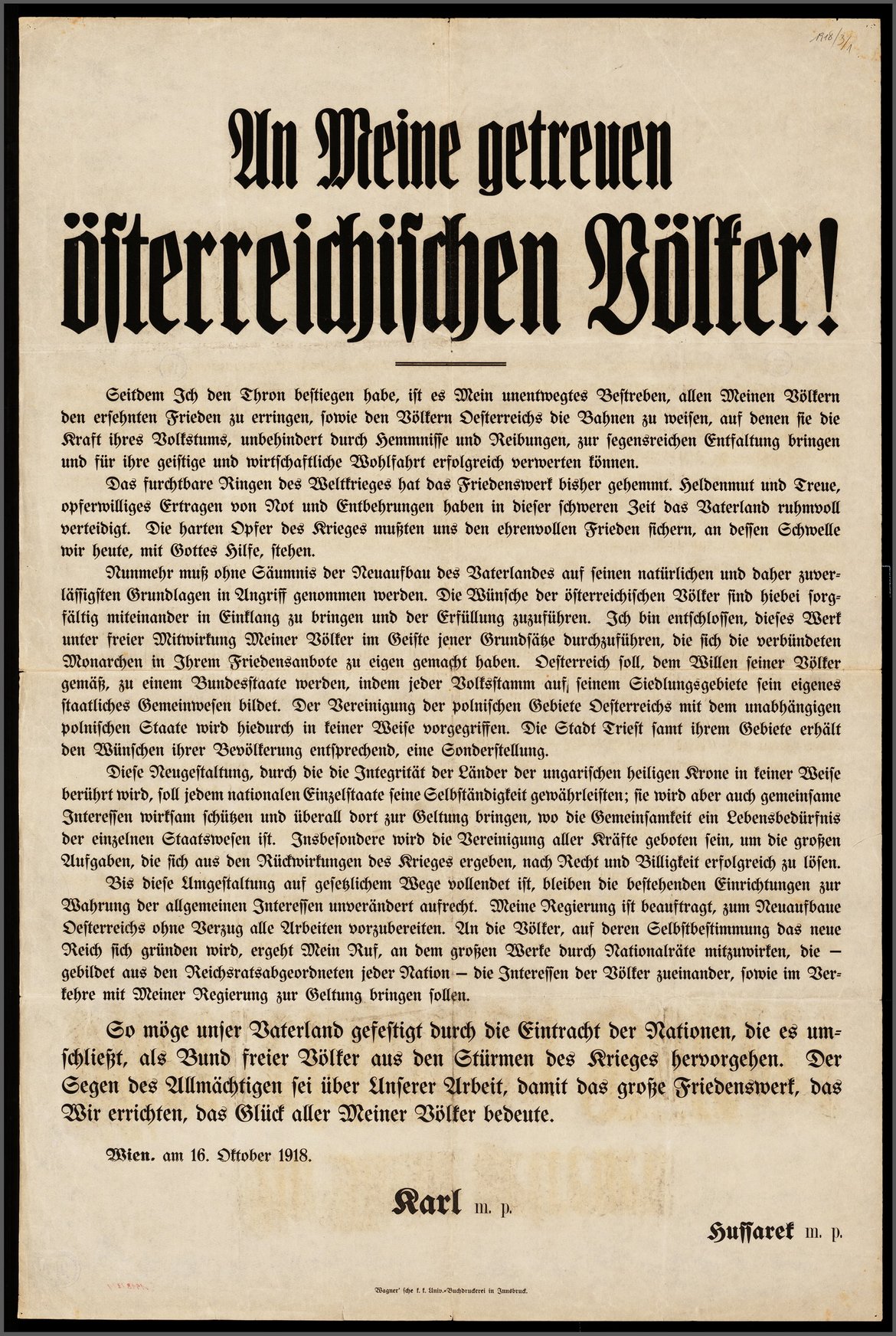

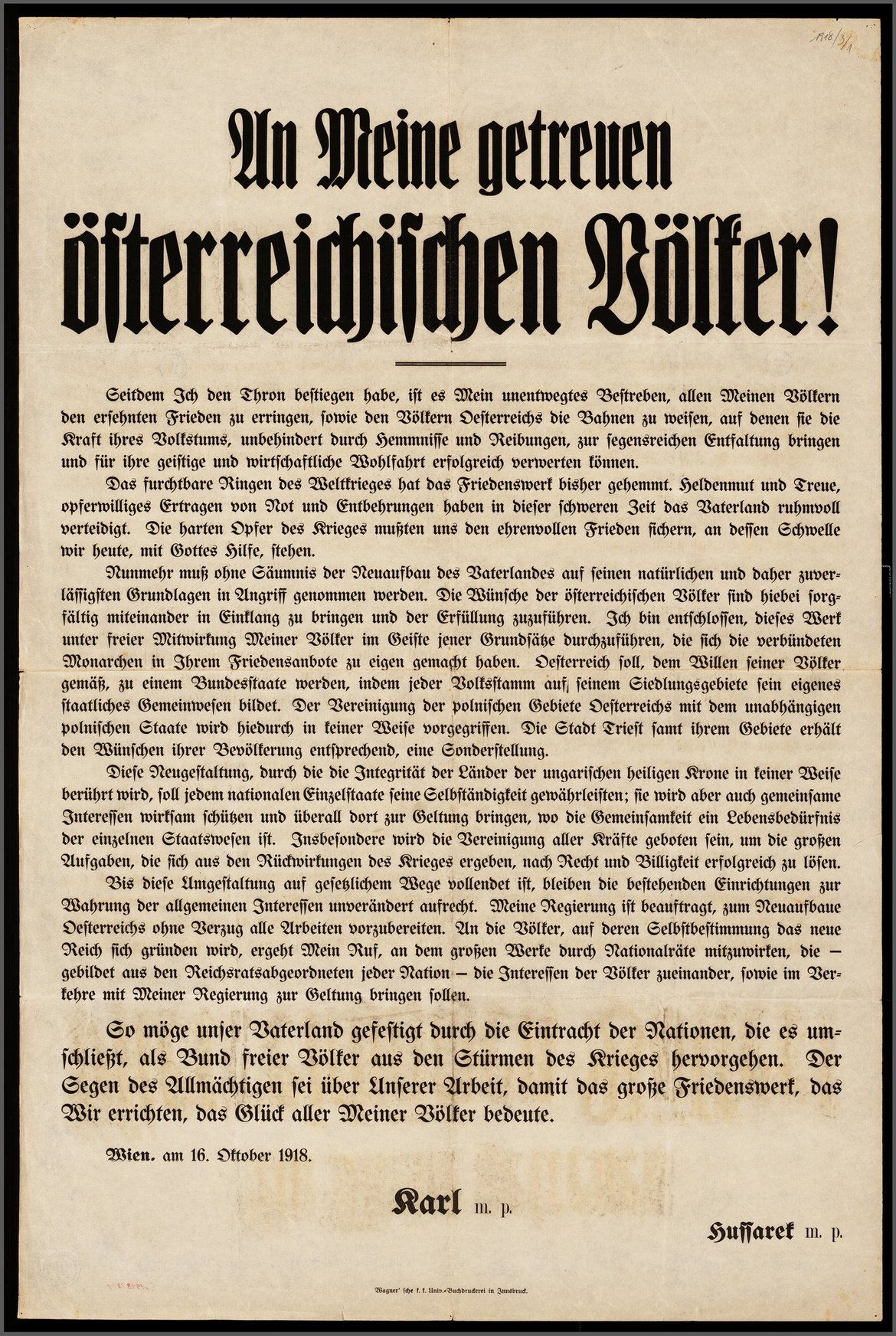

16. Oktober

Das "Völkermanifest" Kaiser Karls, bzw. der Regierung Hussarek stellt eine Umwandlung des österreichischen Teils der Monarchie in einen Bund autonomer Völker in Aussicht, ohne bei den Nationalitäten oder bei den Alliierten auf Resonanz zu stoßen.

18. Oktober

US-Präsident Wilson lehnt die österreichisch-ungarische Friedensnote vom 4. Oktober ab – bloße Autonomie der Nationen keine Friedensgrundlage.

18./19. Oktober

Ukrainischer Nationalrat in Lemberg konstituiert; in Ungarn Kurs auf Selbstbestimmung der Rumänen Siebenbürgens und der Slowaken.

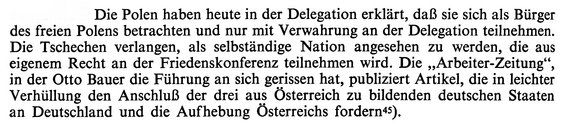

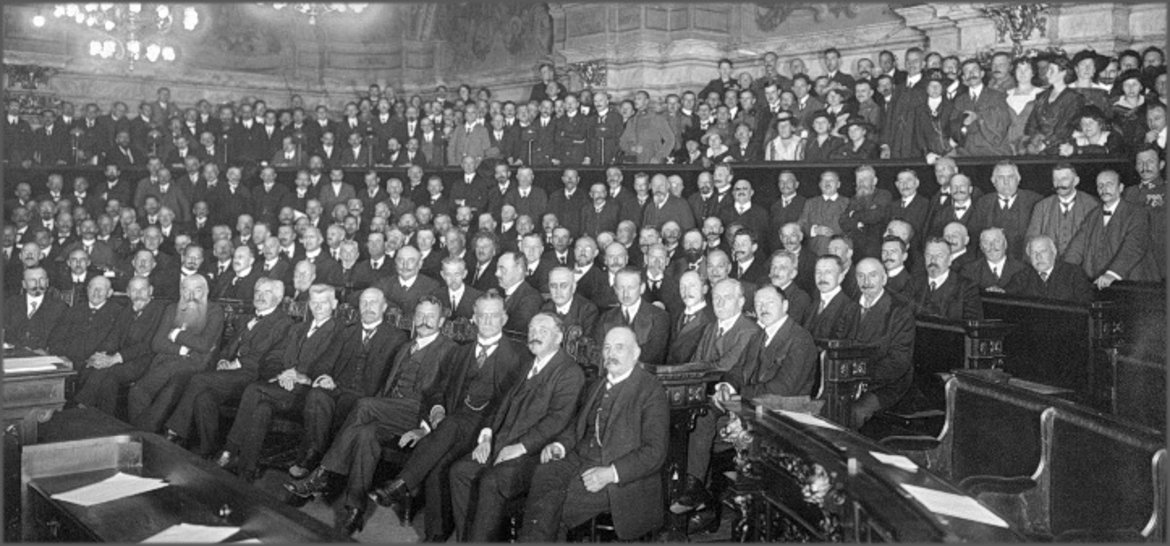

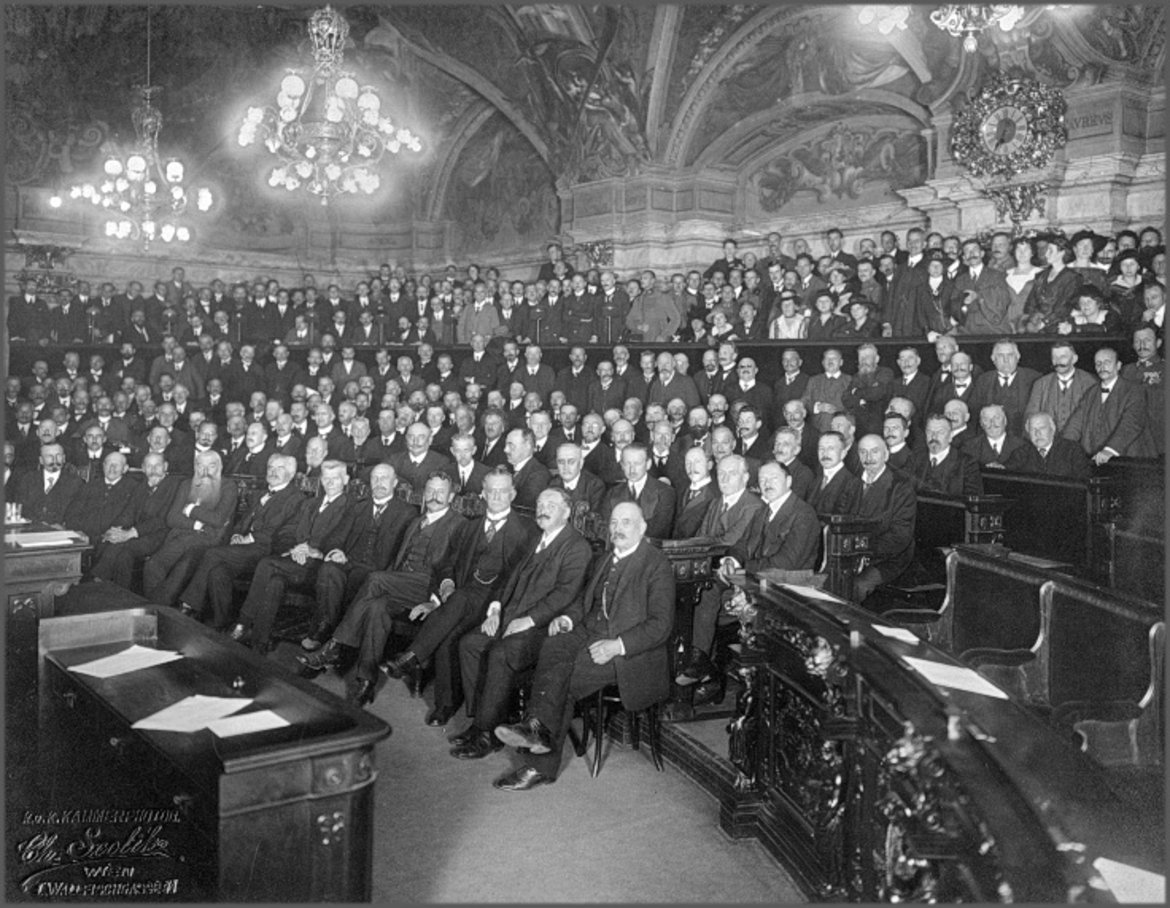

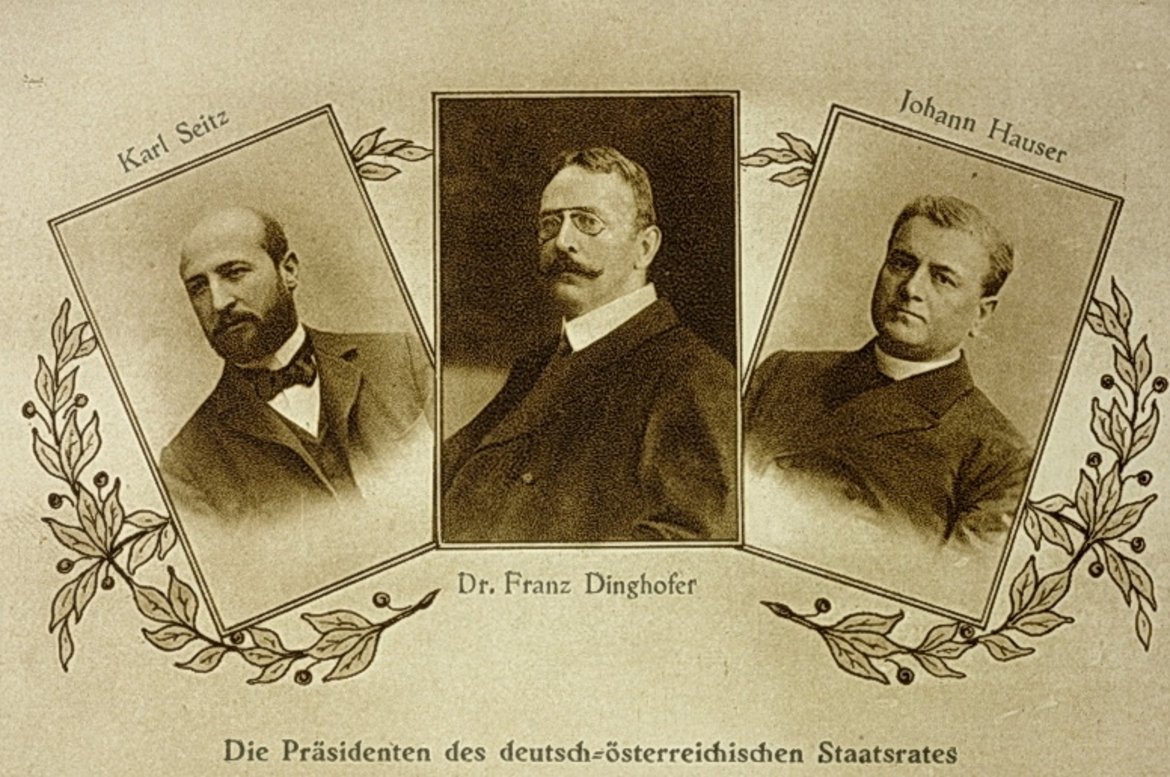

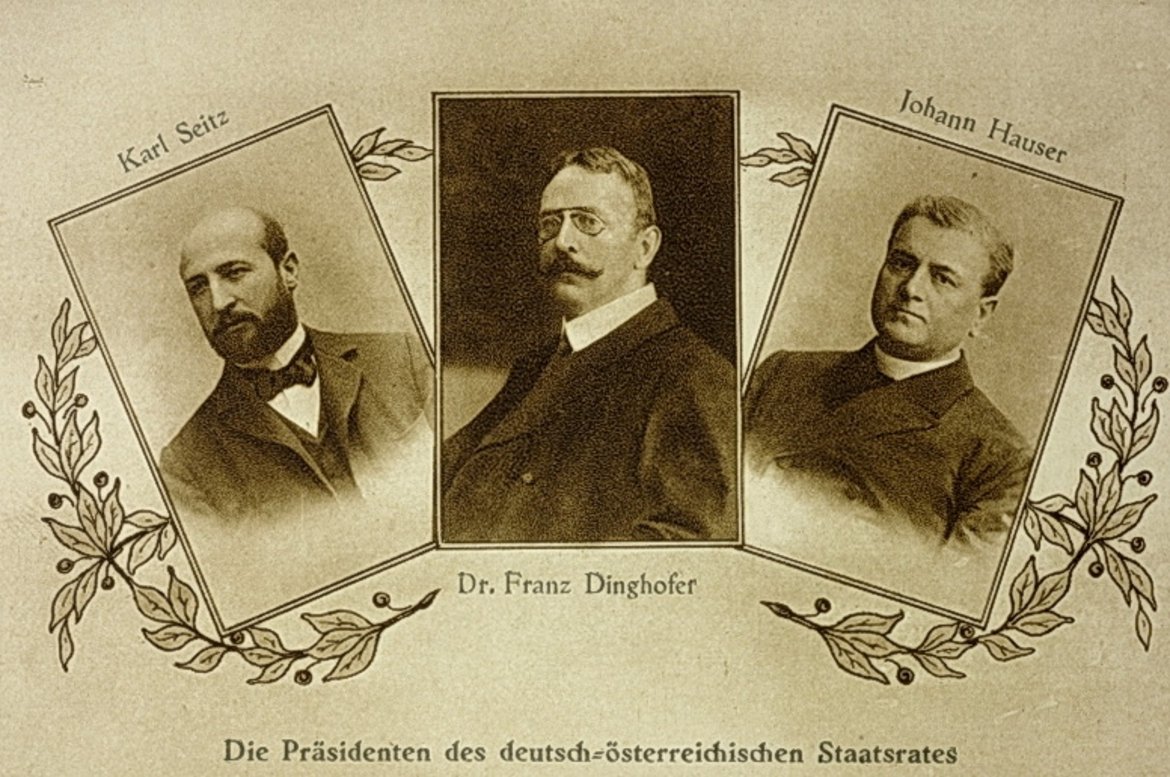

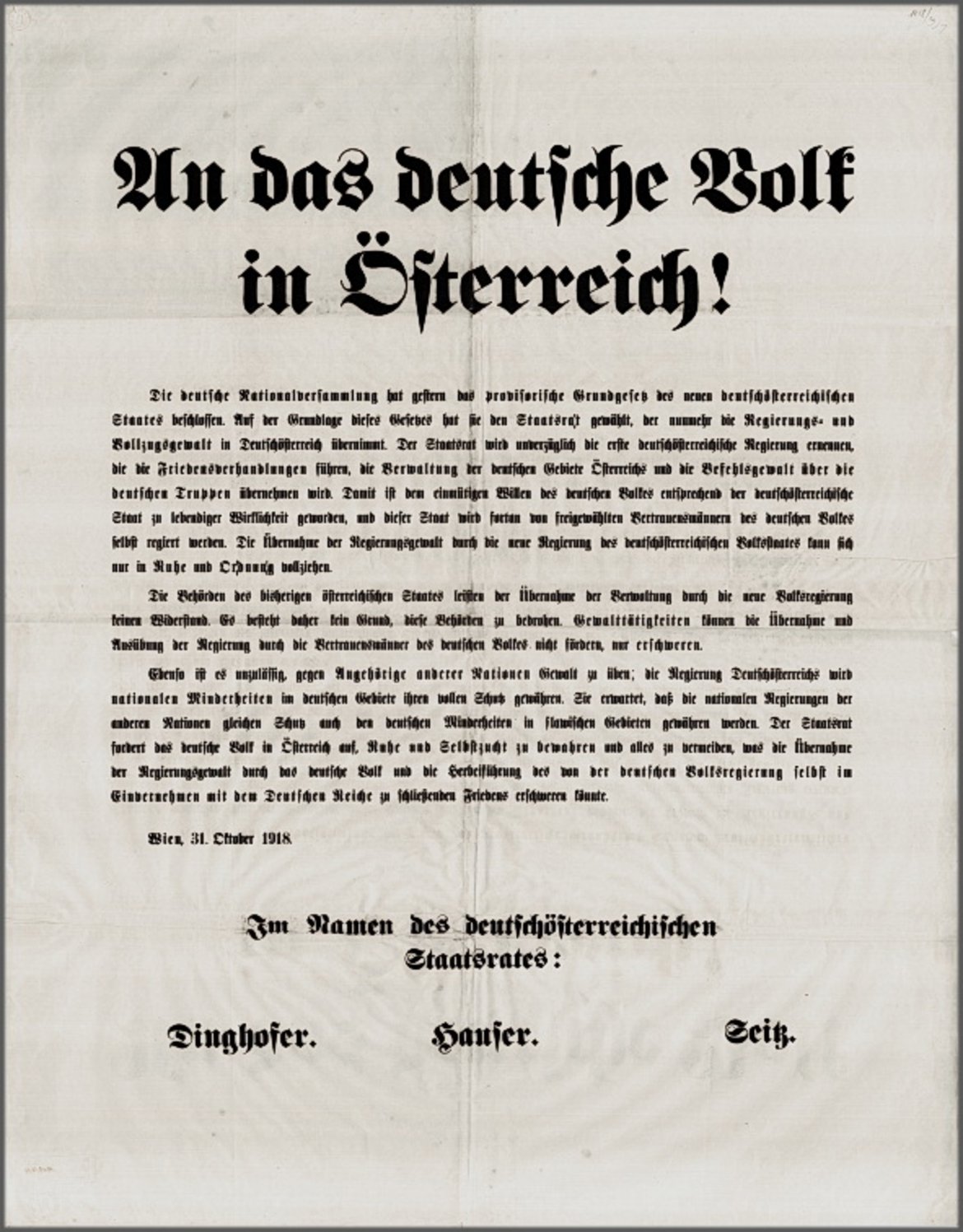

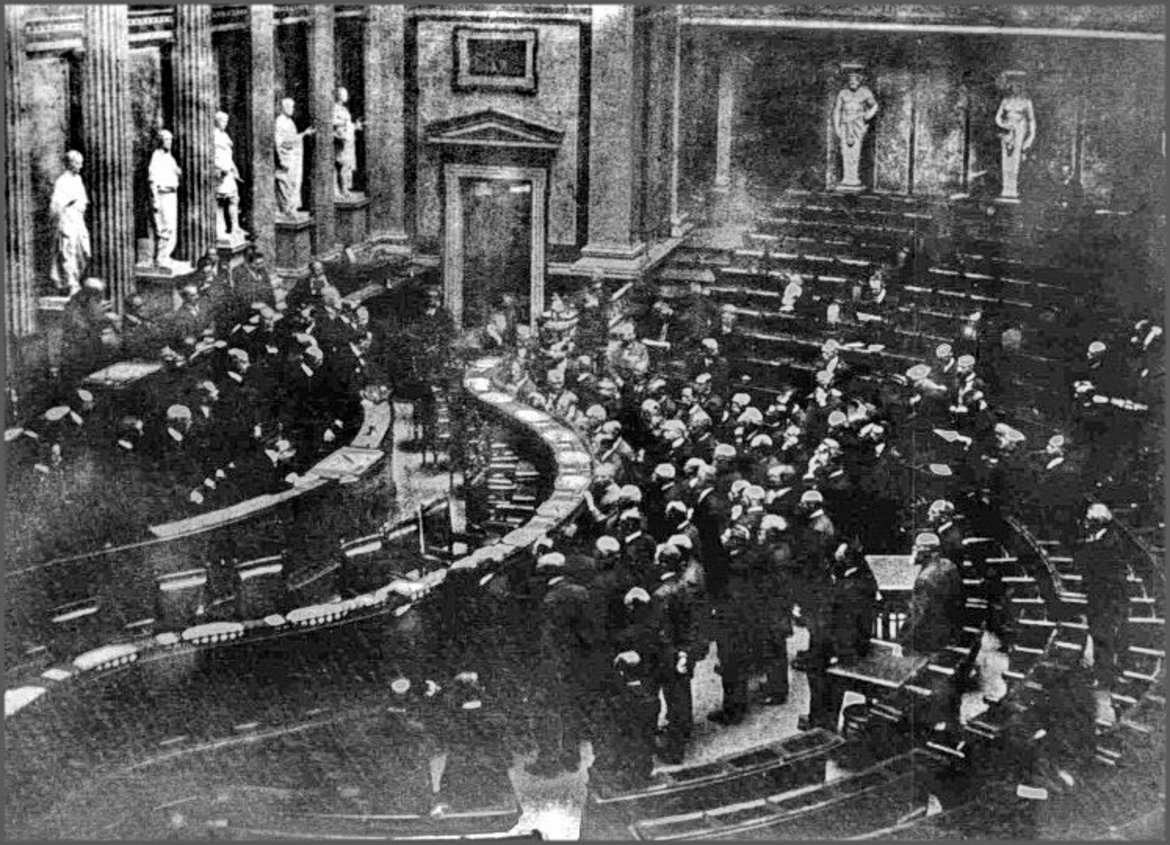

21. Oktober

"Provisorische Nationalversammlung Deutschösterreichs": die deutschsprachigen Abgeordneten des Reichsrates proklamieren die Bildung eines Staates, der alle deutschsprachigen Gebiete des alten Staates umfassen soll; Franz Dinghofer (Deutschnationaler) 1. Präsident, Jodok Fink (Christlichsozialer; bald abgelöst von Prälat Johann N. Hauser) 2. Präsident, Karl Seitz (Sozialdemokrat) 3. Präsident.

24. Oktober

Beginn einer großen italienischen Offensive; Julius Graf Andrássy der Jüngere wird letzter k. u. k. Außenminister.

26. Oktober

Lösung des Bündnisses Österreich-Ungarns mit dem Deutschen Reich durch ein Telegramm Kaiser Karls.

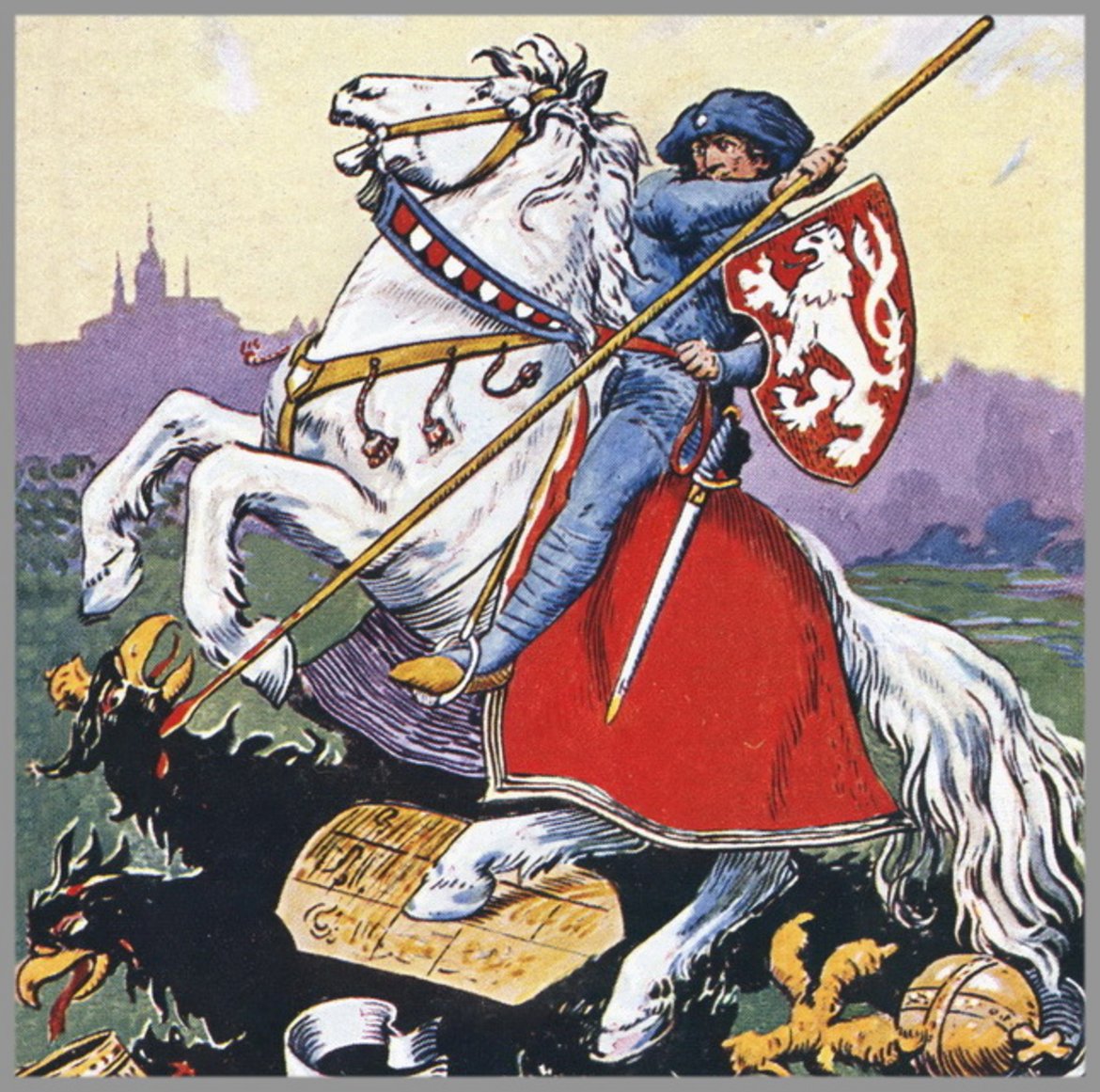

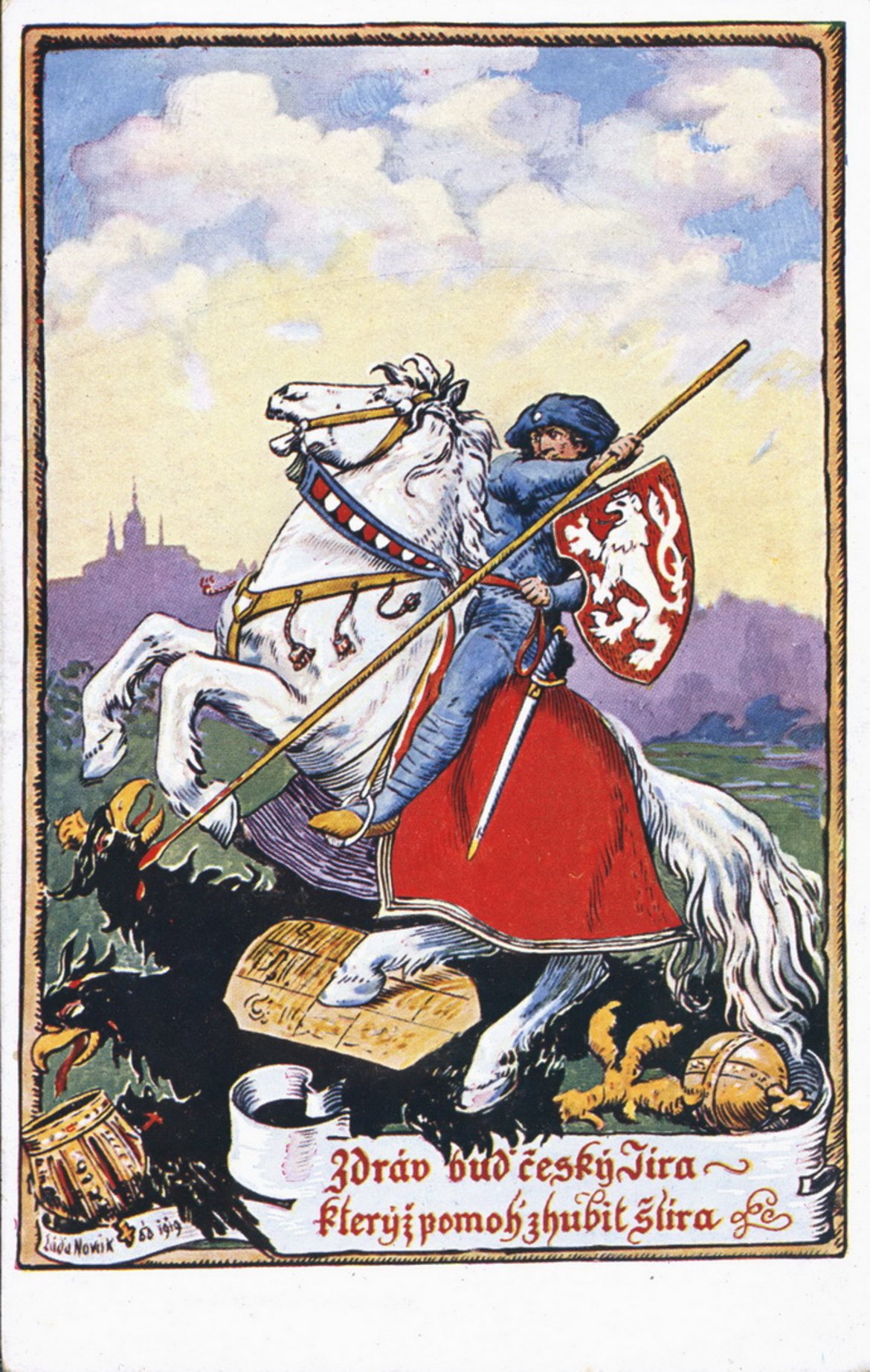

28. Oktober

Ausrufung des tschechoslowakischen Staates in Prag.

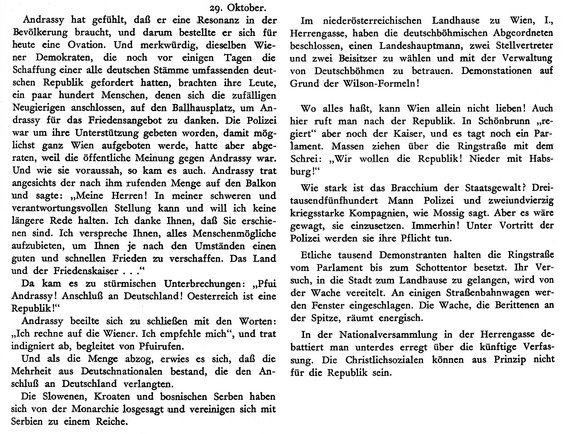

29. Oktober

Abberufung der ungarischen Soldaten; Beginn der Auflösung der k. u. k. Armee.

29. Oktober

Der kroatische Landtag (Sabor) in Agram (Zagreb) erklärt die Vereinigung mit dem Staat der Slowenen, Kroaten und Serben und die Lösungen aller Bindungen an Ungarn und Österreich.

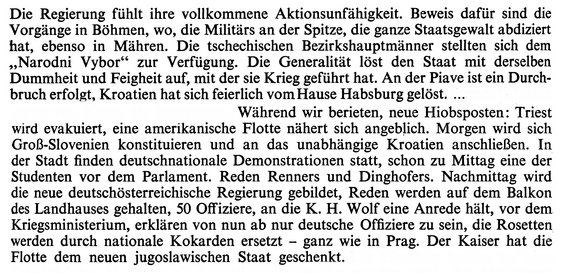

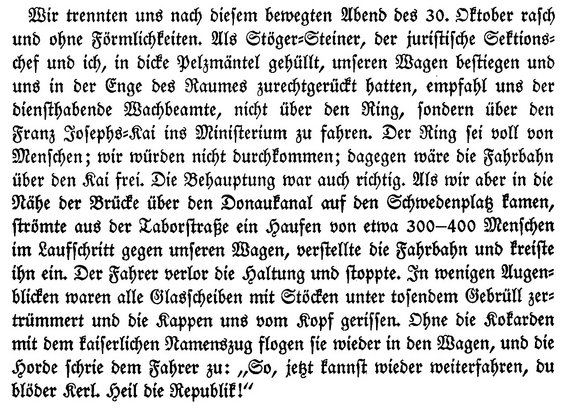

30. Oktober

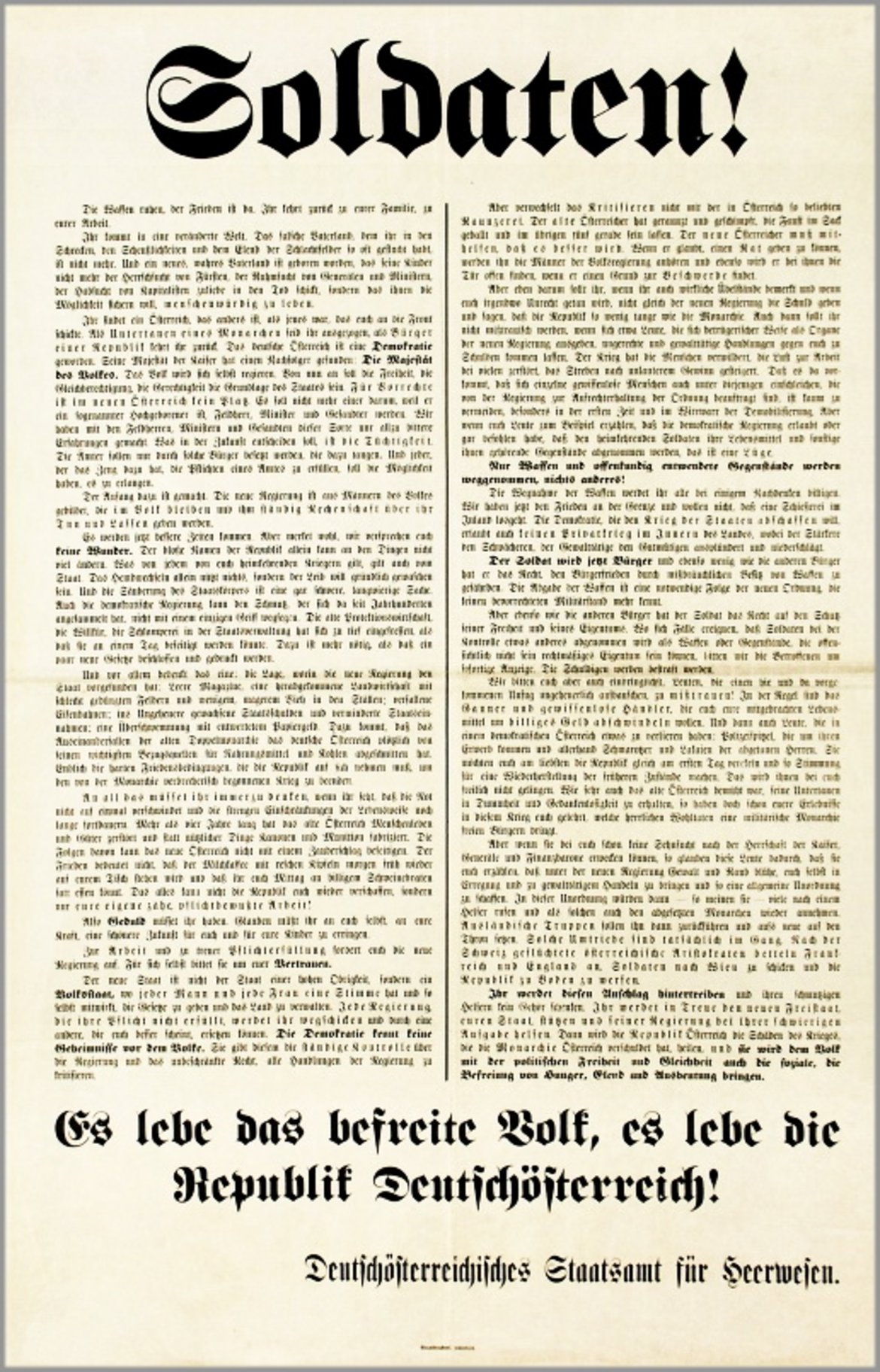

Errichtung des Staates "Deutschösterreich" durch die provisorische Nationalversammlung, die bis zu Neuwahlen die oberste Gewalt ausübt (Vollzugsgewalt durch den "Staatsrat", einen Ausschuss aus den drei Präsidenten und weiteren Abgeordneten), sich eine provisorische Verfassung gibt und in der Nacht von 30. zum 31. Oktober eine erste Regierung unter Staatskanzler Karl Renner einsetzt.

31. Oktober

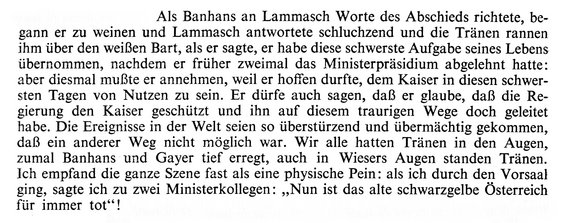

Der kaiserliche Ministerpräsident Lammasch übergibt die Regierungsgewalt an die Regierung Renner; Übergabe der k.u.k. Flotte an den südslawischen Nationalrat.

In Ungarn wird Graf Michael Karolyi Ministerpräsident; Bindung an die Dynastie der Habsburger und an Österreich gelöst; (Ausrufung der Republik: 16. November).

Machtübernahme in Krakau und Lemberg durch polnische bzw. ukrainische nationale Exponenten.

Bildung eines rumänischen Nationalrates, der folgenden Tags die Vereinigung mit Rumänien beschließt.

2./3. November

Serbische Truppen in Laibach und der Südsteiermark, slowenische Truppen in Südkärnten, italienische in Triest und Trient; Rücktritt von k. u.k. Außenminister Andrássy.

1. November

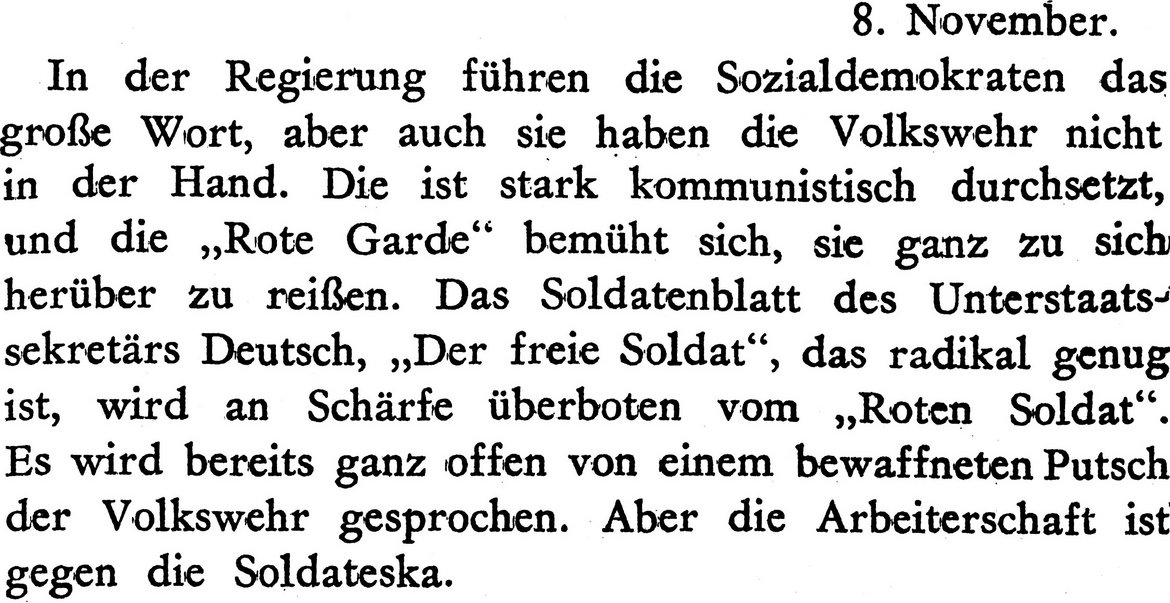

Staatsrat Deutschösterreichs beschließt Gründung einer "Volkswehr", Werbungen ab dem 3. November;

Gründung der radikalen "Roten Garde" in Wien

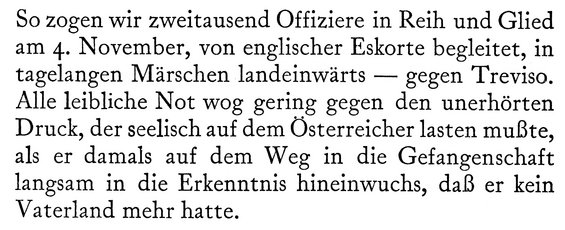

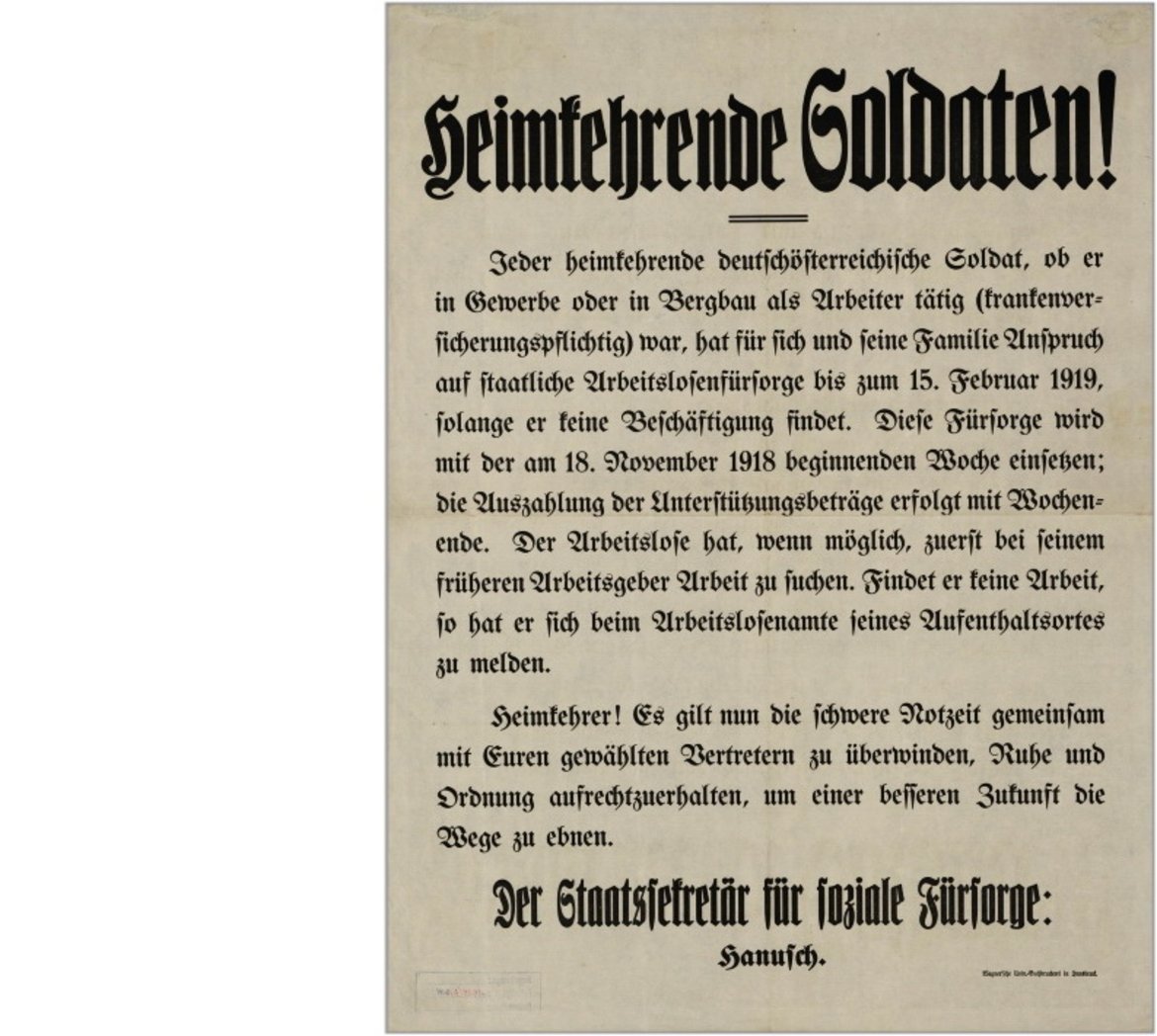

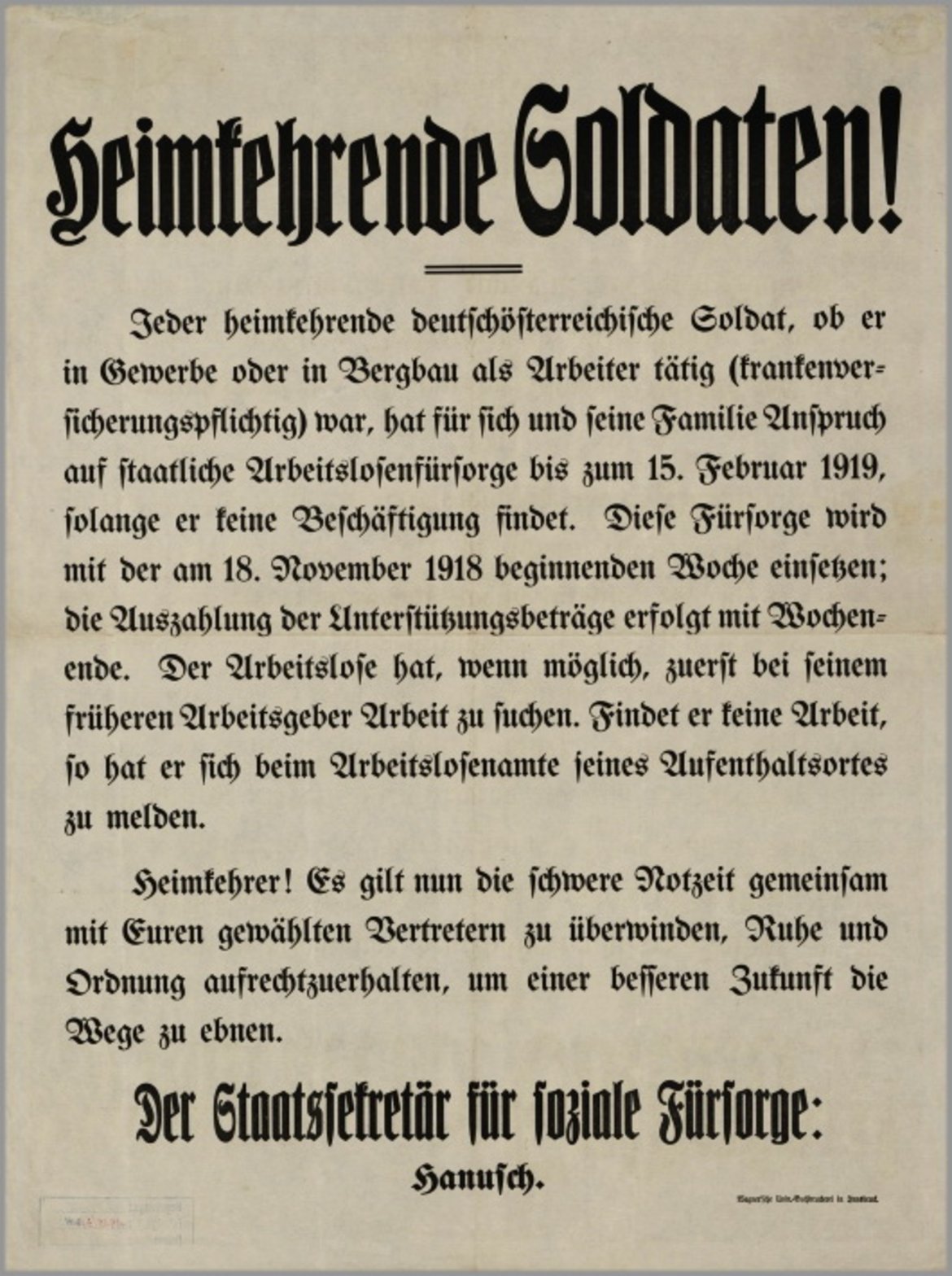

3. November

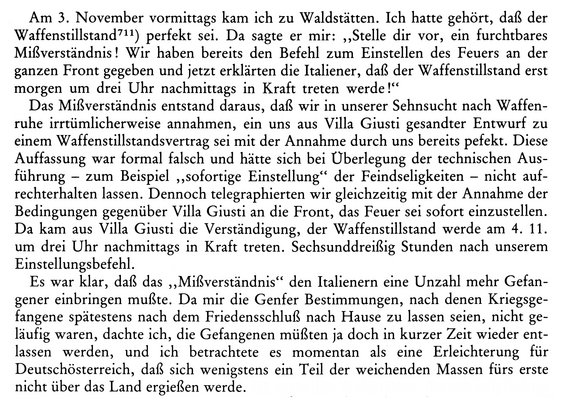

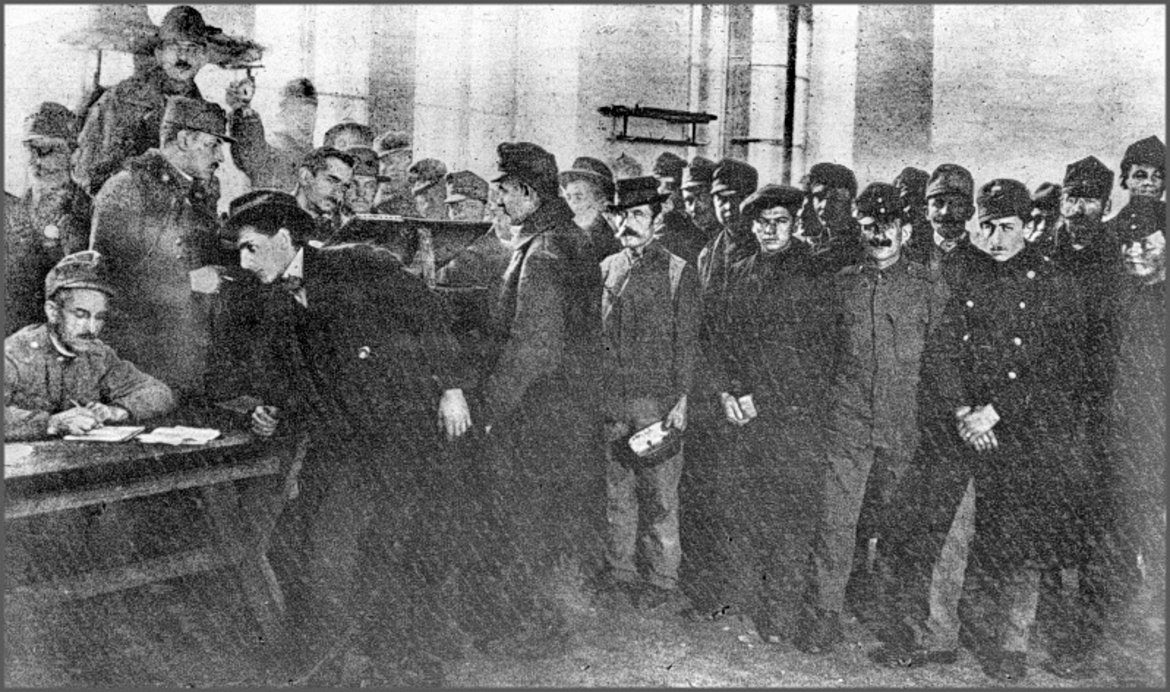

Besiegelung der Niederlage – Waffenstillstand zwischen Österreich-Ungarn und den Alliierten (in der Villa Giusti bei Padua); durch Missinterpretation der Bedingungen ordnet das k. u. k. AOK (Armeeoberkommando) die Einstellung der Feindseligkeiten 24 Stunden zu früh an; dadurch geraten rund 360 000 österreichisch-ungarische Soldaten in alliierte Kriegsgefangenschaft.

3. November

Gründung der Kommunistischen Partei Österreichs.

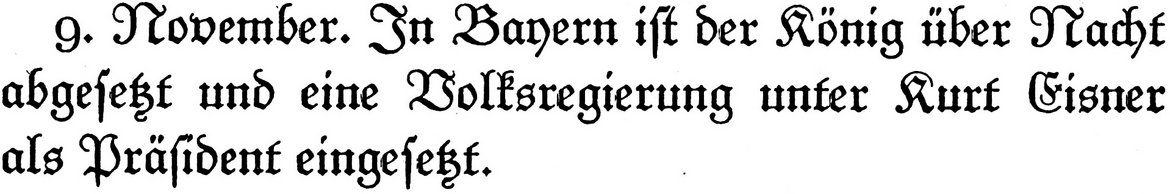

9. November

Abdankung Wilhelms II. als Kaiser; Ausrufung der Republik in Berlin.

11. November

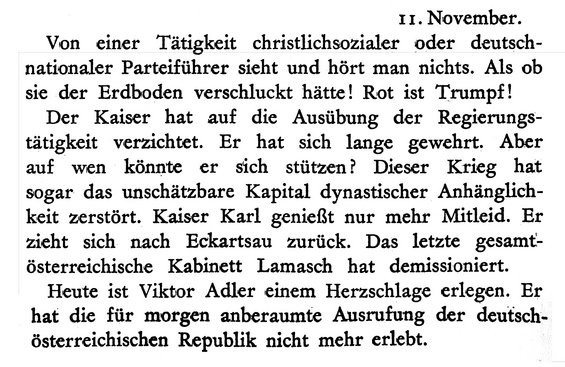

Kaiser Karl verzichtet auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften – de-facto-Abdankung; Rücktritt der Regierung Lammasch.

12. November

Ausrufung der Republik – die provisorische Nationalversammlung beschließt, dass Deutschösterreich eine demokratische Republik ist; dies wird von der Parlamentsrampe in Wien durch Präsident Dinghofer öffentlich bekanntgegeben (bei Fahnenhissung Herausreissen des weißen Streifens durch Rotgardisten; Tumult und Schießerei).

23. November

Italienische Truppen in Innsbruck (auf Basis der Waffenstillstandsbedingungen vom 3. November).

27. November

Frauenwahlrecht: Die provisorische Nationalversammlung beschließt eine neue Wahlordnung.

1. Dezember

Die südslawischen Gebiete schließen sich mit Serbien und Montenegro zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zusammen.

Anfang Dezember

Unruhe und Auseinandersetzungen in den Randgebieten der neuen Republik, besonders in südslawisch besetzten Teilen Südkärntens und der Südsteiermark (Beginn des bewaffneten Widerstands) sowie in Deutschwestungarn (dem späteren Burgenland).

Ende Dezember

Katastrophale Versorgungslage besonders für Lebensmittel und Brennstoffe, besonders in den Großstädten und vor allem Wien; Rückkehr der Frontsoldaten; hohe Arbeitslosigkeit.