Ernährungsgeschichte

u. a. am Beispiel der Wurstsemmel

Ernährungsgeschichte verweist als wichtiger Teil der Sozial- bzw. Alltagsgeschichte immer auch auf den jeweiligen politischen und wirtschaftshistorischen Kontext. So sind Ernährungsfragen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Österreich vor allem mit der Not der Kriegsjahre und den Begriffen Mangel und Hunger verbunden. Nach der Periode des Wiederaufbaus – im Versorgungsbereich eng verbunden mit dem sogenannten Marshallplan – treten ab den 1960er Jahren Probleme einer zunehmend an Überfluss leidenden Konsumgesellschaft in den Vordergrund. Der Hunger „verschwindet“ in andere Regionen der Welt.

Der Wandel der Ernährungsgewohnheiten wird besonders auch durch den Vergleich von Rezepten in Kochbüchern sichtbar.

Am ausführlich behandelten Beispiel der Wurstsemmel verweist die Geschichte einer Speise schließlich auf die Frage, warum wir essen, was wir essen und damit auch auf den Zusammenhang von Essen und Identität.

Darum geht’s

Die Auseinandersetzung mit Themen und Quellen der Ernährungsgeschichte regt als „Blick über den Tellerrand“ einen etwas anderen Zugang zur (österreichischen) Geschichte an. Die Aufgaben sind als Auswahl gedacht und bieten sowohl ausgewählte Tonaufnahmen für kürzere Unterrichtssequenzen als auch Anregungen für vertiefende Arbeitsphasen wie Referate, Portfolios oder auch vorwissenschaftliche Arbeiten. Die Arbeitsaufträge haben in erster Linie den Geschichtsunterricht im Fokus. Sie eignen sich aber auch für ein fächerübergreifendes Vorgehen, etwa für die Fächer Geografie, Deutsch (z. B. Schreibaufträge: Erörterung/Problemarbeit, Redeanalyse, Stellungnahmen, Leser/innenbrief, offener Brief, Tagebucheintrag, Kommentar, Zusammenfassung), Ethik, Philosophie und Biologie.

1. Österreich auf dem Weg vom Hunger zum Überfluss

Was die Menschen essen bzw. trinken und welche Themen bei der Ernährung im Vordergrund stehen, ist immer auch Ausdruck politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse und damit gesamtgesellschaftlicher Befindlichkeiten. So war in Österreich die Ernährungssituation in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts – nicht zuletzt infolge der beiden Weltkriege – für den Großteil der österreichischen Bevölkerung von Mangel, Hunger und nicht selten der Angst vor dem Verhungern geprägt.

Besonders hart traf die Lebensmittelnot der Kriegs- und Nachkriegsjahre die Menschen in den Städten, die weitgehend auf die öffentlichen Versorgungsmaßnahmen angewiesen waren. In der Regel reichten die durch die staatlichen Stellen zur Verfügung gestellten Lebensmittel kaum zum Überleben. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges erhielten die sogenannten Nichtselbstversorger/innen nur mehr 830 Kalorien pro Kopf. Mangelerkrankungen wie Rachitis gehörten bald zum Alltag. Besonders betroffen waren die Kinder. Das Jugendamt der Stadt Wien stellte 1918 in einer Untersuchung fest, dass von 50.844 untersuchten Schulkindern 91 % aufgrund von Unterernährung „mehr oder weniger stark beschädigt“ seien. (vgl. Pirquet, Volksgesundheit im Kriege, Wien 1926)

Doch nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Regionen der ehemaligen Habsburgermonarchie schlug der Hunger mit aller Härte zu. So berichtete die Tageszeitung „Der Abend“ im Jahr 1919 über das „verhungerte Deutschböhmen“:

„In den Schulen sitzen Kinder, die sich vor Schwäche kaum mehr erheben können. Fast in jeder Bank ist ein Fall von Hungerödem vorhanden, daneben Skrophulose, Rhachitis- und Tuberkulosefälle, Krankheiten, die infolge der Unterernährung in erschreckender Zunahme begriffen sind. In jeder Klasse zeigen die Lehrer eine Menge Entschuldigungszettel der Eltern vor, auf denen immer wieder geschrieben steht: Mein Kind kann nicht zur Schule kommen, weil wir nichts zu essen haben. Es gibt Schulkinder, die infolge rhachitischer Beinverkrümmungen die Schule überhaupt nicht besuchen können […]. Die Stadt Asch zählt allein 200 rhachitische Kinder.“

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war die Nahrungsmittelversorgung in Österreich katastrophal. Einmal mehr waren die staatlichen Stellen in erster Linie mit der Verwaltung des Mangels beschäftigt. Der Historiker Gerhard Jagschitz skizziert die Situation in der unmittelbaren Nachkriegszeit folgendermaßen:

Im ländlichen Gebiet konnten sich die Menschen durch eigenen Anbau und Viehhaltung in der Regel besser versorgen. Einfache Speisen und Kargheit bestimmten aber auch hier den Ess-Alltag der meisten Menschen. So berichtet die Innviertlerin Berta Duft von ihrer Kindheit in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg:

Nur langsam konnte die Lebensmittelversorgung verbessert und stabilisiert werden.

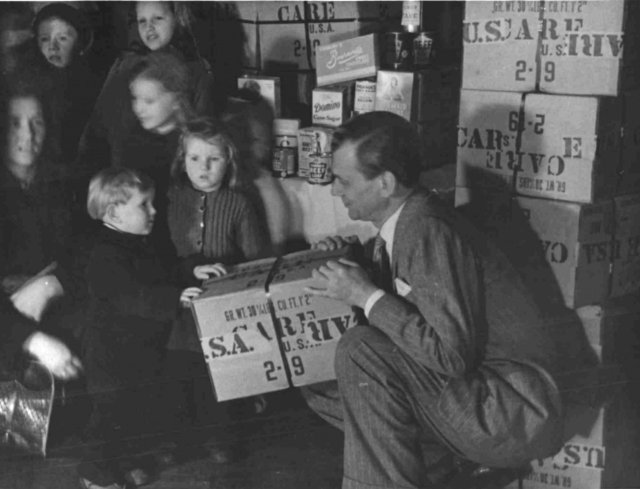

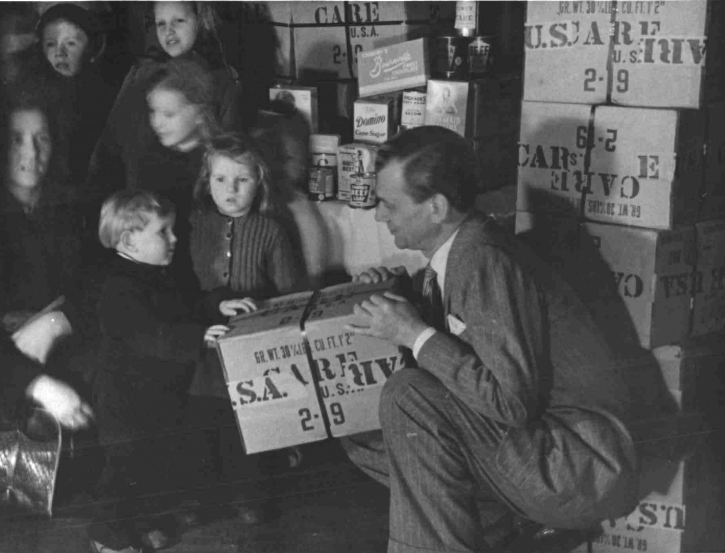

Zur Verbesserung der Lage trug wesentlich die von Minister Sagmeister auch im Audiobeitrag angesprochene ausländische Lebensmittelhilfe im Rahmen des „European Recovery Programs“ (ERP) – besser bekannt unter der nach dem amerikanischen Außenminister George C. Marshall benannten Bezeichnung „Marshallplan“ – bei, in dessen Zuge die USA im Zeitraum von 1948 bis 1952 rund 13 Milliarden Dollar in die europäische Wirtschaft investierten.

Film des Österreichischen Produktivitätszentrums (ca. 1952)

Film des Österreichischen Produktivitätszentrums (ca. 1952)

Gemeinsam mit der finanziellen und materiellen Unterstützung wurde den Europäerinnen und Europäern auch der „Geist des Wiederaufbaus“ und damit auch „amerikanisches Lebensgefühl“ vermittelt.

Neben der wirtschaftlichen und politischen Stabilisierung sollte durch den Marshallplan auch ein Markt für die amerikanische Überproduktion geschaffen und nicht zuletzt der amerikanische Einfluss auf dem europäischen Kontinent ausgebaut und gefestigt werden. Die russische Regierung wies den Plan entsprechend zurück. Österreich jedoch, das zu dieser Zeit nach wie vor auch russische Besatzungszone war, nahm am ERP teil. Der beginnende „Kalte Krieg“ wurde bald auch im österreichischen Alltag spürbar. Das Einkaufen von Lebensmitteln im „falschen“ Geschäft – etwa einem sowjetisch verwalteten USIA-Betrieb – konnte zur heiklen politischen Angelegenheit werden.

Im Laufe der 1950er Jahre traten Mangel und Hunger als Sorgen der täglichen Ernährung zunehmend in den Hintergrund. Ernährungsfragen wurden nun immer mehr mit Problemen des Überflusses verknüpft. So wies etwa der Politiker Andreas Korp, in der Regierung Renner Staatssekretär für Volksernährung, 1950 in einer Ansprache an die österreichischen Frauen auf die veränderte Einstellung bezüglich der Kalorienfrage hin. Während 1945 der Großteil der Bevölkerung von virulenter Sorge um genug Kalorien beherrscht worden sei, würden nun, fünf Jahre später, nur mehr jene auf Kalorien achten, „die schlanker werden möchten“.

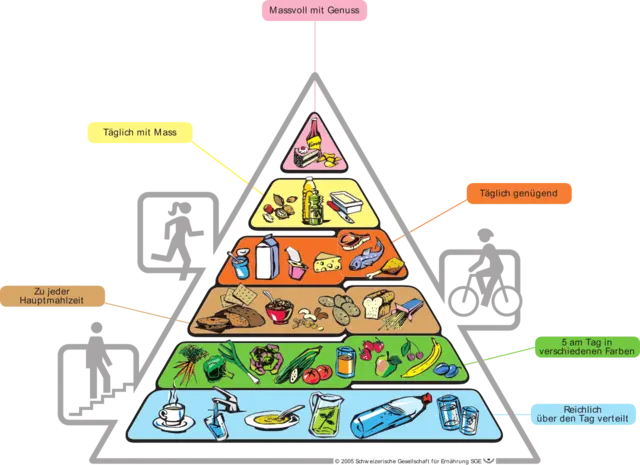

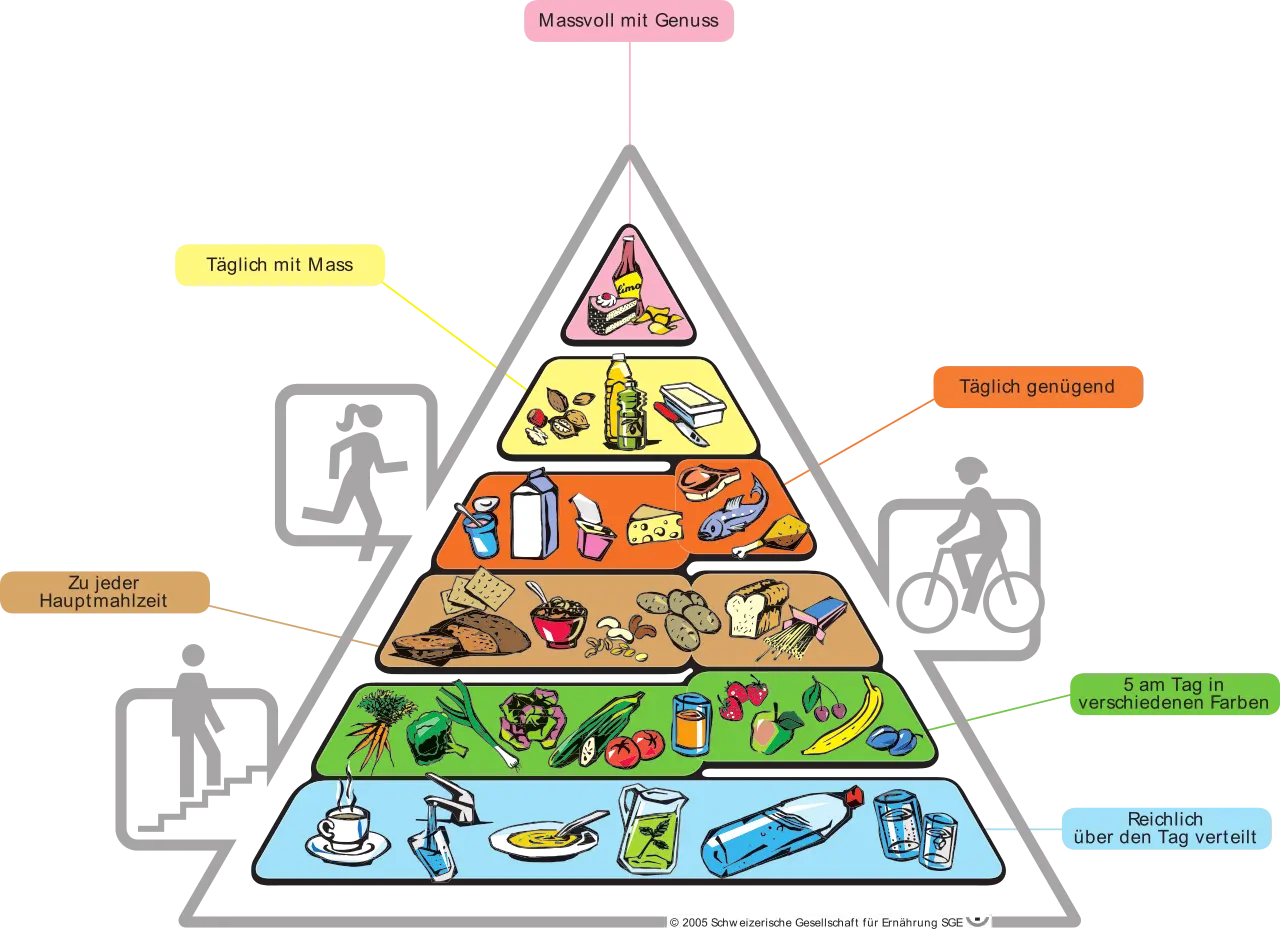

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückten denn auch in Österreich Fragen der Überernährung bzw. der „gesunden Ernährung“ in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die Erinnerungen an den Hunger wirkten zwar noch lange nach, wurden aber allmählich von der Erkenntnis, dass „rund“ durchaus auch „ungesund“ sein kann, überlagert.

Weitere Töne zu Österreich auf dem Weg vom Hunger zum Überfluss

2. Hunger und Überfluss

Während im heutigen Europa das Thema „Ernährung“ vor allem mit Überfluss und damit einhergehender Überernährung verbunden wird und oft genug die Sorge des Zuviels den Blick auf den täglichen Speiseplan bestimmt, gibt es noch immer viele Regionen in der Welt, wo die Menschen täglich gegen den Hunger und oft genug gegen das Verhungern ankämpfen. Besonders betroffen ist immer wieder der afrikanische Kontinent. Als wesentliche Gründe dafür gelten Klimaschwankungen, Kriege, Korruption und nicht zuletzt Impulse einer internationalen Handelspolitik, die eine intensive, exportorientierte Landwirtschaft zur Folge hat. Nur langsam werden sich die Staaten Europas und Nordamerikas ihrer Verantwortung bewusst. Dazu zwei Berichte zur Hungerkatastrophe in der Sahelzone im Jahr 1980:

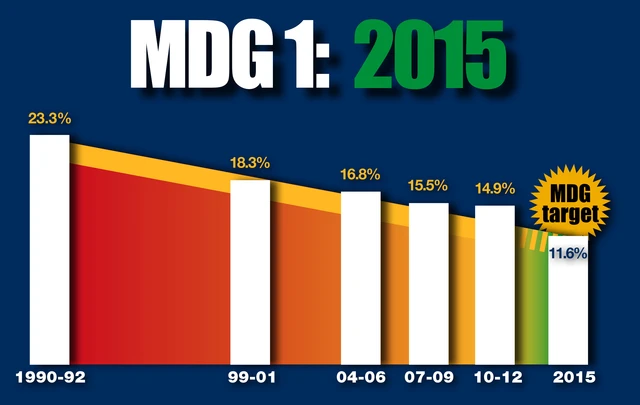

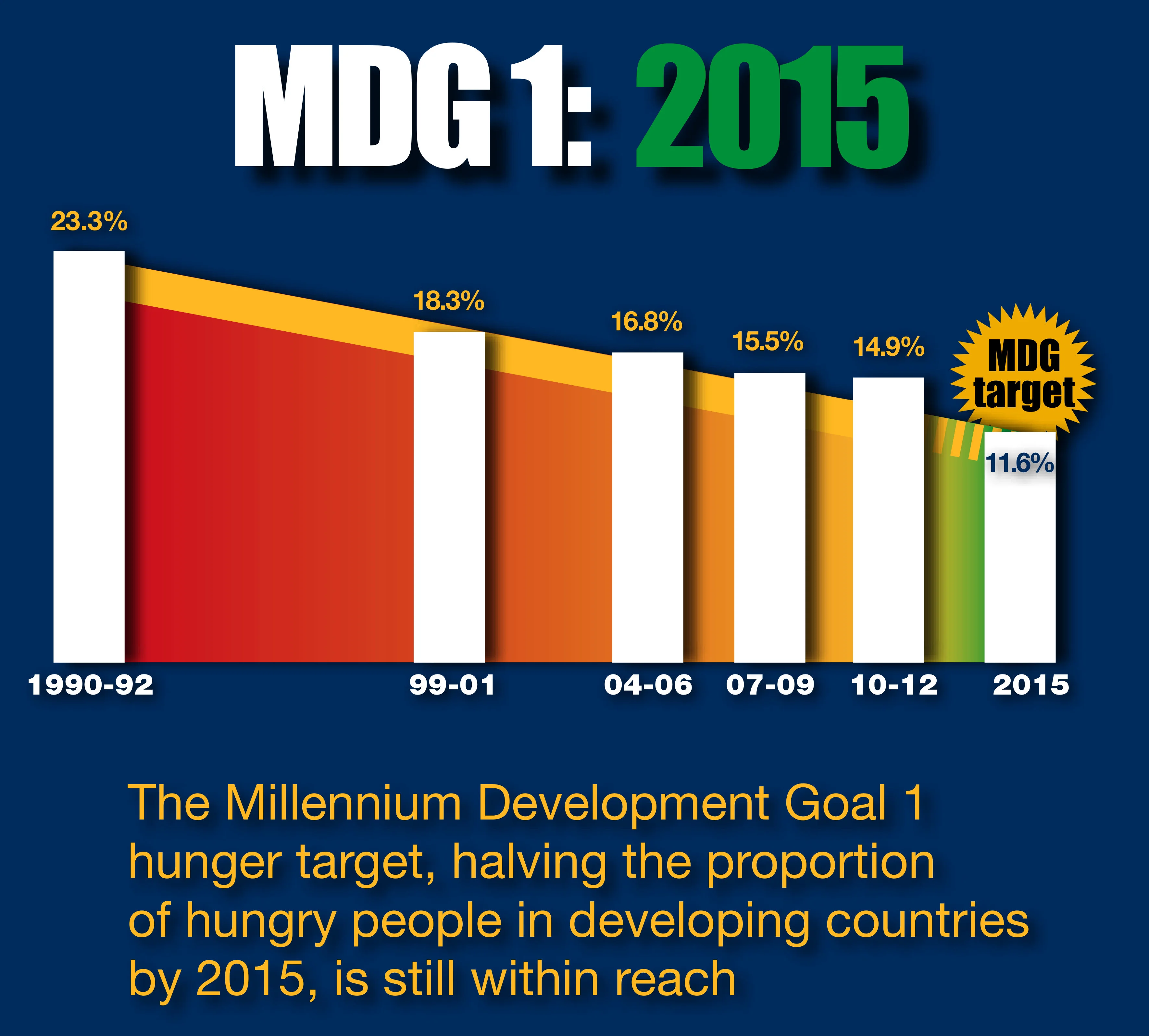

Beim Welternährungsgipfel in Rom 1996 wurde eine Deklaration zur Sicherstellung der Welternährung und zur Verringerung von Armut sowie ein entsprechender Aktionsplan beschlossen. Dieser sah bis 2015 unter anderem die Reduktion des Welthungers um die Hälfte vor. Auf der Internetseite der UN ist dazu 2013 zu lesen:

“With two years left until the deadline, several important targets of the Millennium Development Goals have or will be met by 2015 in some regions and sub-regions, but progress in many areas is far from sufficient.”

Hunger und Armut betreffen freilich nicht nur die sogenannte Dritte Welt. Auch in Europa und Nordamerika werden mitten im überbordenden Konsumangebot Mangel und Not wieder zu alltäglichen Problemen einer immer größer werdenden Anzahl von Menschen.

Weitere Töne zu Hunger und Überfluss

3. Es geht nicht nur um Kalorien

Neben nährwertbezogenen Aspekten im Kontext von Unter- oder Überernährung ist die Ernährung – was und wie wir warum essen – auch stark mit persönlichen Geschichten verknüpft. Geschmack prägt sich, wie der Künstler Peter Kubelka sagt, immer aus der Lebenspraxis. Auf die Frage, wie Heimat schmecke, gibt es daher unendlich viele Antworten. Jede/r von uns hat eine eigene kulinarische Heimat, deren Wiederfinden oder Wiedererschaffen in der Fremde für jene, die ihre Heimat verloren haben, oft eine ganz besondere, identitätsstiftende Bedeutung zukommt.

So können das Wiener Schnitzel und die Palatschinke zu Symbolen für die verlorene Heimat werden.

Die identitätsstiftende Bedeutung von Ernährung wurde in Österreich nicht zuletzt im Zuge des EU-Beitritts deutlich, als die Sorge vor dem Verschwinden österreichischer Bezeichnungen zu heftigen Diskussionen führte. Schließlich wurde mit dem Protokoll 10 der Beitrittsakte von 1994 eine Liste von 23 geschützten Begriffen beigelegt, um deren Verschwinden durch die Übernahme bundesdeutscher Ausdrücke zu verhindern. Diese Aufzählung umfasst ausschließlich kulinarische Begriffe und reicht von „Beiried“ über „Grammeln“ und „Powidl“ bis hin zu „Vogerlsalat“ und „Weichseln“. Die „Wurstsemmel“ findet sich zwar nicht auf dieser Liste, ihre Bedeutung als klassisches österreichisches Fastfood steht freilich außer Diskussion. Über ihre „richtige“ Zusammensetzung lässt sich ebenso diskutieren wie auch in Erinnerungen im Zusammenhang mit dem Verspeisen von Wurstsemmeln schwelgen. Vorlieben und Abneigungen sind eben immer auch eine Frage des „acquired taste“. Das Reden über das Essen und bestimmte Esserfahrungen bietet als Oral History einen Zugang zu ganz persönlichen (Lebens-)Geschichten und ermöglicht gleichzeitig aus dem kulinarischen Mikrokosmos heraus einen etwas anderen Blick auf die Wirtschafts-, die Alltags- und die politische Geschichte.

Hörbilder – Eine Sendung der Feature-Redaktion, 1995 (vgl. Arbeitsblatt 3)

Bericht vom Gasthaus „Zur blauen Donau“

Weiteres Dokument zur Ernährungsgeschichte (Video)

4. Österreich auf dem Weg vom Hunger zum Überfluss (Arbeitsanregungen)

Armut und Hunger in den 1920er und 1930er Jahren

Nicht nur die beiden Weltkriege, auch die Wirtschaftskrisen der 1920er Jahre und die damit einhergehende hohe Arbeitslosigkeit stürzten viele Österreicher/innen in Not und Elend. Armut und Hunger waren dementsprechend auch in der politischen Agitation wichtige Themen.

4.1) Hören Sie sich die folgenden Ausschnitte an, die aus 1930 gehaltenen politischen Reden stammen:

Zwei Politiker sprechen

Bearbeiten Sie nun die folgenden Aufgaben:

- Recherchieren Sie zu Paul Richter und Pius Schneeberger und gestalten Sie kurze Portraits.

- Welches Bild zeichnen Richter und Schneeberger vom Leben der Menschen in Österreich im Jahr 1930? Welche Gründe für die Not der Menschen werden angeführt? Stellen Sie diese Aussagen in einen politischen Kontext.

- Analysieren Sie die Reden hinsichtlich Methoden der Propaganda und eingesetzter sprachlicher Mittel.

- Richter spricht mehrere Male von „Arbeit und Brot“. Dieser Slogan tauchte in der Propaganda jener Zeit immer wieder auf. Recherchieren Sie die Verbreitung und die politische Bedeutung dieses Slogans.

- Brot dient im Lauf der Geschichte nicht zuletzt auch als politisches Symbol. Da ist von „pane et circensis“ („Brot und Spiele“) die Rede, von „Kuchen statt Brot“, von „Brot und Rosen“ oder eben „Arbeit und Brot“. Stellen Sie die genannten Beispiele in einen historischen Kontext und versuchen Sie, weitere Beispiele zu finden.

- Die angesprochene Wirtschaftskrise war ein globales Problem. Recherchieren Sie Gründe und Folgen der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre in unterschiedlichen Regionen der Welt und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse.

Nach dem Zweiten Weltkrieg – Rationierung und Marshallplan

4.2) Hören Sie sich an, was der Historiker Gerhard Jagschitz über die Rationierung in der Nachkriegszeit in Österreich berichtet:

Recherchieren und erklären Sie die Begriffe „Rationierung“, „Schwarzproduktion“, „Schwarzhandel“, „Alliierte“, „Schleichhandel“ und „Hamstern“.

Ein Kommentar wie er in der Ausstellung www.staatsvertrag.at immer wieder zu finden ist.

Sehen Sie sich den Bericht des ÖPZ über den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas an:

Was ist die Botschaft dieses Beitrages? Wie wird diese Botschaft im Beitrag vermittelt? Analysieren Sie Sprache und Darstellungsweise.

Film des ÖPZ aus dem Jahr 1952

4.3) Nach dem Zweiten Weltkrieg trug das unter dem Namen „Marshallplan“ bekannte Wirtschaftswiederaufbauprogramm wesentlich zur Verbesserung auch der Ernährungssituation der Menschen bei. Sehen Sie sich den folgenden Film des Österreichischen Produktivitätszentrums an:

Bearbeiten Sie nun die folgenden Aufgaben:

- Fassen Sie die wichtigsten Informationen des Beitrages zusammen und vertiefen Sie diese durch eigene Recherche.

- Stellen Sie Vermutungen über die Gründe an, die den damaligen sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow dazu veranlassten, die Gespräche zum Marshallplan vorzeitig zu verlassen.

- Prüfen Sie Aussagen und Darstellung des Anfang der 1950er Jahre produzierten Films kritisch unter dem Fokus der politischen Verhältnisse des „Kalten Krieges“. Informieren Sie sich in diesem Kontext auch über das ÖPZ (Österreichisches Produktivitätszentrum).

Film des ÖPZ aus dem Jahr 1952

4.4) Hören Sie sich in der folgenden Ausgabe der Sendereihe „Patina – Kostbares und Kurioses aus dem Archiv“ an, was der damalige Staatssekretär für Volksernährung Andreas Korp 1950 den Frauen in Österreich zu sagen hat.

Beantworten Sie nun die folgenden Fragen bzw. bearbeiten Sie die Aufgaben:

- Welche Themen werden von Andreas Korp angesprochen?

- Welche Veränderungen der Ernährung erwähnt Andres Korp?

- An wen wendet sich der damalige Staatssekretär für Volksernährung in erster Linie und warum?

- Welche Botschaften werden vermittelt? Wie werden Sprache und Stimme eingesetzt?

- Korp spricht vom neuerlichen „Fieberzustand“ der Welt. Welche Ereignisse bestimmen das Jahr 1950?

- Recherchieren Sie zur Biografie von Andreas Korp als Beispiel einer Politikerbiografie des 20. Jahrhunderts. Vergleichen Sie dabei auch die Darstellung in unterschiedlichen Quellen (siehe Links, aber recherchieren Sie auch in gedruckter Literatur). Was wird gesagt, was wird ausgespart? Warum?

Wohlstands bzw. Überflussgesellschaft

4.5) Hören Sie sich folgende Aufzeichnung der Anrufsendung „Von Tag zu Tag“ an:

Beantworten Sie nun die folgenden Fragen:

- Worum geht es allgemein in den Beitrag?

- Wer kommt zu Wort?

- Wer wird in erster Linie angesprochen? Warum?

- Welche Probleme werden speziell thematisiert?

- Wie beurteilen Sie Tonfall und Ausdrucksweise von Moderatorin und Experten?

- Was sind wesentliche Eckpunkte der vorgestellten „Ernährungsfibel“?

- Wer gibt die Fibel heraus? Wo ist sie zu beziehen?

- Welche Institution steht hinter der Herausgabe der Fibel?

- Welche Ursachen werden für Übergewicht bei Kindern genannt?

- Welche Folgen von Übergewicht bei Kindern werden genannt?

- Welchen Appell richtet der Experte an die Hörer/innen?

- Welche geschlechtsbezogenen Unterschiede werden vom Experten im Lauf des Beitrages genannt? Wie beurteilen Sie diese Einschätzung? Was halten Sie von den genannten Beispielen?

- Wer ist aus Sicht des Experten für das Übergewicht der Kinder vor allem verantwortlich zu machen? Was halten Sie davon?

- Welche Tipps gibt der Experte, um dem Übergewicht entgegenzuwirken?

- Was hält der Experte von Süßigkeiten?

- Welche gesunde Ernährung schlägt der Experte vor?

- Was sind die Anliegen der Anrufer/innen? Wie antwortet der Experte?

Fassen Sie Ihre Eindrücke und eigenen Überlegungen dazu in einem Text zusammen. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

4.6) Mittlerweile sind Ernährungsfragen in Österreich stark mit den Problemen einer „Überflussgesellschaft“ verknüpft.

- Erklären Sie den Begriff „Überflussgesellschaft“ und überlegen Sie, welche Ernährungsprobleme im Vordergrund stehen könnten. Woran liegt das? Wer profitiert davon? Welche Gruppen der Bevölkerung sind in welcher Weise davon betroffen?

- Sehen Sie sich dazu den Ernährungsbericht für Österreich aus dem Jahr 2012 an und fassen Sie daraus einige Ihnen wesentlich erscheinende Ergebnisse in schriftlicher Form zusammen und ergänzen Sie diese durch eigene Überlegungen und Interpretation. Welche Trends sind erkennbar? Welche Ursachen werden genannt?

4.7) Hören Sie sich an, wie sich österreichische Schüler/innen im Jahr 1992 ernährten.

- Machen Sie eine Umfrage in Ihrem Freundeskreis zum Thema Ernährung. Was wird vorwiegend gegessen? Warum? Ist Ernährung ein Thema? Gibt es Probleme? Wenn ja, welche? etc.

- Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Umfrage in übersichtlicher Form.

Variante:

- Befragen Sie Ihre Eltern und Großeltern oder andere Personen aus diesen Generationen nach ihren Ernährungsgewohnheiten in ihrer Kindheit.

- Vergleichen Sie diese Erinnerungen mit Ihren eigenen Ess- und Trinkgewohnheiten. Wo finden Sie Parallelen? Was hat sich geändert?

- Erfragen Sie und recherchieren Sie auch den ökonomischen Kontext, in dem die jeweiligen Ernährungserfahrungen gemacht wurden (Kontext des Wohlstands, des Mangels, etc.).

- Fassen Sie die Ergebnisse zusammen, in Form eines persönlichen Berichts, einer sachlichen Zusammenfassung, einer Präsentation etc.

Bericht im Mittagsjournal vom 19. August 1992

5. Hunger und Überfluss (Arbeitsanregungen)

Armut und Hunger in den 1920er und 1930er Jahren

5.1) Hören Sie sich die folgenden Berichte aus dem Jahr 1980 an und bearbeiten Sie die Aufgaben.

Bericht im Mittagsjournal vom 2. Juli 1980

Bericht im Mittagsjournal vom 25. Juni 1980

- Fassen Sie die wichtigsten Aussagen aus den Beiträgen zusammen.

- Welche Gründe für den Hunger werden jeweils genannt?

- Welche Aspekte werden angesprochen?

- Was ist die FAO? Recherchieren Sie deren Geschichte und heutige Bedeutung.

- Inwiefern sind Industrieländer schuld am Hunger in Afrika?

- Welche Bedeutung wird im zweiten Bericht den regionalen Problemen im Verhältnis zu globalen Auswirkungen auf die Ernährungssituation in Afrika gegeben?

- Wie stellt sich die Situation heute dar? Was hat sich geändert? Was hat sich nicht verändert?

- Welche Ansätze scheinen Ihnen wichtig, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen?

5.2) Hören Sie sich den folgenden Bericht aus dem Jahr 1992 an.

Bearbeiten Sie nun die Aufgaben:

- Fassen Sie die wichtigsten Aussagen zusammen.

- Was ist mit den Aussagen „Der Norden lässt den Süden zunehmend allein“ bzw. „Der Norden ist mehr denn je zur Solidarität mit dem Süden aufgerufen“ gemeint?

Bericht im Mittagsjournal vom 6. August 1992

5.3) Hören Sie sich den folgenden Bericht aus dem Jahr 1996 an und bearbeiten Sie die Aufgaben.

- Skizzieren Sie die Entwicklung seit 1945 sowie die Situation 1996.

- „Hunger ist kein technisches oder wirtschaftliches Problem, sondern ein politisches!“ Was ist damit gemeint? Diskutieren Sie die Aussage, begründen Sie Ihre Meinung und finden Sie Beispiele.

- Schreiben Sie einen offenen Brief zum Thema an eine von Ihnen gewählte, aus Ihrer Sicht relevante Person oder Organisation.

Bericht im Mittagsjournal vom 16. Oktober 1996

5.4) Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt 1 „Berichte des Hungers“

6. Es geht nicht nur um Kalorien (Arbeitsanregungen)

Es schmeckt nach Heimat …

6.1) Hören Sie sich den folgenden Beitrag an:

Bericht vom Gasthaus „Zur blauen Donau“

Beantworten Sie nun folgende Fragen bzw. bearbeiten Sie die Aufgaben:

- Wo steht das Gasthaus „Zur blauen Donau“?

- In welcher Zeit wurde der Beitrag aufgenommen?

- Was erfahren Sie über die Gäste des Gasthauses?

- Was könnte deren Geschichte sein? Welche Erinnerungen werden im Beitrag angesprochen? Skizzieren Sie mögliche historische Kontexte. Schreiben Sie fiktive Portraits.

- Welche Speisen werden genannt? Welche Speisen davon kennen Sie? Welche Speisen würden Sie als „typisch österreichisch“ bezeichnen?

- Versuchen Sie auch „typische“ Gerichte für andere Länder zu finden.

- Verbinden auch Sie bestimmte Speisen mit dem Begriff „Heimat“? Welche? Warum?

- Vergleichen Sie Ihre Antworten mit jenen Ihrer Klassenkolleginnen und ‑kollegen. Gibt es Gemeinsamkeiten? Welche Unterschiede fallen auf? Versuchen Sie gemeinsam, Gründe für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden.

Speisen im Wandel der Zeit

Sprache ist ständigen Einflüssen und Veränderungen ausgesetzt. Dies kommt auch im Bereich der „Küchensprache“ zum Ausdruck. Der „Tomatensalat“ findet sich mittlerweile häufiger auf Speisekarten als der „Paradeissalat“, das (oder doch der?) Schlagobers kann sich hingegen einstweilen noch recht wacker gegen eine umfassende Umbenennung in „Sahne“ wehren. Dazu kommt, dass sich nicht nur die Bezeichnungen für Nahrungsmittel, sondern auch die Ernährungsweisen verändern und so bestimmte Speisen bzw. Zutaten, die in älteren Kochbüchern noch ganz selbstverständlich aufgezählt wurden, in aktuellen Rezeptsammlungen kaum mehr zu finden sind. Ein Schmökern in alten Kochbüchern kann zu einer spannenden Reise in die Ernährungsgeschichte und in vergangene Ernährungswelten werden.

6.2) Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt 2 „Alte und neue Kochrezepte“.

Acquired Taste – Esserfahrungen

Als „acquired taste“ bezeichnet man das Phänomen, dass Geschmack und Speisevorlieben oder ‑abneigungen immer auch mit Ess-Erfahrungen zu tun haben. Geschmack ist damit nicht zuletzt Ergebnis eines gewissen, meist unbewussten Lernvorgangs. Bei manchen Dingen, die uns anfangs nicht schmecken, kommen wir erst im Lauf der Zeit auf den Geschmack. Gewisse Speisen, die wir als Kinder geliebt haben, verlieren später ihren Reiz. So ändern sich im Lauf unseres Lebens die Vorlieben und Abneigungen. Gewisse Speisen begleiten uns aber auch als „Lieblingsspeisen“ ein Leben lang. Dabei geht es nicht nur ums Essen selbst, sondern auch um positive oder negative Erinnerungen und Geschichten, die wir mit den Speisen verbinden.

6.3) Überlegen Sie, ob Sie selbst schon Erfahrungen mit dem „acquired taste“ gemacht haben.

- Gibt es Speisen/Getränke, die Sie als Kind geliebt haben und die Sie jetzt nicht mehr mögen? Womit hängt das Ihrer Meinung nach zusammen? Gibt es auch umgekehrte Erfahrungen?

- Haben Sie eine Lieblingsspeise?

Reflektieren Sie in einem kurzen Text, warum Sie diese Speise so gerne mögen, ob das schon immer so war, welche Erinnerungen Sie damit verbinden, etc.

7. Arbeitsblätter

Arbeitsblatt 1 – Berichte des Hungers

Herunterladen (PDF)Arbeitsblatt 2 – Alte und neue Kochrezepte

Herunterladen (PDF)Arbeitsblatt 3 – Die Wurstsemmel. Portrait einer österreichischen Spezialität

Herunterladen (PDF)Arbeitsblatt 3 – Die Wurstsemmel. Portrait einer österreichischen Spezialität

(mit Lösungsvorschlägen)

8. Literatur

Hunger. Ein Report. Herausgegeben von der Deutschen Welthungerhilfe. Bonn 1993.

Winter, Max: Das hungernde Wien. In: Kürbisch, Friedrich G. (Hg.): Dieses Land schläft einen unruhigen Schlaf. Sozialreportagen 1918–45. Berlin/Bonn 1981.

Pirquet, Clemens: Ernährungszustand der Kinder in Österreich während des Krieges und der Nachkriegszeit. In: Pirquet, Clemens: Volksgesundheit im Krieg. I. Teil. Wien 1926. (Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden. Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Weltkrieges. Österreichische und Ungarische Serie.)

Als Quellen wurden weiters auch die angegeben Internetlinks (Weiterführende Links, Hilfreiche Links, …) verwendet.

(Text und Inhalt: Andrea Brenner, 2014)