The Archivist's Choice 2025

Monatliche Highlights der Mitarbeiter:innen

In der Reihe The Archivist’s Choice erzählen Mitarbeiter:innen der Österreichischen Mediathek monatlich von ihren ganz persönlichen Archiv-Highlights, Aha-Momenten und Lieblingsaufnahmen, die ihnen bei ihrer Arbeit in einem der größten Medienarchive Österreichs begegnen.

Medienarchivar:innen evaluieren, sortieren, schlichten, digitalisieren, katalogisieren, beschreiben, speichern, präsentieren, skartieren – und haben dabei mit überraschenden, einzigarten, besonderen oder auch ganz alltäglichen Aufnahmen zu tun. The Archivist's Choice versammelt einige davon und präsentiert jeden Monat einen neuen und persönlichen Einblick in die Sammlungen der Österreichischen Mediathek.

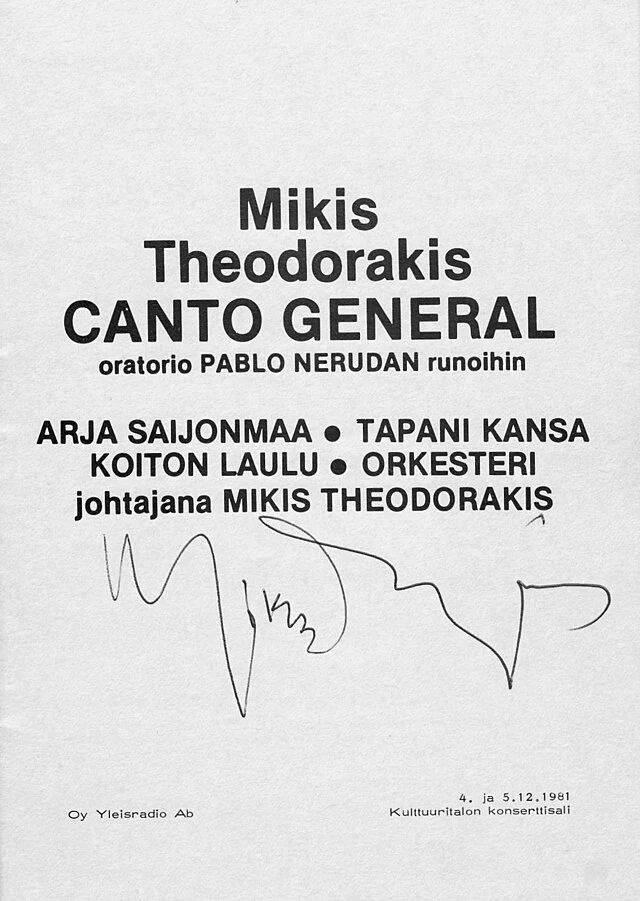

100 Jahre Mikis Theodorakis: Der Mann, der mit Melodien Geschichte schrieb

Dezember 2025

Mikis Theodorakis zählt zu den prägenden Komponisten Griechenlands, dessen Werke und politische Einflüsse weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus Wirkung zeigten – auch in Österreich, wo er sowohl politisch als auch musikalisch eine wichtige Rolle spielte.

Maria Efthymiou ist in der Österreichischen Mediathek als Data Librarian tätig und beschäftigt sich dabei mit der digitalen Archivierung von Musik und Medien – dabei stößt sie auch hin und wieder auf Aufnahmen von ihren Landsmännern und Landsfrauen.

Mikis Theodorakis hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er war einer der bedeutendsten griechischen Komponisten und Aktivisten und wurde durch die Musik zu „Zorba, der Grieche“ sowie durch die Mauthausen-Kantate, die sich mit den Schrecken des Holocausts auseinandersetzt und auf Gedichten von Iakovos Kambanellis basiert, bekannt. Während der Militärdiktatur wurde er verfolgt und seine Werke wurden verboten, doch sie gelten weltweit als Symbol des Widerstands. Er setzte sich für den Frieden ein und vertonte Texte von Nobelpreisträgern wie Eytis und Seferis

Im Jahr 1988 trat Mikis Theodorakis an einem der symbolträchtigsten Orte der europäischen Geschichte auf: dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen. Während der Befreiungsfeier dieses Ortes führte er seine eindrucksvolle Mauthausen-Kantate auf, die sowohl die unfassbaren Schrecken des Lagers als auch die ungebrochene Menschlichkeit der dort inhaftierten Häftlinge thematisiert. Diese Kantate, ein Mahnmal des Gedenkens, wurde zu einem emotionalen Höhepunkt in einer Zeit, die von der Erinnerung an den Holocaust geprägt war.

Der Auftritt in Mauthausen war für Theodorakis mehr als nur ein musikalisches Ereignis. Es war ein Akt der Versöhnung und des Friedens. Er nutzte die Gelegenheit, um seine Vision einer friedlichen und brüderlichen Welt zu unterstreichen und für die Bedeutung der politischen Annäherung zwischen Griechenland und der Türkei zu werben – ein Thema, das in seiner politischen Haltung stets eine zentrale Rolle spielte. Der Moment in Mauthausen bleibt ein bedeutendes Kapitel in seiner Karriere als Musiker und Aktivist und ein unvergesslicher Ausdruck seines unerschütterlichen Einsatzes für den Frieden.

Beitrag im Mittagsjournal vom 14.5.1988

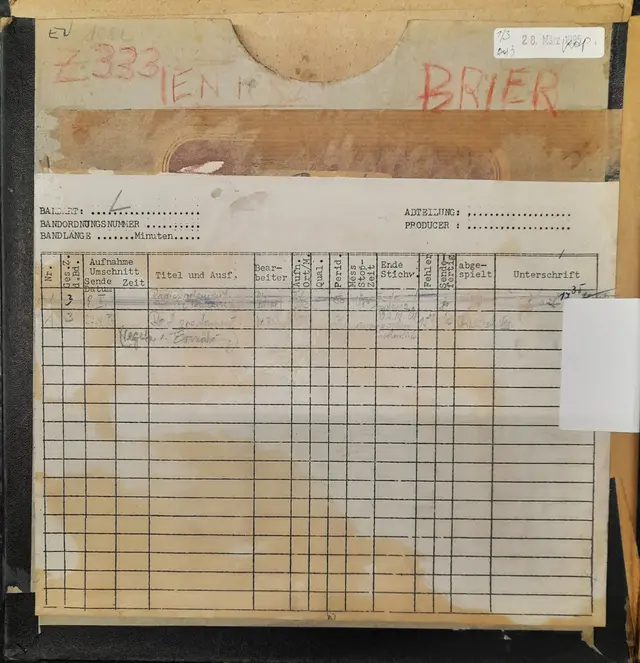

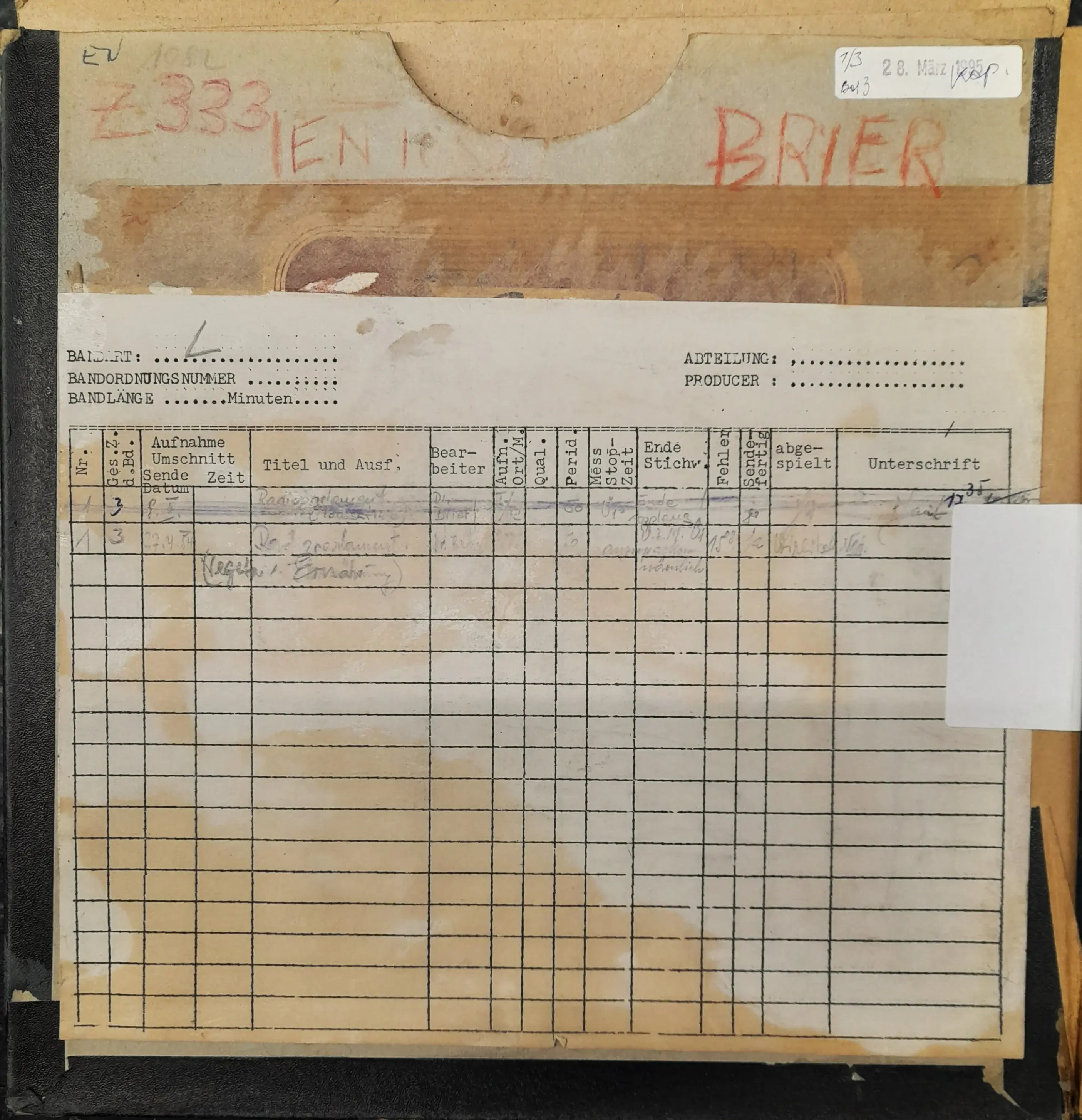

“Das Radioparlament des Senders Rot-Weiß-Rot Wien“. Thema: Vegetarisch leben?

November 2025

Mitte der 1950er-Jahre, am Ende der Besatzungszeit in Österreich, gab es im US-amerikanischen Radiosender für Österreich „Rot-Weiß-Rot“, eine regelmäßige Diskussions-Radiosendung mit dem Titel „Das Radioparlament“.

Die Sendung wurde im Brahmssaal des Wiener Musikvereins jeweils an Freitagen mit Publikum veranstaltet und mitgeschnitten, auf eine 45-Minuten-Sendung gekürzt und nach einigen Tagen gesendet - zeitweise jeden Dienstagabend. Gestalter und Moderator war Dr. Daniel Brier.

Der Archivar und Zeithistoriker Robert Pfundner findet es faszinierend, wie bestimmte Tondokumente Themen aufgreifen, die bis heute relevant sind – und wie diese im jeweiligen Zeitkontext vermittelt werden.

Das erhaltene Tonband umfasst die ersten 15 Minuten einer dieser Sendungen, in denen unterschiedliche Facetten einer fleischlosen Ernährung erörtert werden. Die drei eingeladenen Ärzte diskutieren gesundheitliche, ethische und ökonomische Fragestellungen sowie Aspekte der Ernährungssicherheit in anderen Weltregionen.

Die körperlichen und seelischen Vorteile einer fleischlosen Ernährung sowie die gesellschaftlichen Kosten jener Krankheiten, die mit Fleischkonsum in Zusammenhang stehen, rücken ebenso in den Fokus wie die oft qualvolle Realität der modernen Tierhaltung. Dabei geht es um grundsätzliche Fragen: „Was braucht der Mensch vom Tier, um als leibliches Wesen bestehen zu können? Und welche Zugeständnisse muss er dem Tier machen – was muss er ihm lassen – um zugleich als geistiges Wesen weiterbestehen zu können?“

Aus dieser Zeit sind nur wenige Sendungen überliefert. Zwar standen damals erstmals – wenn auch noch in begrenztem Umfang, selbst bei Rundfunkanstalten – Tonbänder zur Verfügung, die längere Aufzeichnungen ermöglichten, doch blieb deren Einsatz aufgrund der hohen Kosten eingeschränkt. In den Jahrzehnten zuvor war man noch auf das Schneiden von Platten angewiesen. Die vorhandenen Tonbänder wurden, wie auch die Beschriftungen belegen, häufig wiederverwendet und für neue Produktionen überspielt.

Erhalten sind daher lediglich die einleitenden Statements der drei Ärzte; die anschließende Diskussion ist leider nicht überliefert. Doch belegt dieser Ausschnitt bereits die frühzeitige Auseinandersetzung mit einem Thema, das im historischen Verlauf zunehmend in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Diskurse gerückt ist.

Beginn einer Radiodiskussion

Vom Mausloch in den Weltraum - der "Donauwalzer"

Oktober 2025

Gedenktage als Impuls für Archive

Als Archivarin kommt man um Gedenktage kaum herum – sie sind oft Anlass dafür, dass Archive sich mit bestimmten Persönlichkeiten und deren Werken intensiver beschäftigen. Im Jahr 2025 jährt sich der 200. Geburtstag von Johann Strauß (Sohn), der am 25. Oktober 1825 in Wien geboren wurde. Zu seinen bekanntesten Kompositionen zählt der Walzer „An der schönen blauen Donau“, uraufgeführt im Jahr 1867 – und genau dieses Stück ist es, das mir spontan in den Sinn kommt. Es schafft auf ganz unterschiedlichen Ebenen Erinnerung – weit über das Musikstück hinaus.

Gabriele Fröschl leitet die Österreichische Mediathek und liebt assoziative Gedankenreisen, die von einer konkreten Aufnahme aus dem Archiv oft zu ganz anderen Inhalten führen, die aber nicht minder spannend sind.

Musik als emotionaler Erinnerungsraum

Musik vermag emotionale Räume zu besetzen und dadurch Bindungen zu schaffen: zu Orten, Ereignissen, Menschen. Diese Wirkung wird auch gezielt eingesetzt – und der Donauwalzer ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Wer hätte gedacht, dass dieser Walzer, ursprünglich im Fasching 1867 in einer Version für den Wiener Männergesang-Verein und ohne Bezug zur „blauen Donau“ uraufgeführt, eine solche Popularität erlangen würde? Noch dazu mit einem Text wie:

„Wiener, seid froh … Oho, wieso? No-so blickt nur um – I bitt, warum? Ein Schimmer des Lichts … Wir seh’n noch nichts! Ei, Fasching ist da! Ach so, na ja!“

Dieser Text fängt bereits jene leicht larmoyante Stimmung ein, die das Stück später geradezu prädestinierte, zur inoffiziellen Hymne Wiens – ja sogar Österreichs – zu werden.

„An der schönen blauen Donau“ - Tarnplatte für illegal agierende Nationalsozialist:innen in Österreich (anmeldepflichtig).

Version mit Männerchor

Version mit Männerchor

Der Donauwalzer als kulturelles Symbol

In Österreich wachsen viele mit dieser Melodie auf. Sie erklingt zum Jahreswechsel im Radio, ist traditionelle Zugabe beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und wird sogar von einem Luftfahrtunternehmen vor dem Start und nach der Landung gespielt – ein musikalisches Symbol kultureller Identität. Die Verbindung von Wien, Johann Strauß und dem Donauwalzer wird auch international getragen. Ein besonders charmantes Beispiel ist eine Folge der Zeichentrickserie Tom und Jerry aus dem Jahr 1953, in der Tom mit dem Donauwalzer Klavierspielen lernt. Cineast:innen denken bei diesem Stück allerdings wohl zuerst an Stanley Kubricks „2001: A Space Odyssey“ …

Ein Blick ins Archiv: Der Donauwalzer als Tarnung

Zum Schluss möchte ich noch auf eine besondere Platte aus unserem Archiv eingehen, die den Titel „An der schönen blauen Donau“ trägt. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um eine Ansprache von Theo Habicht, dem „Landesinspekteur der NSDAP in Österreich“. Die Aufnahme entstand 1933 oder 1934 für die damals in Österreich noch illegal agierenden Nationalsozialist:innen und wurde mit einem „neutralen“ Etikett versehen eingeschmuggelt. Ein populäres Werk als Titel war sicher unverdächtig – bemerkenswert ist jedoch, dass man ausgerechnet Johann Strauß wählte, der teilweise jüdischer Abstammung war. Das NS-Regime versuchte diesen Umstand zu verschleiern, wohl auch wegen der großen Beliebtheit seiner Werke in der Bevölkerung.

Lilli Koenig - Eine Stimme zwischen den Zeilen

September 2025

Wenn eine Frauenstimme in einem historischen Film erklingt, ohne im Abspann aufzutauchen, wie findet man sie dann wieder? Oder anders gefragt: Wenn eine Frauenstimme durchs Archiv rauscht, aber niemand sie verschlagwortet, war sie dann wirklich da?

Willkommen im Metadaten-Paradox, das zur Autorin, Illustratorin und Verhaltensforscherin Lilli Koenig geführt hat. Ihre Stimme tauchte zuerst bei der Recherche für einen Social-Media-Beitrag auf. Was als simpler Post begann, entwickelte sich bald zur detektivischen Spurensuche: Wer spricht da eigentlich über das Liebesleben der Anemonenfische?

Liisa Hättasch ist Social Media Managerin und digitale Kulturvermittlerin im Team der Österreichischen Mediathek und des Technischen Museums Wien. Sie beschäftigt sich mit dem digitalen Leben historischer Medien, unsichtbarer Frauenarbeit und mit der Frage, wie man aus einem Warzenschweinfilm ein Instagram-Posting macht.

1956 ist Lilli Koenig im Archiv zum ersten Mal im Film Verhaltensweisen junger Warzenschweine sowohl zu hören als auch zu sehen. Erwähnt wird nur ihr Mann Otto Koenig als Urheber, sie bleibt anonym. 1957 kommentiert dieselbe Frauenstimme die Symbiosen zwischen Anemonenfischen und Riffanemonen, erneut ohne Namensnennung. Erst 1959, in Siebenschläfers Erwachen, erscheint ihr Name schließlich im Vorspann.

Diese Fälle stehen exemplarisch für ein strukturelles Problem: Wenn Mitwirkung nicht dokumentiert wurde, bleibt sie für uns heute unsichtbar. Die Filme stammen aus der ÖWF-Sammlung des Österreichischen Bundesinstituts für den Wissenschaftlichen Film, die ab 1945 Lehr- und Forschungsfilme produzierte. Als die Sammlung 1997 an die Österreichische Mediathek übergeben wurde, war sie mit umfangreichem Begleitmaterial vergleichsweise gut dokumentiert – veranschaulicht in der Onlineausstellung “Wissenschaft als Film”.

Was bleibt sind Lücken, weil vieles nie dokumentiert wurde, was lang nicht als erwähnenswert galt. Etwa die Mitarbeit von Frauen, aber auch die Beteiligung anderer Ko-Autor:innen neben dem häufig zum Einzelgenie stilisierten Urheber. Ohne Namensnennung findet sich später auch kein Eintrag in der Datenbank, und bei tausenden Filmen fällt das oft erst auf, wenn jemand genauer hinschaut. Archivrecherche hat deshalb immer etwas von einem Überraschungsei: Man weiß nie, was darin steckt und ergänzt wird später, in Ausstellungen, Forschung oder Vermittlung wie Social Media.

Lilli Koenig (1918–1994), ausgebildet an der „Graphischen“ in Wien, war nicht nur die stille Stimme hinter der Kamera, sondern auch Jugendbuchautorin und Ko-Gründerin der Biologischen Station Wilhelminenberg, die sie 1946 mit Otto König in Wien aufbaute. Dort war sie an Verhaltensbeobachtungen sowie an der Realisierung der ÖWF-Filme beteiligt, meist ohne Anerkennung. Dass ihre Arbeit im Archiv lange unsichtbar blieb, lag weniger an ihrer Bedeutung als an Strukturen. Solche Lücken zeigen, wie sehr Archive auf Kontextarbeit angewiesen sind – ein Prozess, der nie abgeschlossen ist.

1956

1957

1959

„Rot-weiß-rot führt uns aus der Not“. Neu gefundene Platten mit Wahlreden der ÖVP zu den Wahlen 1945

August 2025

Ein glücklicher Zufall ermöglichte den Zugang zu einem bislang unbekannten Quellenbestand: Über einen Flohmarktfund gelangten Kunststoffplatten mit Reden von ÖVP-Politikern in den Bestand der Österreichischen Mediathek. Ob es sich dabei um Probeaufnahmen für Radiosendungen oder für Materialien zur Wahlpropaganda im Vorfeld des Wahltags am 25. November 1945 handelt, lässt sich derzeit nicht eindeutig feststellen. Fest steht jedoch, dass im November 1945 – ergänzend zu zahlreichen Presseberichten in den Tageszeitungen – täglich kurze Radiosendungen ausgestrahlt wurden, in denen Vertreter und Vertreterinnen, der drei bundesweit kandidierenden Regierungsparteien zu Wort kamen.

Der Archivar und Zeithistoriker Robert Pfundner möchte auf neue aufgetauchte Tondokumente zur Nationalratswahl vor 80 Jahren als zusätzliches audiovisuelles und daher sehr unmittelbares Quellenmaterial hinweisen. Er findet es interessant, dass es 1945 schon zwei Regierungen mit der Beteiligung von 3 Parteien in Österreich gab.

In der Provisorischen Staatsregierung unter Staatskanzler Karl Renner gab es 13 Staatssekretäre und etwa doppelt so viele Unterstaatssekretäre bzw. eine Unterstaatssekretärin.

Es handelte sich um eine vereinbarte Konzentrationsregierung. Beteiligt waren alle drei österreichweit zugelassenen Parteien SPÖ, ÖVP und KPÖ. 800.000 ehemalige NSDAP-Mitglieder waren vom Wahlrecht ausgeschlossen. Ebenso konnten österreichische Soldaten in alliierter Kriegsgefangenschaft nicht an der Wahl teilnehmen. Dies führte zu einem deutlichen Überhang weiblicher Wahlberechtigter; insgesamt waren weniger als 3,5 Millionen Personen zur Stimmabgabe zugelassen. Obwohl die ÖVP mit 49,8% durch 85 Mandate die absolute Mehrheit errang, bildete sie gemeinsam mit der SPÖ (44,6%, 76 Mandate) und der KPÖ (5,4%, 4 Mandate) wiederum eine Konzentrationsregierung der drei Parteien. Leopold Figl (ÖVP) übernahm das Amt des Bundeskanzlers, Adolf Schärf (SPÖ) wurde zum Vizekanzler ernannt.

Es war also nun schon die zweite Bundesregierung, die in der jungen Zweiten Republik aus drei Parteien bestand, was man – mit dem Blick auf die derzeitige Regierung - nicht vergessen sollte.

Wahlreden sind eine aufschlussreiche historische Quelle, da sich anhand der Themensetzung und sprachlicher Strategie analysieren lässt, wie sich politische Akteure von ihren Mitbewerbern abzugrenzen versuchen und gezielt bestimmte Wählergruppen adressieren.

Der Präsident des Wirtschaftsbundes

Der niederösterreichische Landeshauptmann

Landesparteisekretär der ÖVP Wien

Der Generalsekretär der ÖVP

Unterstaatssekretär im Staatsamt für soziale Verwaltung und Bundesobmann des ÖAAB

Nach einer Absage, die Rede des Bauernbunddirektors

Die Tänze der Bienen

Juli 2025

Wissenschaft im Film: Im Jahr 1973 erhielt Karl von Frisch (wie in diesem Jahr auch Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen) den Nobelpreis für Physiologie bzw. Medizin für die Entdeckung der Tanzsprache der Bienen. Diese Forschungsarbeiten wurden unter anderem in diesem in St. Gilgen in Salzburg gedrehten Film aus dem Jahr 1949 festgehalten, der mit vielen anderen wissenschaftlichen Filmen in der Österreichischen Mediathek erhalten ist.

Peter Ploteny vertieft sich unter anderem in die rechtlichen Möglichkeiten der Verwendung von audiovisuellen Medien, hört und sieht gerne historische Tondokumente und Videodokumente.

Als im Jahr 1997 das Österreichische Bundesinstitut für den wissenschaftlichen Film (ÖWF) aufgelöst wurde, kamen die Bestände dieses Instituts zur Österreichischen Phonothek, der heutigen Österreichischen Mediathek. Das ÖWF wurde 1962 als Abteilung für den wissenschaftlichen Film der 1945 geschaffenen Bundesstaatlichen Hauptstelle für Lichtbild und Bildungsfilm (SHB) gegründet, 1972 in Bundesstaatliche Hauptstelle für wissenschaftliche Kinematographie (BHWK) und 1984 in ÖWF umbenannt. Das ÖWF produzierte bis zu seiner Auflösung nicht nur über 800 wissenschaftliche Filme aus den Bereichen Natur- und Sozialwissenschaften sowie Medizin – wobei mehr als die Hälfte der Filme ethnologische Themen behandeln –, sondern verfügte auch über historische Filmbestände aus der Zeit der SHB und davor.

Im Jahr 2014 wurden diese wissenschaftlichen Filme des ÖWF als „unverzichtbare Quelle zur wissenschaftshistorischen Darstellung des Films als wissenschaftliche Methodik“ in das nationale österreichische Memory of the World Register, „Memory of Austria“, der UNESCO aufgenommen.

In den Jahren 1946 bis 1950, als Karl von Frisch an der Universität Graz forschte und lehrte, korrespondierte er mit dem damaligen Direktor der SHB in Wien und es konkretisierte sich das Vorhaben, die Tanzsprache der Bienen in einem wissenschaftlichen Film zu dokumentieren.

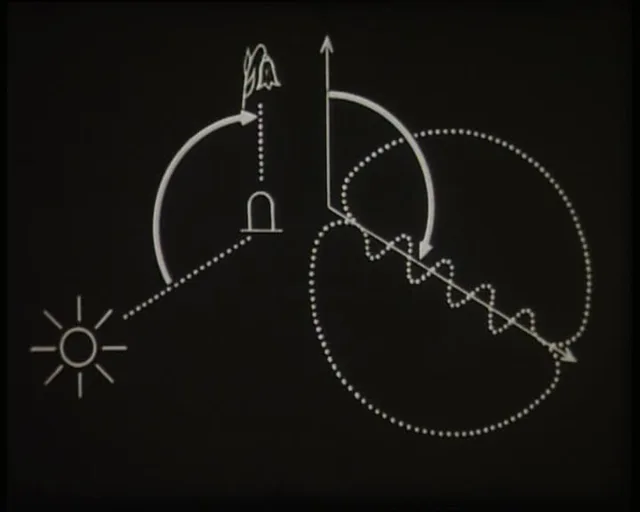

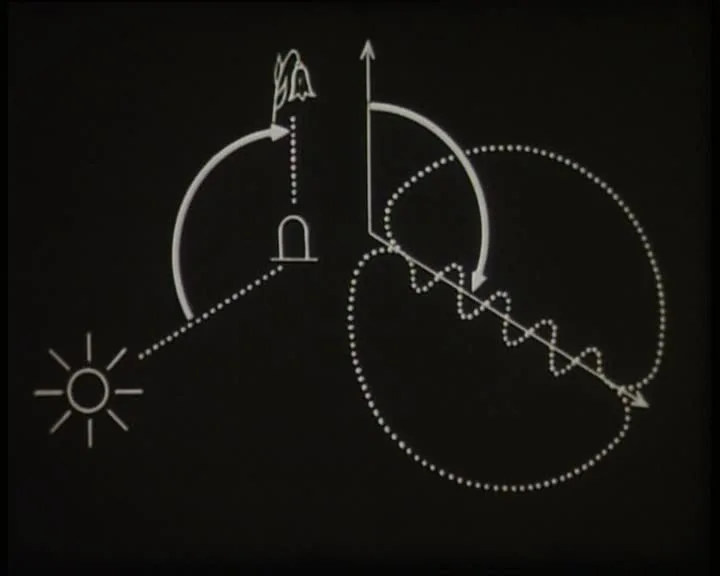

Realisiert wurde der Film in St. Gilgen in Salzburg, wo Karl von Frisch seit längerem einen Sommersitz besaß. Zu sehen ist Karl von Frisch selbst an seinem Beobachtungsbienenstock im Versuchsgelände mit künstlichem Futterplatz für die Bienen. Assistentinnen markieren Bienen an ihrem Futterplatz, im Bienenstock sieht man diese in ihrem schwänzelnden Rundtanz, um die Richtung und Entfernung der Futterquelle im Verhältnis zum Sonnenstand den anderen Bienen mitzuteilen. Manche Szenen sind in Zeitlupe zu sehen, um die schnell ausgeführten Bewegungen der Bienen genauer erkennen zu können. Unterbrochen wird der Film immer wieder durch erklärende Textinserts und Trickaufnahmen, die die Bedeutung der Bienensprache grafisch erläutern.

Über den Donaukanal: Erinnerungen an die letzte Fährverbindung Wiens

Juni 2025

Über Jahrhunderte hinweg haben Fährleute Menschen und Waren über den Donaukanal gebracht und so zur Verbindung der Stadtteile und zur wirtschaftlichen Entwicklung Wiens beigetragen. Die letzte Fähre über den Donaukanal, die von der Haidingergasse im 3. Bezirk zur Friedensgasse im 2. Bezirk führte, war ein bedeutendes Verkehrsmittel, das die Stadtbewohner:innen über mehr als 100 Jahre hinweg miteinander verband.

Marion Jaks beschäftigt sich als digitale Archivarin mit der Langzeitarchivierung unserer Files, frönt dabei noch immer ihrer Leidenschaft der Videoarchivierung, und lebt dafür, audiovisuelle Zeitdokumente somit zugänglich zu machen.

2002 musste Josef Kerschbaumer, der die Fähre zwölf Jahre lang betrieb,[JH1] seinen Standort aufgeben, um Platz für eine moderne Fußgänger- und Radbrücke, den „Erdberger Steg“ zu machen. Seit Oktober 2003 ist diese Brücke eine der wichtigsten Verbindungen für Radfahrerinnen und Fußgänger*innen vom 3. Bezirk in den grünen Prater.

Die Autorin selbst ist in ihrer Kindheit oft mit der Fähre zur Jesuitenwiese gefahren. Die Langsamkeit der Fähre bot oft einen Moment des Innehaltens und Beobachtens – ein krasser Gegensatz zur Schnelligkeit des Alltags.

Das Stadtbild und die Umgebung prägen unsere Erinnerungen tiefgehend. Visuelle Dokumente wie Videoaufnahmen und Fotografien tragen dazu bei, diese Erinnerungen lebendig zu halten. Sie ermöglichen es uns, die emotionale Verbindung zur Geschichte zu bewahren und die Veränderungen im Stadtbild nachzuvollziehen. Geschichte ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Fakten, sondern auch ein emotionales Erlebnis, das durch Erinnerungen und visuelle Zeugnisse verstärkt wird.

Die Bedeutung solcher visuellen Dokumente kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie sind Zeugnisse einer vergangenen Ära und tragen dazu bei, das kulturelle Erbe Wiens zu bewahren und zukünftigen Generationen zugänglich zu machen.

Das lange Sterben des alten Partisanen

Mai 2025

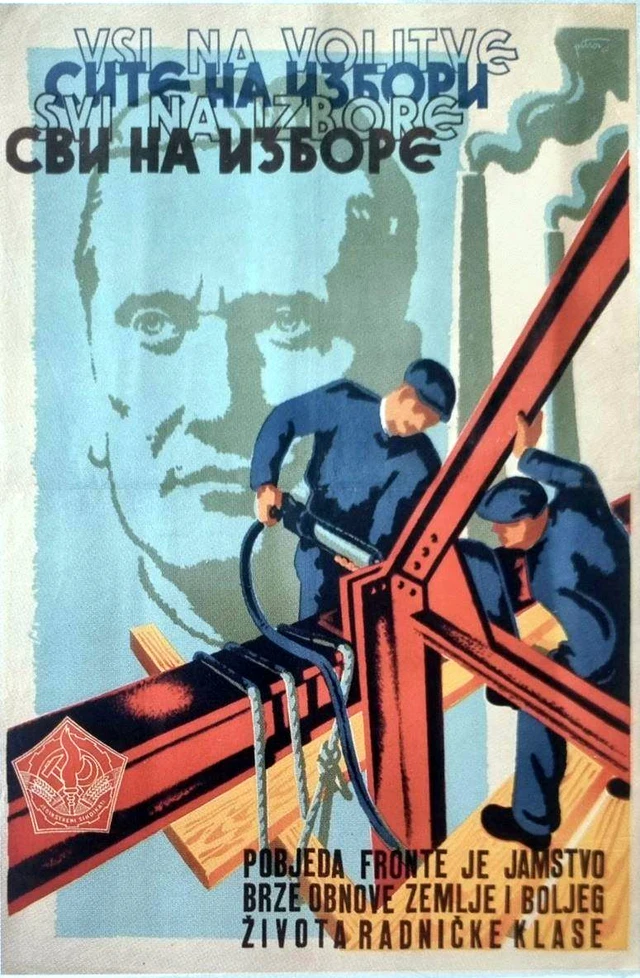

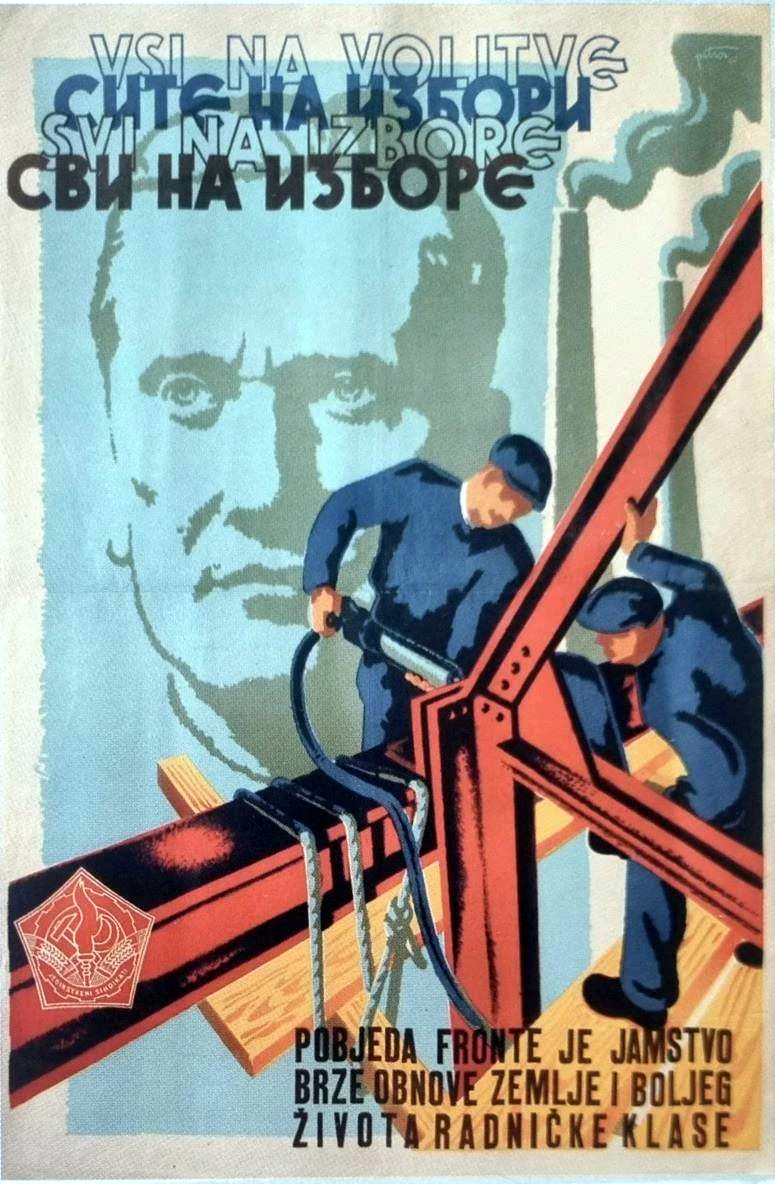

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und 45 Jahre nach dem Tod des antifaschistischen Widerstandskämpfers Josip Broz Tito lohnt ein Blick auf sein Leben – abseits von jeglicher Idealisierung oder reiner Affirmation – als Perspektive auf den organisierten Volkswiderstand der Menschen Jugoslawiens, welche 1945 die Faschisten besiegt haben.

Lejla Mehanovic-Smajic kümmert sich um die Digitalisierung der Videobestände der Österreichischen Mediathek und interessiert sich vor allem dafür, wie audio-visuelle Medien das kollektive Gedächtnis formen.

In einem damals geheimen CIA-Schreiben von 1967 zeigte sich der US-Auslandsgeheimdienst wohlwollend gegenüber der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Zwar kommunistisch in Theorie und Namen, sei das Land in der Praxis ein unabhängiger Staat, der große Teile seiner Wirtschaft der zentralen Kontrolle entzogen und seine Bevölkerung von staatlicher Willkür befreit habe. Die Sympathien gründeten vor allem auf den Bruch mit Stalin, doch bescheinigte das als The Yugoslav Experiment betitelte Dokument diesem Versuch politische Langlebigkeit – wenngleich eine ungeklärte Nachfolge Titos das Fortbestehen des Vielvölkerstaats gefährden könnte.

Am 5. Mai 1980 – ein Tag nach Titos Tod vor 45 Jahren – widmete das Ö1-Mittagsjournal eine umfassende Berichterstattung seinem Ableben. Auch 13 Jahre nach der CIA-Analyse blieb die zentrale Frage: Würde Jugoslawien auch ohne Tito bestehen? Die Sendung schilderte nicht nur die Stimmung im Land und eine Würdigung aus österreichischer Sicht, sondern zeigte anhand internationaler Reaktionen die Machtkonstellationen der Zeit. Weniger wurde ein Zerfall durch innere Konflikte befürchtet, als vielmehr die Frage gestellt, ob sich Jugoslawien künftig der westlichen oder – bei Einmischung Moskaus – der sowjetischen Sphäre zuwenden würde. Moskau war das Land stets ein Dorn im Auge, da es eine alternative Form des Kommunismus verkörperte.

Dass mit Titos Tod der schleichende Zerfall Jugoslawiens begann, der in den blutigen Kriegen der 1990er Jahre endete, ahnte damals kaum jemand. Der Umbruch nach 1989 transformierte auch das kollektive Gedächtnis: Die sozialistische Erfahrung wurde als Irrweg delegitimiert, die Erinnerung an soziale Solidarität getilgt – um ihren Einsatz in der Gegenwart zu verhindern (siehe Buden, Boris: Zone des Übergangs: Vom Ende des Postkommunismus, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2009, S. 94-96). Umso eindrücklicher wirkt Paul Lendvais Analyse im Ö1-Mittagsjournal vom 29. November 1983: „Trotzdem wäre es falsch, gerade am 40. Jahrestag der Geburt des neuen Jugoslawiens die Widerstandsfähigkeit und Experimentierlust seiner Völker zu unterschätzen. […] Die Jugoslawen streiten miteinander und zuweilen mit ihren ausländischen Kritikern. Wenn sie aber Druck und Drohungen von außen ausgesetzt sind, vermögen sie stets, allen internen Widersprüchen zum Trotz, ihre Lebensinteressen entschlossen zu verteidigen. Die historische Aufgabe bleibt, ihre Einheit in Vielfalt zu bewahren.“

Buona sera, Maestro! Vom verfolgten Burgenland-Roma zum erfolggekrönten Virtuosen

April 2025

Im Jahr, welches dem Ende des zweiten Weltkrieg gedenkt und dem Monat, in dem der Internationale Tag der Roma gefeiert wird, soll jenen Menschen eine Stimme gegeben werden, die während des Nationalsozialismus als „Zigeuner“ verfolgt wurden.

Die Österreichische Mediathek bewahrt Zeitzeugen-Aufnahmen des Vereins „Roma Service“, wovon eine Vielzahl online zur Verfügung steht.

Jasmin Hilbert ist Mitglied des Sammlungs- und Webteams der Österreichischen Mediathek und interessiert sich als Kultur- und Sozialanthropologin neben der Bewahrung historischer/medialer Bestände auch für sozialwissenschaftliche Themen.

Seit 1990 wird jährlich am 8. April der Internationale Tag der Roma zelebriert, dabei soll auch den 500 000 Roma und Sinti gedacht werden, die während des Holocaust verfolgt und ermordet wurden.

Als Archivist’s Choice diesen Monats wurde ein Interview mit Wilhelm Horvath gewählt, der über seine Kindheit in der Kriegszeit, das Leben im Arbeitslager, die Unterschiede zwischen österreichischer und ungarischer „Zigeunermusik“ und seinen Werdegang als erfolgreichen Bassisten erzählt.

Wilhelm Horvath wurde 1934 in Langental im Burgenland in eine Musikerfamilie hineingeboren. Da Musiker zudem ein höheres Ansehen bei den Nicht-Roma genossen, ging es der Familie vergleichsweise gut – auch wenn die Mehrzahl der Österreicher „gegen die Zigeuner“ war, kam es hin und wieder zu Kontakten und Freundschaften mit Nicht-Roma, denen er es verdankt, dass die Familie die NS-Zeit relativ gut überstand und der Deportation nach Auschwitz-Birkenau entgehen konnte.

Horvath erzählt von seinem mehrsprachigen Aufwachsen, bezeichnet es als „die beste Schule“ – bereits im frühen Kindesalter erlernte er Romanes, Deutsch, Ungarisch und Kroatisch. Da er ein ausgezeichneter Schüler war, konnte er innerhalb von zwei Jahren vier Klassen absolvieren, ehe er sich entschloss, der Familientradition zu folgen und Musiker zu werden. Er schwärmt davon, dass ihm als talentierten Bassisten selbst die Türen zum Konservatorium offenstanden und er keine Schwierigkeiten hatten, von namhaften Kapellen im In- und Ausland engagiert zu werden: Auftritte, Schallplatten und Operettentourneen in Deutschland prägten sein Leben, in Rom hatten er und seine Frau Kontakte zur gehobenen Gesellschaft und dem Adel, sowie zu einflussreichen und berühmten Künstlern aus Film und Fernsehen.

Wilhelm Horvath im Gespräch

Was diese Aufnahme für die Verfasserin so besonders macht, ist die Leichtigkeit mit der Horvath über das Geschehene spricht; Seine Unverblümtheit, wenn er grausame Erlebnisse schildert, das amüsierte Lächeln beim Sprechen über die unerwarteten Wendungen seines Lebens.

Derzeit leben in Österreich rund 40 000 Vertreter*innen der Roma. Die Geschichte von Wilhelm Horvath ist nur ein bewegendes Beispiel von vielen. Einen Großteil der Roma verbindet jedoch ein traurigeres Schicksal: Obwohl schon Vieles zur Verbesserung der Situation der Roma geleistet wurde, gelten sie noch immer als das am meisten diskriminierte Volk Europas.

Alltag heute – Geschichte morgen!

März 2025

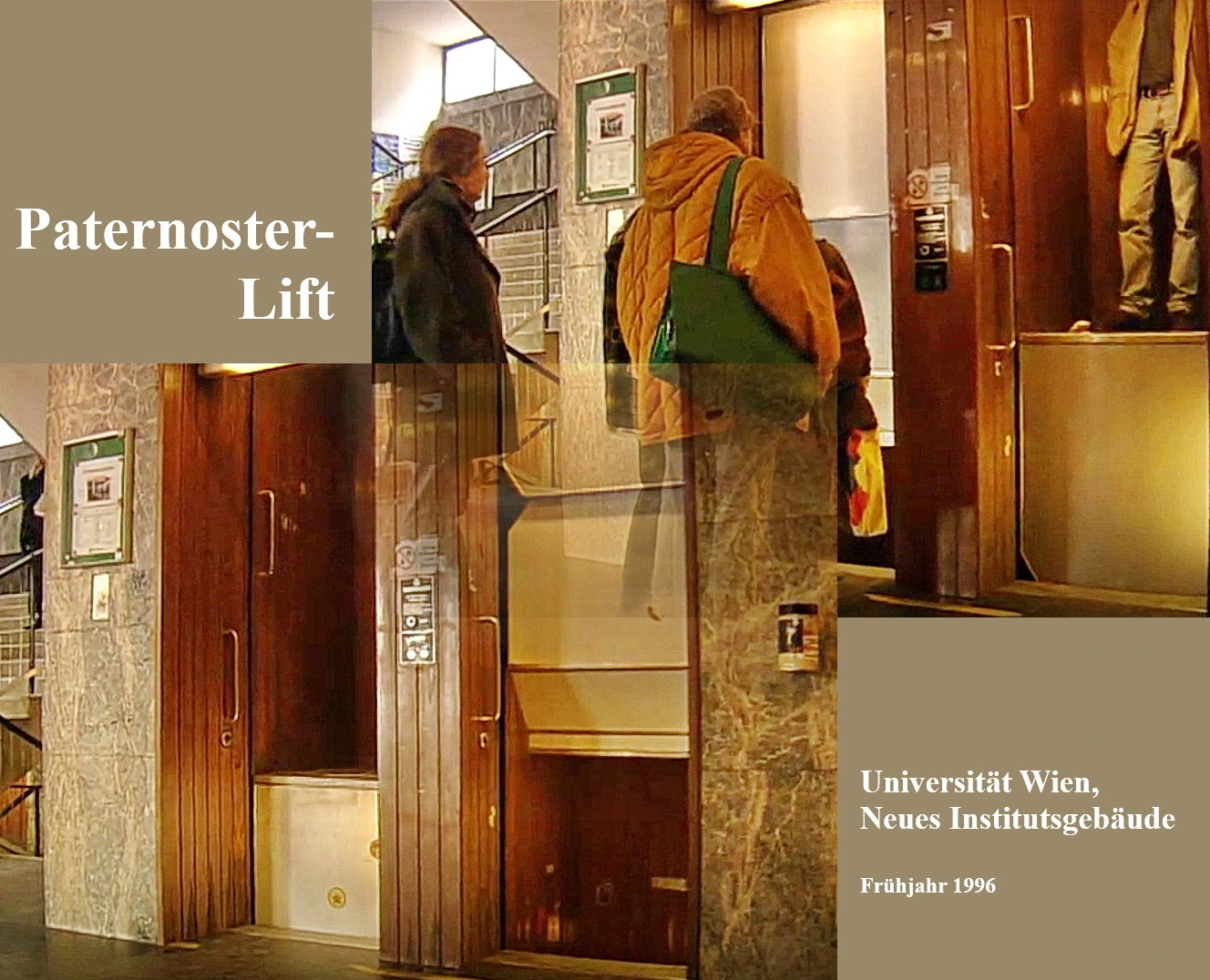

"Bloß dreißig Jahre her!"

Vom 13er-Stockautobus, von alten Geschäften und einem Paternoster-Lift.

Rückschau auf verschwundenen Alltag in Wien

Rainer Hubert, der ehemalige Leiter der Mediathek, präsentiert einige Videoaufnahmen, die den rasanten Kulturwandel in unserer Zeit vor Augen führen

So rasch ändert sich das: der Alltag vor zwanzig, dreißig Jahren und unser tägliches Leben heute. Fast müßig, es näher auszuführen – ein Blick auf ein Foto mit einer Menschengruppe oder von Fahrgästen in der U-Bahn aus dem Jahr 2000 macht es sofort deutlich. Wo sind die Handys?

Sollte ein so rascher Kulturwandel – rascher, als je zuvor! – nicht festgehalten, dokumentiert werden? - Gewiss, aber wie? – Wie schon der Verweis auf das Foto andeutet, sind es vor allem die audiovisuellen Medien, die dafür geeignet sind. Sie spiegeln unsere Welt der Gegenwart ab - Videoaufzeichnungen, Fotos, Tonaufnahmen – und können sie so in die Zukunft „transportieren“. – Geschieht dies auch? – Per Zufall ja, gezielt wohl kaum. Als Beispiel die Wiener Mariahilfer Straße: Kurz vor dem Fall des „Eisernen Vorhangs“, in den späten achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, war diese und ihre Nebenstraßen übersät von sogenannten „Ungarnshops“, die sich in unverkennbarer Weise von anderen Wiener Geschäften abhoben. Billigläden für Touristen aus den östlichen Nachbarländern. Zu diesem interessanten – weil sehr zeittypischen – Aspekt der Wiener Lokalgeschichte sollte es doch zahlreiche Quellen geben? – Sollte wohl, aber de facto wäre eine Recherche nach Belegen schwierig. Vielleicht private Fotos, vielleicht ein Fernsehinterview mit der Straße im Hintergrund. Es wäre leicht gewesen, die damalige Mariahilfer Straße „abzuvideografieren“ oder eine umfassende Fotodokumentation herzustellen, aber es ist eben – zumindest meines Wissens nach – nicht geschehen.

Dieses Gefühl eines Mangels hat die Österreichische Mediathek – damals noch Österreichische Phonothek – veranlasst, mit noch recht amateurhaften Mitteln erste tastende Versuche in die Richtung einer systematischen Alltagsdokumentation zu machen.

So bestiegen wir am 23. November 1989 einen 13er-Autobus – einen der letzten Stockautobusse dieser Linie -, um die Fahrt durch Wien aus der Perspektive des 1. Stockes noch ein letztes Mal zu genießen und videografisch festzuhalten – vom damals noch bestehenden Südbahnhof bis zur anderen Endstelle im 8. Bezirk.

In weiterer Folge gab es Videodokumentationen über alte Geschäfte: eine Drogerie und eine tief im 19. Jahrhundert eingerichtete Eisenhandlung, die beide längst nicht mehr bestehen, den Lift im Neuen Institutsgebäude der Universität Wien, einen sogenannten „Paternoster“-Lift, und einiges mehr.

Um die Jahrtausendwende ein neuer Ansatz, besser personell und technisch ausgestattet: Dokumentationen von Märkten, die Grafitti-Szene, Kohlenhandlungen, die rot gefärbte „Secession“.

Eine Rückschau mit Wehmut, denn nach einigen Jahren konnte diese Aufnahmetätigkeit nicht mehr aufrecht erhalten werden. Es ist bedauerlich …

Eisenhandlung Pelzlbauer in der Webgasse 41, 1994

Linie 13A, 1989

Die Parfümerie der Poldi Tesar in der Schönbrunner Straße, 1995

Hören Sie mehr zu diesem spannenden Thema in unserem Podcast “Resonanzraum”!

„Und so hat sich das ganze Leben um das KZ gedreht“ – Kindheitserinnerungen einer Tochter von Holocaust-Überlebenden an die KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Februar 2025

Im Archiv der Österreichischen Mediathek finden sich zahlreiche akustische und visuelle Lebenserinnerungen von Opfern des Nationalsozialismus. Mit dem Verschwinden der letzten Zeitzeug:innen fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verlagert sich der Fokus der Oral History mehr und mehr auf deren Nachkommen. Dabei zeigt sich, wie sehr sich die traumatischen Erfahrungen der nationalsozialistischen Verfolgung auch in die Biografien der nachfolgenden Generationen eingeschrieben haben.

Das spiegelt sich ebenfalls in der Lebensgeschichte von Vera Tal wider, die 2021 vom Historiker Albert Lichtblau für die Sammlung MenschenLeben in Israel interviewt wurde.

Michael Maier ist Interviewer und Teil des Projektteams der Sammlung MenschenLeben. Seit seiner früheren Tätigkeit beim „Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus“ der Republik Österreich, bei der er auch persönlich mit Betroffenen der NS-Verfolgungs- und Vernichtungspolitik in Kontakt gekommen ist, liegt ihm die Dokumentation von deren Lebensgeschichten besonders am Herzen.

Vera Tal ist die 1946 in Wien geborene Tochter der KZ-Überlebenden Herta und Ludwig Soswinski. Das Engagement ihres Vaters in verschiedenen NS-Opferverbänden – Ludwig Soswinski war unter anderem Obmann der Lagergemeinschaft Mauthausen und Mitbegründer des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes – führte dazu, dass Vera Tal in einem Umfeld aufwuchs, in dem der Holocaust und das Gedenken an ihn ständig präsent waren.

Eine besondere Rolle nimmt in ihren Kindheitserinnerungen die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ein, die sie im Interview aufgrund der zahlreichen Aufenthalte dort, als das „Wochenendhäuschen“ der Familie beschreibt. Dabei zeichnet sie ein ungewöhnliches Bild des Gedenkortes, das mehr an einen fröhlichen Kinderspielplatz als an ein öffentliches Denkmal des Schreckens und der Vernichtung erinnert. Dieser Widerspruch scheint bezeichnend für das Aufwachsen von Vera Tal in einer vermeintlichen Normalität, die stets unter dem Eindruck des Holocaust und seiner Folgen stand und auch ihr späteres Leben geprägt hat.

Interviews wie jenes mit Vera Tal machen deutlich, wie wichtig es ist, auch die Erfahrungen und Lebenserinnerungen der zweiten und dritten Generation von Nachkommen der NS-Opfer zu dokumentieren und sich mit transgenerationalen Traumatisierungen auseinanderzusetzen.

Der vorgestellte Interviewausschnitt mit Vera Tal wurde von der Österreichischen Mediathek als Exponat für das museale Projekt „Liberation, Objects!“ der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ausgewählt. Dabei soll anlässlich des bevorstehenden 80-Jahre-Jubiläums der Befreiung sichtbar gemacht werden, wo Objekte und Erinnerungen mit Bezug zum KZ Mauthausen aufbewahrt werden.

Dem Video liegt ein besonderes Interviewsetting zu Grunde: Während Albert Lichtblau das Interview von Salzburg aus online per Zoom geführt hat, wurde Vera Tal zeitgleich vor Ort in ihrem Haus im Kibbuz Magen in Israel gefilmt. Als Kameramann und zweiter Interviewer fungierte dabei Arije-Aike de Haas (Koordinator der Austrian Heritage Collection am Leo Baeck Institute) mit Unterstützung von Otto Dorfer (Verein Österreichischer Gedenkdienst).

Das gesamte Interview mit Vera Tal kann über unseren Online-Katalog angehört werden: Portalsuche | Mediathek

Vom Vater der Wasserstoffbombe ...

Jänner 2025

Edward Teller - oft “Vater der Wasserstoffbombe” genannt - war ein ebenso genialer Wissenschaftler wie eine kontroversiell beurteilte Persönlichkeit. Strikter Befürworter der atomaren Aufrüstung im “Kalten Krieg” mit der Sowjetunion, stellte er auch Überlegungen zur friedlichen Nutzung der Atomenergie an.

Anton Hubauer ist „Allrounder“ der Österreichischen Mediathek. Von Webausstellungen, Sammlungsevaluierung, Digitalisierung und Katalogisierung bis zum Publikumsbetrieb reicht sein Aufgabenbereich.

Der 1908 in Budapest geborene Physiker Edward Teller war, neben Robert Oppenheimer, einer der führenden Wissenschaftler des Manhattan-Projektes, dem wichtigsten US-Geheimprojekt im Zweiten Weltkrieg, dessen Ziel die Atombombe war. Nach Kriegsende folgte die Entwicklung von Fissionswaffen zu Fusionswaffen, von der Atombombe zur Wasserstoffbombe. Viele Wissenschaftler, darunter auch Robert Oppenheimer waren dagegen, aus Furcht vor der viel mächtigeren Waffe und den drohenden Konsequenzen. Edward Teller war der vehementeste Befürworter der Entwicklung der Wasserstoffbombe, selbst sah er sich aber nicht als ihr Vater.

Hatte es, trotz massiver Spionage durch die UdSSR, noch von 1945 bis 1949 für die erste Atombombe der Sowjetunion gedauert, so folgte auf den Test der ersten amerikanischen H-Bombe am 1. November 1952, die sowjetische Antwort am 12. August 1953.

Die Reportage mit Interview aus dem Jahr 1960, Teil des „United States Information Service“-Bestandes im Archiv der Österreichischen Mediathek, ist ein Paradebeispiel für den damaligen Fortschrittsglauben. Konkret ging es um die mögliche Nutzung von Atom-Detonationen für gewaltige Bauprojekte.

„Operation Plowshare“ und „Operation Chariot“ befassten sich mit dem möglichen Einsatz von Kernwaffen für riesige Bodenbewegungs-Arbeiten - „Sie brauchen ein enormes Loch in der Erde, warum nicht eine Atombombe?“.

1962 wurden beim „Sedan“ Atomwaffen-Test, Teil von „Operation Plowshare“, 12 Millionen Tonnen Erde bewegt. Die Atomexplosion hinterließ in der Wüste von Nevada einen Krater von 400 Meter Breite und 100 Meter Tiefe, der noch heute zu besichtigen ist.

„Operation Chariot“ sah gar die Errichtung eines Tiefwasserhafens an der Küste von Alaska durch eine Reihe von Atomexplosionen vor.

Zum Glück für Erde und Menschheit blieb es aber bei Überlegungen und Tests. Der massive hochradioaktive Fallout, durch den Detonationspunkt im Erdreich, erschienen selbst damals als eine untragbare Belastung für Menschen und Umwelt. Ähnliche Pläne der UdSSR wurden aus den gleichen Gründen verworfen. Bis zu dieser Erkenntnis gab es aber von beiden Staaten 151 Atomtests, um die Nutzbarkeit von Atomdetonationen für zivile Zwecke zu ergründen.