Nach einer englischen Einleitung spricht Freud ab Minute 1:47 zunächst auf Deutsch über seine Vertreibung aus Wien, danach auf Englisch über die Entwicklung der Psychoanalyse (aufgenommen in London, Ende 1938)

(Österreichische) Medizingeschichte

am Beispiel von Sigmund Freud sowie der Geschichte der Tuberkulose

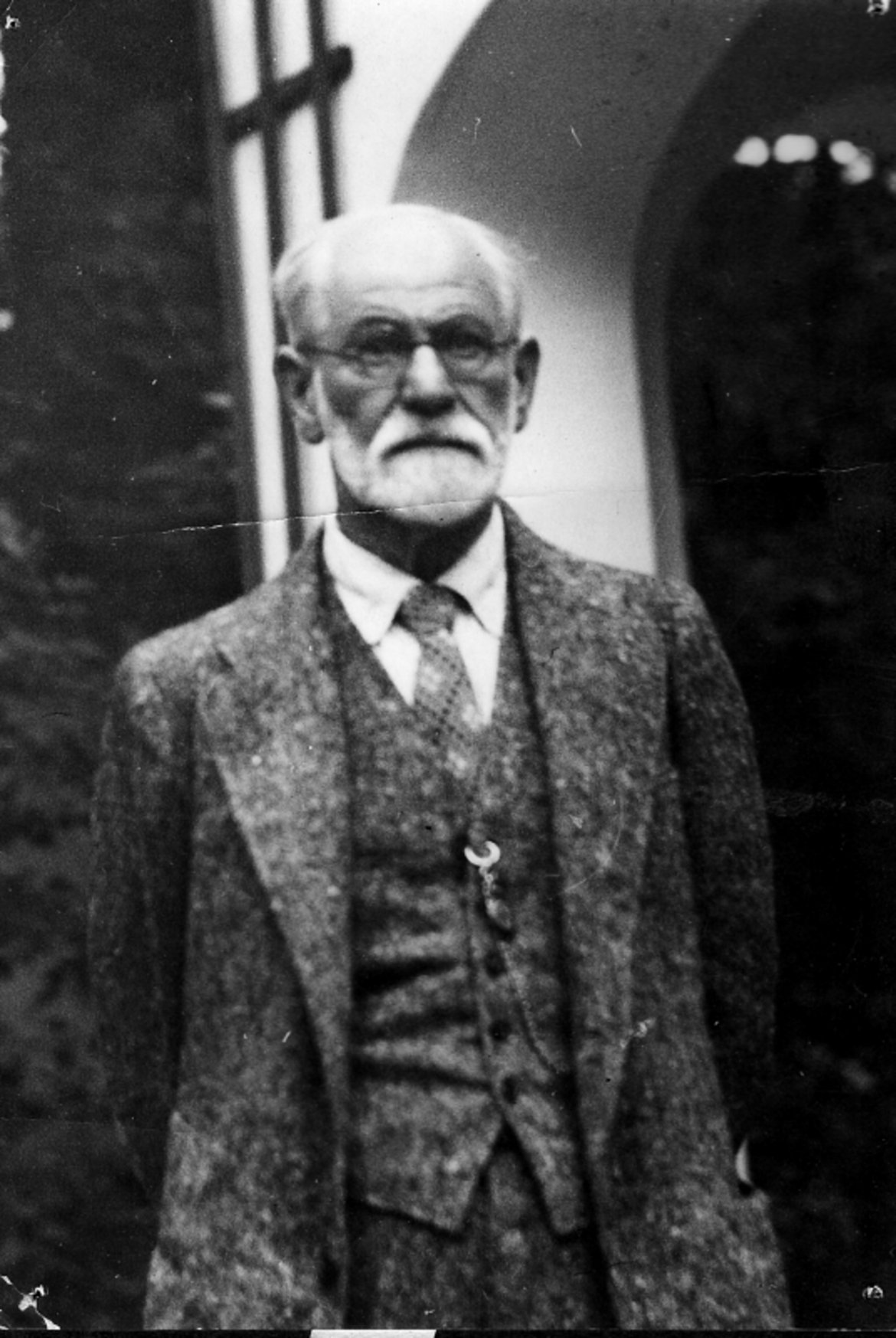

Einer klassischen, auf die Biografie bezogenen Zugangsweise folgend, wird die österreichische Medizingeschichte des 20. Jahrhunderts zunächst mit der Person Sigmund Freud verknüpft.

In einem zweiten Schwerpunkt wird am Beispiel der Tuberkulose der Frage nach den sozioökonomischen Kontexten von Krankheiten nachgegangen

Darum geht’s

Ausgehend von zwei sehr unterschiedlichen Themen – erstens Sigmund Freud, zweitens die Geschichte der Tuberkulose – regt dieses Modul zur Auseinandersetzung mit Themen und Quellen der Geschichte der Medizin, speziell der österreichischen, an.

Die Aufgaben sind als Auswahl gedacht und bieten sowohl ausgewählte Tonaufnahmen für kürzere Unterrichtssequenzen als auch Anregungen für vertiefende Arbeitsphasen wie Referate, Portfolios oder auch vorwissenschaftliche Arbeiten. Die Arbeitsaufträge haben in erster Linie den Geschichtsunterricht im Fokus. Sie eignen sich aber auch für ein fächerübergreifendes Vorgehen, etwa für die Fächer Geografie, Psychologie und Biologie.

1. Sigmund Freud und die Entstehung der Psychoanalyse

Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 im mährischen Přibor (Freiberg) als Sohn eines jüdischen Wollhändlers geboren. 1860 übersiedelte die Familie nach Wien, wo Freud bis zu seiner Vertreibung durch das nationalsozialistische Regime im Jahr 1939 lebte und arbeitete. Freud war ein ausgezeichneter Schüler. Er studierte Medizin an der Universität Wien und promovierte 1881. Ab 1885 war Freud Privatdozent für Neuropathologie. 1886 heiratete er Martha Bernays. Das Ehepaar hatte sechs Kinder. Seine Tochter Anna Freud war ebenfalls eine berühmte Psychoanalytikerin.

Eine Studienreise nach Paris führte Freud zur näheren Beschäftigung mit den Phänomenen der Hysterie sowie der Suggestions- bzw. Hypnosetherapie. Die gemeinsam mit dem Internisten Josef Breuer durchgeführte Behandlung der Patientin „Anna O.“ (eigentlich Bertha Pappenheim) führte zur gemeinsamen Entwicklung der Sprechtherapie und damit zur Vorstufe der Psychoanalyse. Arbeitete Freud zunächst mit der Technik der Hypnose, so rückten später die sogenannte „freie Assoziation“ sowie die Traumdeutung als Methoden zur Erforschung des Unbewussten in den Mittelpunkt. Den Begriff „Psychoanalyse“ verwendete Freud erstmals 1896, um den Vorgang der Erforschung der menschlichen Psyche zu beschreiben. Weitere von Freud geprägte Begriffe und Konzepte sind unter anderem der „Ödipus-Komplex“, der „Todestrieb“ und der „Wiederholungszwang“. Neben seiner als Hauptwerk geltenden „Traumdeutung“ (1900) seien als Auswahl Werke wie „Totem und Tabu“ (1913), „Jenseits des Lustprinzips“ (1920), „Das Ich und das Es“ (1923) und „Das Unbehagen in der Kultur“ (1930) genannt.

Nach der Machtergreifung der nationalsozialistischen Partei in Deutschland 1933 wurden auch Freuds Bücher verbrannt. Freud unterschätzte zunächst die Gefahr, die ihm durch das Regime drohte. Als jedoch nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich seine Tochter Anna verhört wurde, entschloss er sich zur Emigration. Nur durch die Intervention einflussreicher Bewunderinnen und Bewunderer wie z. B. Maria Bonaparte gelang es Freud nach Bezahlung der sogenannten Reichsfluchtsteuer mit seiner Familie das Land zu verlassen. Seine erzwungene Unterschrift unter die Bestätigung, dass er gut behandelt worden sei, ergänzte er mit den Worten „Ich kann die Gestapo jedermann auf das beste empfehlen“. Er emigrierte im Juni 1938 nach London, wo er bis zu seinem Tod am 23. September 1939 lebte.

-

00:29:43 Studiodiskussion zu Sigmund Freud, Psychoanalyse und deren Verhältnis zur Philosophie. In „Dimensionen – die Welt der Wissenschaft“ vom 2. Juni 1989

-

00:03:36 Eröffnung des Sigmund-Freud-Museums in der Berggasse 19. Beitrag aus dem Mittagsjournal vom 15. Juni 1971

-

01:01:54 Die Einsicht in das Unterbewusste. Vortrag von Anna Freud in Wien im Jahr 1980

-

00:26:01 Das Unbewußte in der Verwaltung. Vortrag von Harald Leupold-Löwenthal im Rahmen der Veranstaltung „Psychoanalyse und Recht“ mit anschließender Diskussion, 1998. 1. Teil

-

00:11:34 Das Unbewußte in der Verwaltung. Vortrag von Harald Leupold-Löwenthal im Rahmen der Veranstaltung „Psychoanalyse und Recht“ mit anschließender Diskussion, 1998. 2. Teil

-

00:32:00 Das Geheimnis des Traumes – Der Analytiker Sigmund Freud. In „Abenteuer Seele“. 1981

-

00:56:01 Eröffnung einer Ausstellung über Sigmund Freud in der Österreichischen Nationalbibliothek. Beitrag im Mittagsjournal vom 20. Oktober 1999

[00:50:42 - 00:54:09] -

00:55:52 Freud im Internet. Beitrag im Mittagsjournal vom 22. Oktober 1997

[00:44:16 - 00:46:45] -

00:55:56 Das Stück „Hysteria“ von Terry Johnson am Wiener Schauspielhaus. Beitrag im Mittagsjournal vom 25. April 1995

[00:49:20 - 00:53:25]

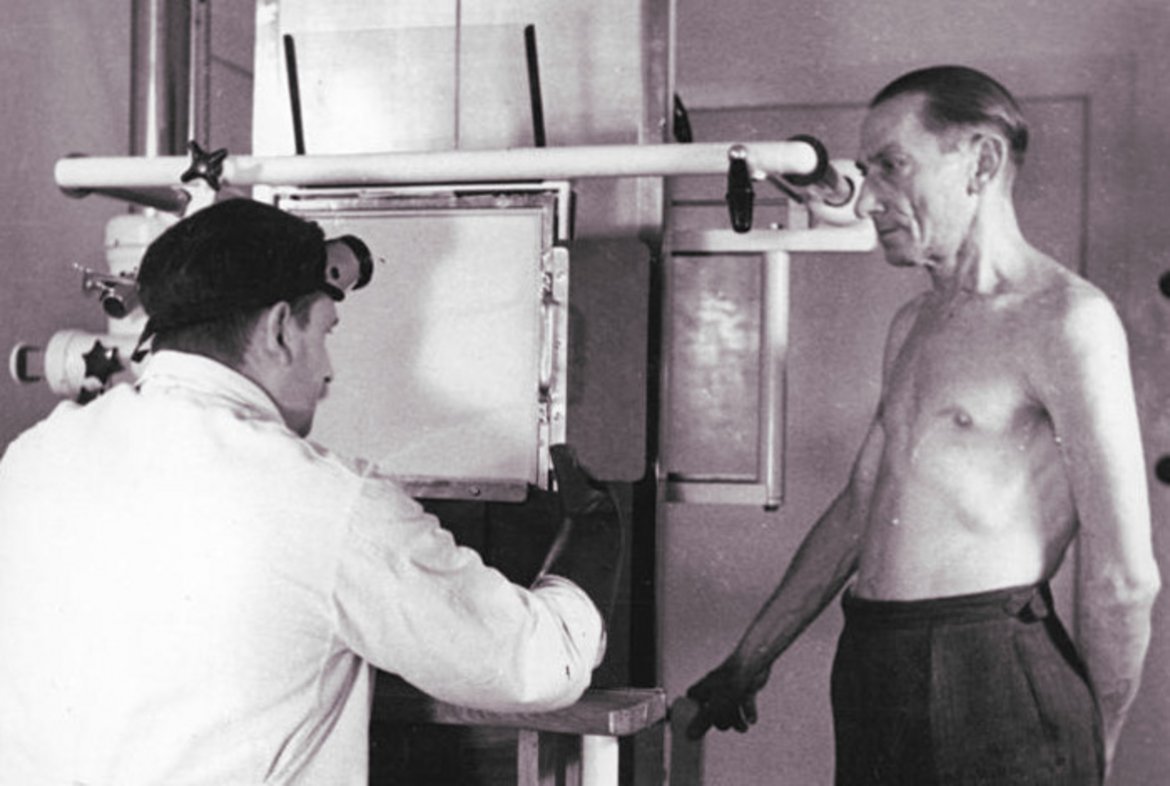

2. Tuberkulose – Krankheit der Armen

Die Tuberkulose (Tbc, auch Morbus Koch, Wiener Krankheit, Schwindsucht) ist eine hochansteckende – und daher in Österreich meldepflichtige – bakterielle Infektionskrankheit. Sie kann alle Teile des Körpers betreffen. Die häufigste und bekannteste Variante ist allerdings die Lungentuberkulose.

Das „Mycobacterium tuberculosis“ wurde erstmals 1882 von Robert Koch beschrieben, der für diese Entdeckung 1905 den Nobelpreis erhielt. An der Entwicklung eines Testverfahrens zum Nachweis der Tuberkulose war der Wiener Kinderarzt und Forscher Clemens von Pirquet (1874–1929) maßgeblich beteiligt. Obwohl er dafür fünfmal für den Nobelpreis nominiert war, erhielt er ihn nie. 1943 entwickelten die US-amerikanischen Forscher Selman Waksman und Albert Schatz mit dem Antibiotikum Streptomycin das erste wirksame Mittel zur Behandlung der Tuberkulose. Waksman erhielt dafür 1952 den Nobelpreis für Medizin.

Die Tuberkulose gilt als eine der ältesten Krankheiten der Menschheit und dürfte nach neueren Forschungen bereits in der Frühgeschichte aufgetreten sein. In der Neuzeit erreichte die Tuberkulose im ausgehenden 18. und vor allem im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Allein in Österreich kann im 19. Jahrhundert von etwa 1,2 Millionen Toten infolge der Tuberkulose ausgegangen werden. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kam es erneut zu einem signifikanten Ansteigen der Tuberkuloseerkrankungen. Danach flachte die Erkrankungskurve im Lauf des 20. Jahrhunderts – zumindest in den westlichen Industriestaaten – deutlich ab.

In Österreich waren etwa 2011 rund 700 Tuberkulosefälle gemeldet, die Dunkelziffer dürfte hier allerdings deutlich höher liegen.

Weltweit gesehen ist die Tuberkulose allerdings seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert wieder auf dem Vormarsch. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass rund ein Drittel der weltweiten Bevölkerung mit Tuberkulose infiziert ist. Die Infektion mit der Krankheit kann auch als sozialer Parameter betrachtet werden, betrifft sie doch vor allem jene Menschen, deren Immunsystem nicht zuletzt aufgrund ungünstiger sozialer Bedingungen wie mangelhafter Ernährung, ungesunder Wohnverhältnisse, fehlender medizinischer Versorgung oder/und anderem geschwächt ist. Wie AIDS, mit dem die Tuberkulose häufig auch immunologisch in enger Wechselbeziehung steht, kann die Tuberkulose weltweit wie auch regional als „Krankheit der Armen“ gesehen werden. Der jahrzehntelange allzu sorglose Einsatz von Antibiotika hat eine zunehmende Resistenz der Tuberkulosebakterien gegen die eingesetzten Medikamente zur Folge.

-

00:30:13 Bibliotherapie an der Wiener Kinderklinik. Gespräch mit Edeltraud Löw. In: Von Tag zu Tag vom 6. Juni 1979

-

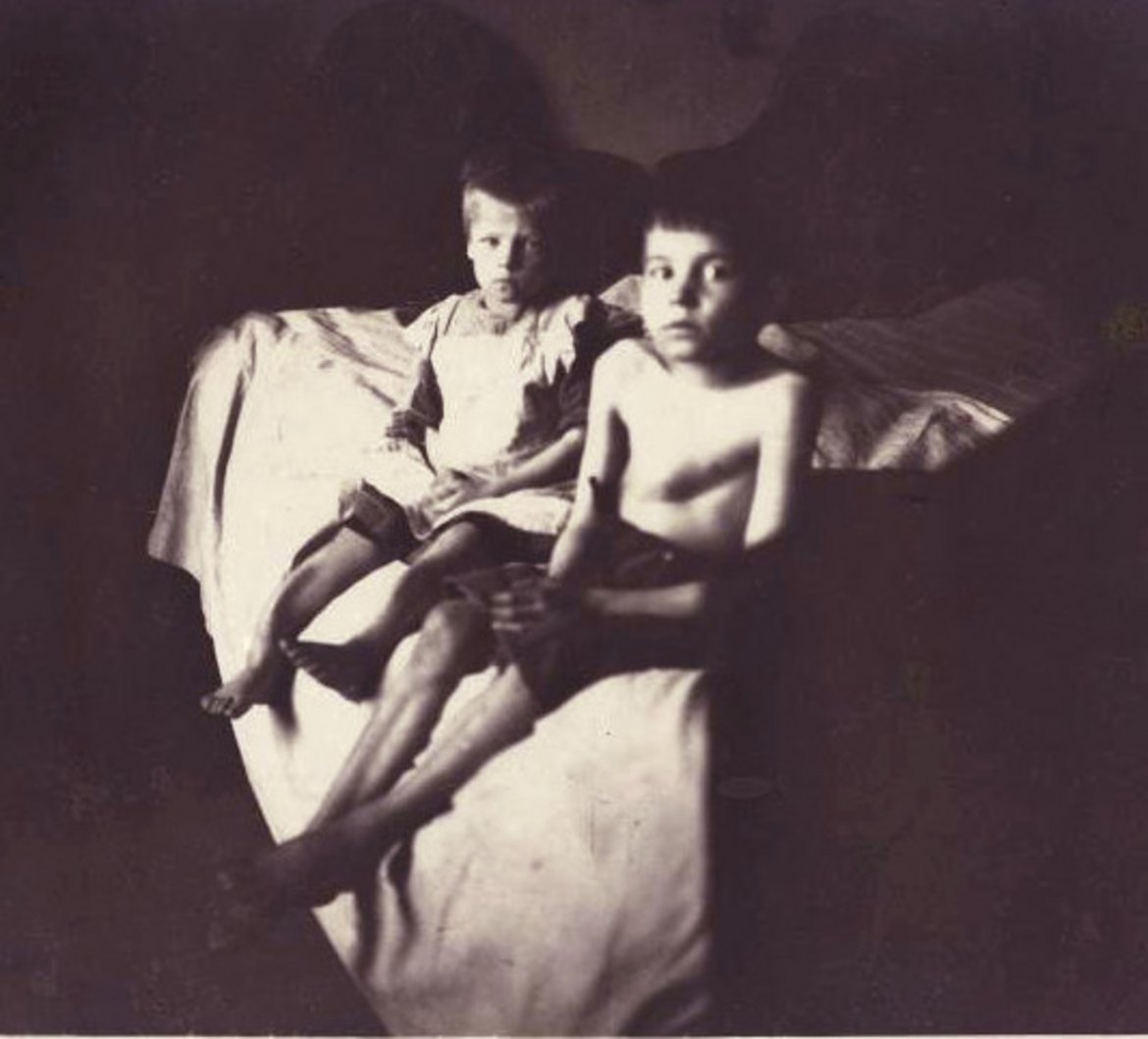

00:01:51 Kinderfürsorge. Stummfilm mit Szenen aus der Kinderklinik von Clemens von Pirquet, 1922

-

01:27:05 Interview mit der Zeitzeugin Fickert-Sonnleithner, die in den 1930er Jahren als Tuberkulose-Fürsorgerin in Wien arbeitete

[01:02:36 - 01:06:18] -

00:56:23 Tuberkulosefälle bei Flüchtlingen aus dem Kosovo. Beitrag im Mittagsjournal vom 12. Mai 1999

[00:22:29 - 00:23:55] -

00:55:47 Kind in Linz an Tuberkulose erkrankt. Bericht im Mittagsjournal vom 22. November 1999

[00:19:00 - 00:21:00]

3. Sigmund Freud – Arbeitsanregungen

3.1) Sehen Sie sich Beiträge zu Sigmund Freud auf YouTube an. Dokumentieren Sie Ihre Recherchearbeit in Form eines Protokolls und fassen Sie Ihre Erkenntnisse und Eindrücke in Form eines Berichtes bzw. einer Präsentation zusammen.

3.2) Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt 1 „Zitate und Aphorismen Sigmund Freuds“

3.3) Auch der berühmte Wiener Psychiater und Neurologe Viktor Frankl stand in engem persönlichen Kontakt zu Sigmund Freud und Viktor Adler.

- Recherchieren Sie zum Leben von Viktor Frankl und gestalten Sie ein Portrait.

- Hören Sie sich den folgenden Ausschnitt aus dem 1976 in Wien gehaltenen Vortrag Viktor Frankls „Das Leiden am sinnlos gewordenen Leben“ an und beantworten Sie die Fragen bzw. bearbeiten Sie die Aufgaben:

- Welchen Standpunkt nimmt Viktor Frankl im Vergleich zu Sigmund Freud hinsichtlich der Frage nach dem Zweifel am Sinn des Lebens ein?

- Wie beurteilen Sie diese Aussagen? Diskutieren Sie in Kleingruppen.

- Formulieren und begründen Sie anschließend Ihren eigenen Standpunkt in schriftlicher Form.

3.4) So wie Sigmund Freud wurden auch viele andere Wissenschaftler/innen und Gelehrte von dem nationalsozialistischen Regime aus Österreich bzw. Deutschland vertrieben oder in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. In diesem Zusammenhang wird auch von der „vertriebenen Vernunft“ gesprochen, durch die nicht zuletzt ein Vakuum in der deutschsprachigen Wissenschaft und Intelligenz allgemein entstand.

Vertriebene Vernunft

- Hören Sie sich die folgenden Erinnerungen und Gedanken zu Flucht und Vertreibung österreichischer Intellektueller an.

- Wählen Sie dann einen Beitrag aus, formulieren Sie sich aus dem Beitrag ergebende weiterführende Fragen und führen Sie Recherchen zur Beantwortung dieser Fragen durch.

- Dokumentieren Sie Ihre Arbeitsschritte in einem Arbeitstagebuch bzw. Arbeitsprotokoll.

- Gestalten Sie einen Bericht bzw. eine Präsentation, in denen Sie

- den Ausgangspunkt Ihrer Forschungsarbeit vorstellen,

- begründen, warum Sie diesen gewählt haben,

- Ihre Fragestellungen darlegen

- und schließlich die aus der Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassen.

4. Tuberkulose – Arbeitsanregungen

4.1) Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt 2 „Gesundheitsstatistik 2011“.

Fragen

- Wie wird die Tuberkulose zu Beginn noch genannt? Warum?

- Welche Gründe der früheren Impfung bzw. Behandlung gegen die Tuberkulose werden angegeben?

- Welche Vorteile des hier vorgestellten Impfstoffes werden angeführt? Welche Hoffnungen sind damit verknüpft?

- Wo wurde der hier vorgestellte Impfstoff entwickelt?

Aufgaben

- Überlegen Sie, welche Vor- und Nachteile Medikamententests an Tieren aufweisen und stellen Sie diese in übersichtlicher Tabellenform gegenüber.

- Erörtern Sie die Frage in einem Text. Schreiben Sie zum Beispiel einen offenen Brief an Prof. Stefan Kaufmann.

Varianten:

- Bereiten Sie eine Rede vor, in der Sie Ihren Standpunkt bezüglich Tierversuche überzeugend darlegen.

- Kleingruppen- oder Podiumsdiskussion: Verteilen Sie dazu folgende Rollen: Vertreter/in der Pharmaindustrie, Tierschützer/in, betroffene/r Patient/in, Tuberkuloseforscher/in (an der Entwicklung des neuen Impfstoffes beteiligt), Moderator/in und eventuell weitere Diskussionsteilnehmer/innen.

- Recherchieren Sie die Entwicklung der Gesetzgebung zu Tierversuchen in Österreich. Ausgangspunkt könnte hier das „Tierversuchsgesetz 1988“ sein.

4.3) Hören Sie sich in dem 1999 gesendeten Mittagsjournal den Beitrag „Wird Tbc in Österreich wieder zum Problem? Sollen Risikogruppen mehr geprüft werden?“ von Minute 16:40 bis 20:35 an und beantworten Sie die Fragen bzw. bearbeiten Sie die Aufgaben.

- Welche Gruppen „mit erhöhtem Krankheitsrisiko“ werden angeführt?

- Welche Vergleichszahlen für Tbc, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs werden genannt?

- Welche Hinweise auf eine Ethnisierung der TBC werden im Beitrag gegeben?

- Klären und diskutieren Sie das Phänomen der „Ethnisierung“.

- Welche Symptome von Tbc werden genannt?

- Wie muss man nach Meinung des Experten bei der Bekämpfung der Tbc sinnvoll vorgehen?

- Welche Bedeutung hat nach Aussage des Experten die Wohnsituation im Zusammenhang mit der Tbc?

5. Arbeitsblätter

Arbeitsblatt 1 – Zitate und Aphorismen Sigmund Freuds

Arbeitsblatt 2 – Gesundheitsstatistik 2011

Arbeitsblatt 2 – Gesundheitsstatistik 2011

(mit Lösungen)

(Text und Inhalt: Andrea Brenner, 2014)

Arbeitsblatt 3 – Gesundheitsstatistik 2015

Arbeitsblatt 3 – Gesundheitsstatistik 2015

(mit Lösungen)